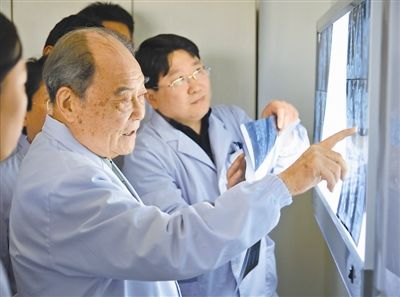

上图:黎介寿院士和医生一起研究病例。 特约通讯员 高铭华摄

对于黎介寿,这是21000多台手术中的一例;对于周小平,这是与死神的一次生死博弈。

4年前,当身患重症胰腺炎的周小平抱着最后一线希望找到黎介寿时,肠子已经漏了8个洞,早已被别的医院判了“死刑”。黎介寿收下了许多医院不敢收的周小平,并全力以赴、精心施救,直至一年后周小平康复出院。

今年7月2日,周小平专程从老家赶来答谢:“我现在胃口好了,体质强了,事业也蒸蒸日上,经营的小企业变成了大企业……”

黎介寿听得津津有味,脸上带着盈盈笑意——还有什么能比见到亲手医治的患者获得新生更幸福呢?

作为一名从医64年的医生、入伍50年的老兵、有着34年党龄的共产党员,今年89岁的中国工程院院士、南京军区南京总医院副院长黎介寿,在手术台上创造了一个又一个这样的奇迹,把无数患者从死亡线上拉了回来。

他用一心为民的满腔大爱,诠释着党的宗旨;他以爱党报国的赤子情怀,践行着铮铮誓言。那幅悬挂在办公室里笔力遒劲的书法作品,正是他救死扶伤大半个世纪的最好注脚——

“黎民百姓在心中”!

眼里看的是病,心里装的是人。他总是设身处地为患者着想,时刻不忘自警自励——

“把患者的痛当做自己的痛,把患者的事看成天大的事”

在普外科工作了33年,总护士长彭南海从没见黎介寿发过那么大的火。

有一次,一名患者被浓痰堵住了喉咙,医护人员没能第一时间发现处理,差点发生事故。

闻讯,一向待人谦和、温文尔雅的黎介寿勃然大怒,他把全科人员集中到会议室,卡着秒表让大家集体憋气两分钟。

结果,还没到两分钟,一个个已憋得脸红脖子粗……黎介寿说话了:“健康人憋两分钟都受不了,何况病人?你们想过病人的痛苦吗?搞不好是要人命的!”讲到动情处,黎介寿已是泪水盈眶。

那天,全科人员接受了一次刻骨铭心的教育。

彭南海告诉记者,黎老常常告诫身边医护人员:“没有大爱,难成大医。一个好医生,就该眼里头看的是病,心里头装的是人。”

身教胜于言传。为战士杨宵做完手术,黎介寿发现他依旧情绪低落,便给他送来励志书籍,主动找他聊天,还买来生日蛋糕送到床头,终于让杨宵紧皱的眉头舒展开来。查房时遇见一名患者肠液、粪便外溢,护士捂着鼻子递上口罩和手套,黎介寿不依不饶:不闻闻气味,怎么能知道感染的情况?总戴着手套,怎么能拉近与患者的距离?

“作为医生,救死扶伤是天职;作为党员,为民服务是宗旨。我是一个医生,又是一名党员,应该更加自觉地在自己的岗位上服务人民、赢得群众。”这是黎介寿在笔记本里写下的一段话,他时常提醒自己:医生决不能愧对病人,党员决不能脱离群众,要永远把患者的痛当做自己的痛,把患者的事看成天大的事。

黎介寿最看不得大处方、高药价、滥检查,总是千方百计为病人减负。他积极倡导“加速康复外科”治疗新模式,尽力缩短患者术后治疗时间,使医疗费用大为减少。为方便患者,经他提议,普外科医护人员每周多上一天班,每天提前一个半小时门诊。

一名短肠综合征患者由于服药不当,导致肠功能再度受损,住进了总医院。经过诊断,黎介寿开出医嘱:肠外营养治疗。

没想到,这名患者产生了误解,以为医院之所以不开刀,大概是怕自己交不起手术费。他和家人一咬牙,连家里的口粮都卖了,往住院账户里打了一笔钱。一家人执意要开刀,黎介寿却坚持不手术,总是耐心地做说服工作。等到这名患者康复出院拿到账单时,一家人愣了——治好这“要命的病”,总共才花了4000多元钱。

“黎老一辈子坚守清廉本色,从不收红包,从不拿回扣。”总医院院长史兆荣、政委陈忠良告诉记者,黎介寿在医院带头倡导“十不准”行医准则,还对自己约法三章:不搞学术一言堂、不做“社会活动家”、不当药品代言人。

也有破例的时候。有一次,农村患者马秀兰出院前找到黎介寿,深情地说:“您的大恩大德我一辈子都报答不了,这是我躺在病床上绣的鞋垫,您可千万别嫌弃。”黎介寿感动了,郑重地接过了这份特殊的礼物。

黎介寿并非生于杏林世家,之所以把行医作为终身职业,就是因为两个字:为民。在他看来,这不是一双普通的鞋垫:垫上它,就会想起群众那份淳朴的感情;垫上它,脚底板就踏实,腰杆子就挺拔,心就与老百姓贴得更近!