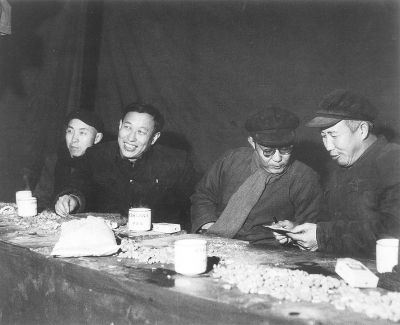

1958年12月26日,時任中國作協黨組副書記郭小川(左二)和《文藝報》副主編、文學評論家侯金鏡(左三)在河北懷來與縣領導(右一為懷來縣委第一書記王潔波)座談。

選自《剎那——中國當代文化名人剪影》,張祖道,上海錦繡文章出版社2009年8月出版

今年是郭小川誕辰95周年。在這樣的時間節點上談論他的詩歌,我首先想起一件往事。我自己寫作生涯中的第一篇評論文章,就是關於郭小川詩歌的評論。此文刊發於1979年的一家省級文學期刊。對於此前隻有“文革”詩歌可讀的一代人來說,郭小川的詩歌刷新了我們的閱讀史。其詩歌語詞構成的豐富性、抒情性,詩人主體人格在作品中的復活,這種主體人格的真誠感,跟時代壓力相抗衡的正氣與雄辯,都讓我過目難忘。而上一代的詩人,對這些詩歌的感受更為深刻。詩人昌耀在他1978年重新“歸來”的《致友人》一詩中寫道:“請聽小川——/臨終一曲《秋歌》,/唱得人——/浩氣淋漓,大汗濕……”就影響力而言,這是當代詩歌史上一個再次突起的郭小川時代。

三十多年過去了,在社會變革的大背景中,當代詩歌在思想觀念和藝術形態上,都發生了一系列的深刻變化。它在藝術本體化的拓展深度上,幾乎超過了以往任何一個時代。又因為詩歌從時代關注的焦點中淡出而不時受到質疑。假若仔細推究,這種質疑所依據的一個潛在參照系,正是郭小川式詩歌。對此我曾認為,在此前很長的時間內,郭小川式的以“黨的文藝戰士”為前提的詩人身份,這一身份讓他有著“時代代言人”的使命感,再加上屈原式的憤世嫉俗,雖九死其猶未悔的真理代言人形象,“也就是詩人之作為‘時代重器’或‘國家重器’的形象,曾是我們之於詩人概念的最高想象”。

我在這裡使用了“時代重器”和“國家重器”的概念,這正是我在今天對詩人郭小川的再認識。而公眾對當下詩歌質疑所折射的,則是對這種詩人的深刻記憶和重新想象。然而,由於時代主體場景的變更,價值多元化時代詩人們對詩歌功能的不同認識,詩人社會角色的個人化,以及由此導致的襟懷格局等因素,郭小川式的詩人和詩篇,已經成為一個時代的絕響。

中外詩歌史表明,每一個時代都有它自己的詩人。但是,並不是每位詩人都能代表他的時代,代表這一時代符合人類文明進程的主體精神,以及其中的豐富與復雜。這樣的詩人總是鳳毛麟角。從某種意義上說,它既是詩人與時代相互選擇的結果,更是歷經時代風雲的磨礪,詩人的自我造化。

郭小川的詩歌生涯始於1937年的延安時代,但真正形成了他的主體風格和氣象格局則是從1955年開始。由此往后,他寫出了《投入火熱的斗爭》《向困難進軍》《廈門風姿》《鄉村大道》《祝酒歌》《西出陽關》,以及長詩《望星空》《將軍三部曲》《兩都頌》等,直至1975年的《團泊窪的秋天》和《秋歌》,時間跨度約20年。這段時間說長不長,除去“文革”等政治運動的鉗制,他詩歌的有效寫作時間大約不足10年,卻創造了一種經典性的“主旋律詩歌模式”。在當下的詩歌語境中,“主旋律詩歌”已經有些曖昧,但在當時,它卻體現著詩歌之於時代發展的深沉擔當。這種詩歌模式的本質,就是站在國家的立場和時代的潮頭,以一種富有召喚感的政論性詩歌形式,或帶有新聞視角的敏銳發現與鮮活的在場感,對公民投身於國家建設大潮的召喚,以及對一線建設者和建設中蓬勃氣象的贊美。

顯而易見,郭小川這種“政論性”的詩歌模式,直接啟動了稍后的“政治抒情詩”的勃興,但它與此后泛濫成災的那類“政治抒情詩”相比,卻有著本質上的區別。從時代背景上來考察,此時的中國大地百廢待興,共和國在經濟建設領域開始艱辛創業:數十萬軍隊轉業官兵向著北大荒和大西北處女地拓荒挺進,玉門、柴達木、克拉瑪依幾十萬石油大軍在風雪荒原上開展大會戰,東北的煤炭、重工業基地,西北的礦山鋼鐵工業基地在艱難中崛起……在這樣的大背景下,郭小川“向困難進軍”的召喚,代表了國家與民族自強的時代心聲。他將這一建設大潮作為時代的主旋律來贊美,更體現了一位詩人准確的價值判斷與眼力。

而郭小川之所以能夠成為這種重器性的詩人,與他的自我造化密切相關。作為一位從戰爭年代走過來的詩人,他把自己的人生與所獻身的事業系於一體,建立了從國家的立場上把握時代的宏觀視野。但是,他隨后卻以純粹的赤子情懷和為時代代言的使命感,把詩歌創作視為更能發揮自己能量的事業,甚至選擇了《人民日報》特約記者之職,以便更深入地伸展自己的時代感應觸角,進而獲得了從宣傳、文學、新聞這三個維度去把握時代的廣度與深度。這就是涉及到一個詩人角色結構的質地密度問題。正是這種選擇中的自我造化,使他集結出了同時代詩人中罕有的詩人角色結構的高密度,由此鼎立起他“時代重器”和“國家重器”的氣象與格局。他的那些代表性詩作,也由此灌注了與這一格局相應的氣息與魂魄。

也是在這一時期,郭小川還寫下了《深深的山谷》《白雪的贊歌》《一個和八個》這些被視作情緒低沉的長詩。而從今天的角度看,這些作品對於人性溫情渴望的書寫,對於特殊情境中人性的復雜性與微妙性的揭示,則是一種超出了時代限制的更為深刻的書寫,體現了一位詩人在普遍人性層面上獨立深入的思考,以及詩人的真誠。與他同時代的主旋律詩人相比,這是一種更為迷人的獨立思想氣質。到了此后的《團泊窪的秋天》與《秋歌》時,這種氣質則發展成了一種閃現著現代詩歌元素的質疑精神和抗衡姿態。

郭小川的另外一個重要性在於,他是同時代的主流詩人中,最具文體自覺意識的一位詩人。在新時期以來的青年詩人們把語言問題作為詩歌的核心要素和先鋒性寫作的標志時,郭小川早在20世紀50年代就開始了藝術形式與語言革新的自覺探索,並為當代詩歌提供了一系列新的品質。他在1955年的《投入火熱的斗爭》等詩作中,移植了馬雅可夫斯基的“台階體”,強化出一種富於朗誦效果和召喚感的詩體形式,進而在更多詩人的介入中風靡了一個時代。但郭小川本人並沒有在這種移植形式中持續延伸,而是著力於民族形式和氣質的當代重建。而這種重建,則包括語言構成和形式構成兩個大項。

在語言構成上,他集納了傳統經典文化中的詩詞,尤其是漢賦、駢文等元素,現實生活中的民間謠諺和民歌,以及豐富的時代口語等元素,進而以此與不同的詩體形式相對應,顯示出類似於美國詩人桑德堡在面對新的工業化時代,那種能夠“消化所有鋼鐵”的藝術胃口,以及在此基礎上“化鐵鑄鼎”的大家氣象。這其中既有《祝酒歌》中“三伏下雨喲/雷對雷/朱仙鎮交戰喲/錘對錘”那種短行錯落、節奏明快的民謠體風格,《秋歌》三首那種句行長度適中、辭採富麗曠遠、每節雙行排列的駢文風格,更有《廈門風姿》等詩篇中四行一節,每一詩行由多個句組集結的浩瀚與寬敞,語詞物象上由鋪陳排比形成的綿密恢宏的漢賦風格。而這三種主體形式在修辭學上呈現出共同特征:由隔行對仗形成的句式結構的嚴謹和句型構成上的規律性,語言元素上俚語謠諺的鮮活、古典詩文化用的典雅、日常交談口語的親和感,漢賦風格中回環往復、一詠三嘆的韻律感,既形成了易誦易記的“親民”效果,更為當代詩歌民族形式、民族氣質的探討提供了典范性的實証,也由此創造了當代詩歌史上鮮明的“郭氏”詩歌標記。(作者:燎原)

| 相關專題 |

| · 熱點·視點·觀點 |