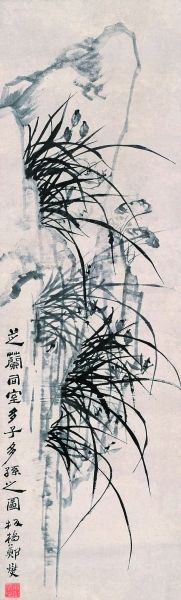

鄭板橋作蘭石圖

“生態”是當今社會的一個熱門詞。“生態學”這個概念最早是由德國科學家恩斯特·赫克爾在1866年提出的,而“生態學”作為一門完整的學科,直到20世紀60年代才在世界范圍內凸現出來。其實生態哲學在中國古已有之,300多年前的文學、書畫名家鄭板橋既是生態學領域的一位偉大的先驅。論及鄭板橋的生態觀,話要從他的那封《濰縣署中與舍弟墨第二書》說起。

這封長達1300多字的家書,寫作時間應為清乾隆十三年(1748年),也就是他從范縣轉知濰縣兩年以后,時年56歲,正是思想和藝術都走向成熟的時候。看起來,信裡談論的事情原本平平常常,就是囑咐他遠在家鄉的堂弟不要引導他年幼的兒子用籠子養鳥玩,聲稱自己“生平最不喜籠中養鳥”。為了把這個看似有悖常情而實則服膺“天道”的問題說明白,他才引經據典,高屋建瓴地闡發自己對人與自然之關系的深邃思考。

這些思考,概而言之,大約有以下幾層意思。第一,他綜合中國古代儒道兩家的生態智慧,以自己特有的感悟和語言,運用於實際生活,認為世間萬物,皆為天地所“化育”。“一蟻一虫,皆本陰陽五行之氣,氤氳而出,上帝亦心心愛戀”。就是說,世間萬物的生成都有其合理性,“吾輩”應該“體天地之心為心”,尊重這種合理性。第二,他認為人與萬物的關系,應該“各適其天”,不相為害(后來在題畫中他又加上“各全其性”一語,從而更全面地表達了他的生態理想)。他認為,“籠中養鳥”“我圖娛悅,彼在囚籠”“屈物之性以適吾性”,有違“天道”。第三,“天道”與“人道”不同。他說:“夫彰善癉惡者,人道也﹔善惡無所不容納者,天道也。”“蛇蚖蜈蚣豺狼虎豹,虫之最毒者也。然天既生之,我何得而殺之?若必欲盡殺,天地又何必生?”這確實是人類在生態問題上所面臨的“二律背反”,既無法回避又不能簡單從事。所以鄭板橋緊接著又寫道:“亦惟驅之使遠,避之使之不相害而已。”至於愛鳥而不囚鳥的辦法,他的主張是多種樹,“使(之)繞屋數百株,扶疏茂密,為鳥國鳥家”,人在屋內,聽鳥的聲聲“啁啾”,觀鳥的“揚翚振彩”。這樣,人就在兩難中尋找到了平衡點。第四,他把追求生態的平衡,實現人與大自然的和諧共處視為人生的最大幸福。他說:“大率生平樂處,欲以天地為囿,江漢為池,各適其天,斯為大快”。是的,在中國古代,早就有諸如“致中和,天地位焉,萬物育焉”(《中庸》)﹔“釣而不網,弋而不射宿”(《倫語》)﹔“親親而仁民,仁民而愛物”(《孟子·盡心章句上》)﹔“以道觀之,物無貴賤”(《庄子·秋水》)等這樣一些充滿生態智慧的經典話語。鄭板橋的上述思想顯然淵源於這些經典。但是從認識的完整性和系統性來看,鄭板橋在繼承傳統時顯然是把它們上升到了朴素的“生態觀”高度。鄭板橋早在300多年前就能在生態問題上有如此高度的自覺和可貴的追求,則明白無誤地表明了他是這個領域的一位偉大的先驅。

尤為可貴的是,鄭板橋不僅把自己在理論上的這些認識堅決地應用到了日常生活和子女教育方面,更卓有成效地貫徹到了自己的詩書畫創作當中,從而開拓出了一個前所未有的藝術新境界。

清乾隆二十三年(公元1758年),也就是在寫了《濰縣署中與舍弟墨第二書》的10年之后,65歲的鄭板橋畫了一幅看似平常實則非同一般的蘭竹圖。此畫畫面正中畫的是一簇長在深山大壑沃土裡的芝蘭,花繁葉茂,生機盎然﹔畫面右下方有修竹一株,瀟洒自如地與芝蘭遙相呼應。這一景象,人們見了未必會立刻就能洞悉其深刻寓意,但是看了畫面左側作者用他那揺曳多姿的“六分半書”寫成的近百字的題識和題詩,便有石破天驚、豁然開朗之感。此題識和題詩原文如下:

古人雲入芝蘭之室久而忘其香。夫芝蘭入室室則美,芝蘭弗樂也。我願居深山大壑中,有芝不採,有蘭弗掇,各適其天,各全其性。乃為詩曰:高山絕壁見芝蘭,竹影遮斜幾片寒。便以乾坤為巨室,老夫高枕臥其間。

這不正是他在《濰縣署中與舍弟墨第二書》裡所闡發的生態觀的藝術表達嗎?在鄭板橋的藝術生涯中,這是他第一次在詩書畫裡正式表達其“各適其天、各全其性”的生態觀。后來,在他68歲和71歲的時候,又把這個題識和題詩的個別字略作改動,分別題寫到新創作的另兩幅各具異趣的蘭竹圖上,由此可見他對自己所抱的這種生態觀是多麼的執著。

正是基於這種“各適其天,各全其性”的生態觀,所以,鄭板橋畫的那些蘭竹,絕大部分都生長在峽谷原野之中或懸崖峭壁之上,千姿百態,奔放自如,生機勃勃,呼之欲出。偶畫盆景,也是正題反做。比如,在一幅《破盆蘭花圖》上,他題了這樣一首詩:“春風春雨寫妙顏,幽情逸韻落人間。而今究竟無知己,打破烏盆更入山。”這就從反面表達了他“各適其天,斯為大快”的情懷。早先,對於鄭板橋如此安置畫中蘭竹生長環境,人們並沒有給予特別的注意,或者只是把它看成是作者的一種厭惡塵囂,寄情山水的文人情趣。也有論者認為鄭板橋為蘭竹安置如此開闊自由的生長環境,意在表現其“追求個性解放”或曰“歸隱”思想。其實不然。“歸隱”或“追求個性解放”,追求者要解決的是個人與社會關系問題,而鄭板橋的思索,則在於天地萬物之間的關系,其境界要高遠得多,宏大得多。他反對“屈物之性以適吾性”,祈盼世間萬物都能夠“各適其天,各全其性”,雖然帶有一望即知的烏托邦性質,但是對於那種給生態帶來嚴重后果而又根深蒂固的“主宰自然”“征服自然”“人定勝天”之類的流行觀念來說,卻不啻是一個飽含智慧的反駁。把這種反駁化為詩書畫的主題,於是我們便看到了他筆下的“刪繁就簡三秋樹,領異標新二月花”的非凡景象。

與此直接相關的,是鄭板橋對“善惡無所不容納”的“天道”的反復吟詠。

鄭板橋早年的畫,基本上都以象征美與善的蘭、竹、山、石為素材,但到65歲以后,他卻屢屢把荊棘與芝蘭修竹畫到一起,並通過題識或題詩來吟詠“善惡無所不容納”的“天道”情懷。比如在一幅“寄蔡太史”的《芝蘭棘圖》裡,他就作了這樣一首題畫詩:“寫得芝蘭滿幅春,傍添幾筆亂荊榛,世間美惡俱容納,想見溫馨淡遠人。”在另外一些作品裡的題畫詩裡還有“世上哪無荊棘刺”“不容荊棘不成蘭”等詩句。這當然不是要人不分善惡,而是希望人們超越世俗的“人道”觀念,深刻地理解善惡之間所包含的既對立又依存的復雜關系,從而獲得一種全新的審美和人生體驗。

在即將結束這篇短文的時候,從報紙看到新華社的這樣一條電訊:倫敦動物學會2014年9月30日發布的最新一期《地球生命力指數》稱,由於人類的活動,從1970年至2010年這40年間,“全球野生動物數量減少了一半”。可見地球的生態危機發展到了多麼嚴重的地步!於此,鄭板橋留給我們的這份思想和藝術遺產,就顯得更加彌足珍貴了。 (蔣守謙 作者單位:中國社會科學院)

| 相關專題 |

| · 熱點·視點·觀點 |