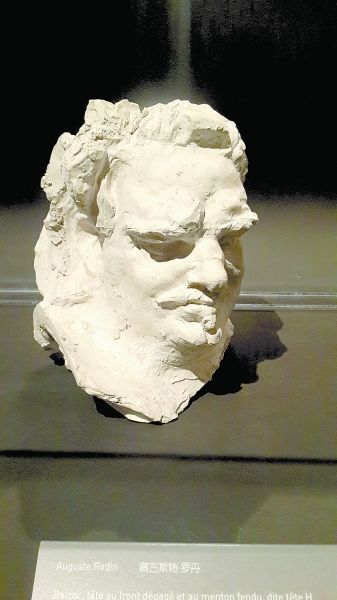

1893年創作的巴爾扎克頭像

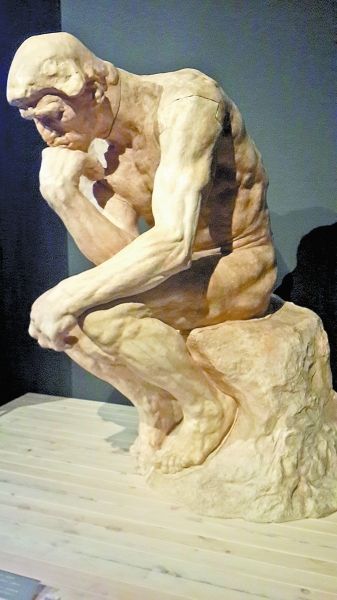

石膏的《思想者》本報記者 李韻攝

作為中法建交50周年系列慶祝活動的收官之作,“永遠的思想者——羅丹雕塑回顧展”27日在中國國家博物館開幕,這也是迄今為止在中國最大規模的羅丹藝術展。

奧古斯特·羅丹(1840—1917)是在中國享有很高知名度的法國19世紀雕塑藝術巨匠,他當之無愧地代表著法國藝術的巔峰,其代表作《思想者》更是家喻戶曉,而《羅丹藝術論》自20世紀80年代以來也影響了一代又一代中國藝術家,國家博物館副館長陳履生稱自己就是受益者之一。此次由法國巴黎羅丹博物館與中國國家博物館聯袂推出的“羅丹雕塑回顧展”,通過四個部分139件羅丹博物館館藏的羅丹傳世名作,回顧這位被稱為“現代米開朗基羅”的偉大雕塑家的藝術歷程。

走進展廳,迎面一件石膏的《思想者》,讓人瞬間便沉浸到羅丹的世界裡。在展覽的第一部分“早期歲月”中,觀眾可以了解到羅丹獨特的藝術風格是如何逐漸形成的。在這裡,《青銅時代》可謂是知名度最高的作品。這件石膏涂虫膠漆的人像,創作於1877年,但時至今日仍渾身散發著金屬的光澤。據說,由於這件雕塑太寫實了,當年在巴黎展出的時候,被認為是用“實體翻模”塑造的。而最終,羅丹獲得了巴黎雕塑界的認可。這件《青銅時代》也就成為第一件反映羅丹風格的雕塑作品。

名人雕像和歷史性題材雕塑是第二部分“雕塑家的誕生”的中心內容,如《加萊義民》《亞當》《夏娃》都是1880年到1890年十年間的代表作品。在展廳的核心部分,羅丹的傳世之作《地獄之門》單獨呈現。陳履生介紹,由於此雕塑原作體量過於龐大,展覽僅展示羅丹制作的三個雕塑局部(地獄之門門楣石膏原稿)與縮小版的第三稿。為還原雕塑的宏大氣勢,展廳以巴黎羅丹博物館的《地獄之門》實景為背景,而牆面上的羅丹墓地的巨大圖片,凸顯了生與死的主題。

第三部分“漸臻成熟”則通過《維克多·雨果像》《巴爾扎克》《惠特勒繆斯女神》表現了羅丹逐漸走向象征主義藝術風格,極簡卻氣勢磅礡。一系列人像的變形處理也完善了這一主題。

最后一部分模擬出了羅丹的工作室。這裡展示的一組作品,體現的是羅丹自19世紀90年代開始嘗試使用的包括肢解、組裝和放大在內的處理方法,而這些方法在20世紀為大量現代藝術家所廣泛採用。

本次展覽展出了羅丹不同材質的作品,既有常見的青銅、大理石的,還有61件石膏的。陳履生說,由於天性脆弱,羅丹的石膏很少離開羅丹博物館到國外巡展。此次展覽展出大量的石膏雕塑,公眾可以近距離深入了解羅丹的創作過程。展覽還設置二維碼導覽和微信導覽,觀眾可在展廳掃描二維碼或添加國家博物館微信(ichnmuseum)獲取導覽信息。

展覽將持續至2015年3月22日。(記者 李韻)

| 相關專題 |

| · 熱點·視點·觀點 |