在古生物學家眼裡,零零散散埋在黃土裡的骨骼化石,可不僅僅是一堆死物,它們就像散落的拼圖,拼拼湊湊起來,也許就是一隻會飛的恐龍,或是巨大的鯨魚,也可能只是一片原始人的頭骨,或是生命起源時的一隻小虫。可生物學家並沒有火眼金睛,他們怎麼知道哪裡有化石呢?是不是有什麼儀器可以探測到地下的化石?他們又怎麼知道這些生物叫什麼名字呢?

發現

古生物學是一門古老而傳統的基礎科學,它研究地球上曾經出現過的生物的化石,以此來了解地質歷史時期生物的起源、進化、絕滅、復蘇及其與當時環境的關系。它一般要經歷野外考察、化石發掘、標本修理、科學研究、形態復原和博物館展出等幾個階段。

野外考察前,首先要選擇地區和地層,如研究翼龍和恐龍,就要在中生代的地層中尋找化石線索,中生代包括三疊紀、侏羅紀和白堊紀,而翼龍和恐龍這類爬行動物隻生存在中生代,因而它們的化石不可能在更晚的新生代和更早的古生代的沉積中被發現。

在野外期間,不但要尋找核實並確定地質文獻中所記錄的化石地點,而且要走訪當地老鄉,調查考証是否在這一地區發現過化石,何時發現的。在此基礎上,尋找可能出現的化石,因此,野外化石線索的尋找和發掘地點的確定,並不是依靠什麼先進的儀器設備。

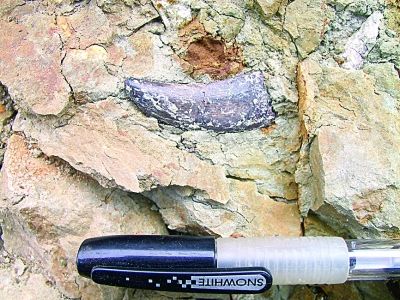

確定最佳的發掘地點,主要根據暴露地表的化石的多少,以及埋藏化石的岩層來分析判斷這一岩層的化石是原地埋藏的完整或較完整的個體,還是經過搬運的、異地埋藏的分散骨骼,是集群死亡導致的富集埋藏,還是正常死亡形成的少量埋藏。例如遼西熱河生物群與山東萊陽恐龍動物群就有所不同,前者賦存在湖泊沉積頁岩中,是灰黑色頁岩,這意味著它們是在深湖靜水還原環境下形成的,這種環境的頁岩中賦存的化石一般都是完整的個體,而且從剖面上大量出現的火山灰夾層來判斷,這裡的火山活動非常頻繁,這些生物的死亡應該和火山噴發導致的災難性事件有關,也就是說它們是非正常集群死亡的,隻要發現化石露頭的層位和地點,就意味著埋藏有比較豐富的完整的各類化石,因此,我們隻要找到哪怕隻有一塊骨骼的露頭,都可以毫不猶豫地把這個地點確定為可發掘的最佳地點。而后者埋藏在以沖積河流形成的砂泥岩中,是雜亂堆積的紫紅色含礫砂泥岩,屬於氧化環境下泥石流形成的沉積類型,這類沉積中的化石絕大部分是分散保存的,所以最佳化石地點就要選擇在同一層位化石露頭最多的那個點,露頭越多代表化石越富集。

採集

在野外發現化石固然很重要,但要把所發現的化石完好無缺的採集下來就顯得更為重要。依據化石賦存地層的岩性,埋藏環境等,可以採取不同的採集方法,如套箱法,石膏包和“夾心餅干法”等。

像山東萊陽恐龍動物群那樣的河流沖積埋藏環境中分散的大型恐龍骨骼等化石的採集,大部分採用石膏包的方法。這種方法是在化石和圍岩的四周向下開槽,超過化石時向裡收縮,讓其成為蘑菇狀,把石膏倒在上面,以麻袋片覆蓋,緊壓后再澆上稠一點的石膏,抹平壓實,外加木板或木棍,等石膏發熱變硬,砸進鋼钎將其從岩層中分離並翻轉,統一編號登錄。

對於類似遼西湖湘頁岩中埋藏的完整化石骨架,就要採用“夾心餅干法”。由於賦存遼西熱河生物群化石的頁岩本身就有很多裂隙,都含有火山灰成分,岩層在地下水長期浸泡下非常酥軟,採集下來后火山灰就會快速脫水導致岩層變形和粉末狀破碎,因此,採集這類標本一直是個難題。但用“夾心餅干法”一天可以採集十多件標本,而且絲毫不損傷化石。這一方法要確定發現化石個體的范圍,在化石及圍岩四周用刀割出縫隙並開鑿出小槽,沿槽在標本四周墊上軟紙,用透明膠帶緊緊纏繞固定,分離化石層下的相對酥鬆的層面,把標本順著層面平移到已經准備好的木板上,然后墊上軟紙,把另外一塊木板壓上,用膠帶纏繞,隻留下蒸發水汽的細小縫隙,最后慢慢脫水陰干。

化石修理是古生物學研究中最關鍵的環節之一。化石修理就是要把化石骨骼盡可能地暴露,同時不使化石受損。如在修理“夾心餅干法”採集的化石時,要正面打開徹底陰干了的標本,從野外發現骨骼的上層面開始沿著已經暴露的骨骼依次修理,其中有的標本中還保存了恐龍或鳥類的羽毛,翼龍的翼膜等軟組織結構,因此要在顯微鏡下仔細修理,甚至還可以在修理前用X光掃描,來確認骨骼的展布情況來指導修理。

對石膏包採集下來的化石,因為在發掘時為了確定化石大小和開槽採集的需要,上層面的化石骨骼已經大部分暴露,隻有從下層面修理才會加快修理進度。在修理過程中,要用鋸條把石膏包四周的堅硬石膏鋸掉,讓圍岩暴露出來,然后依次向下清理,直到骨骼四周的圍岩全部清理掉。在清理的過程中,隨時要用膠對在岩層中自然斷裂的骨骼加固處理。

命名

古生物學最基本的研究方法還是對化石形態學的詳細記述,雖然很多是定性的描述,但卻是其他一切研究的基礎。在傳統的形態學描述和分類學研究的基礎上,分析這一生物類型的系統演化位置,討論其起源與演化等。隨著新技術新方法的不斷出現,很多新技術逐漸運用到古生物學領域,如高精度CT掃描和三維重建技術可以在不損傷化石的前提下,清楚地了解化石生物的一些內部形態結構,如復雜的腦顱系統等。電鏡和顯微切片技術的應用,可以觀察化石骨骼的顯微結構,了解生物的年齡和個體發育。

如果化石研究証明是從來沒有被發現過的新物種,那麼古生物學家就要對這一化石進行命名。古生物命名也採用雙名法,如阿凡達伊卡蘭翼龍,拉丁文名稱中前面是屬名,后面是種名,屬種名一律用斜體。翻譯成中文時,種名“阿凡達”在前而屬名“伊卡蘭翼龍”在后,屬名可以單獨使用,我們可以叫“伊卡蘭翼龍”,但種名不能單獨使用,必須要和屬名在一起才可以。古生物命名的詞源有幾種主要來源,其中包括:化石產地名,如天山哈密翼龍﹔人名,即紀念一些歷史人物、有重要貢獻的科學家或化石的發現者等,如聖賢孔子鳥﹔化石特征,如棘鼻青島龍,種名來自於恐龍頭頂上長長的“棘鼻”。這些命名中,屬名是唯一的,種名可以多次重復命名。

在對化石形態學研究的基礎上,我們知道了這種生物的個體大小、頭骨和牙齒形態、身體各骨骼的大小比例,甚至保存的羽毛等軟組織的形態,以及它們生活的環境等信息,藝術家會採用“將今論古”的原則,依據現生生物的一些特征和類似的環境背景,繪制出化石生物的形態復原圖和生態復原圖。(汪筱林 作者為中科院古脊椎動物與古人類研究所研究員)

| 相關專題 |

| · 熱點·視點·觀點 |