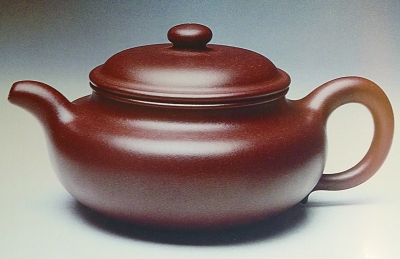

石瓢壺 顧景舟 制

仿古壺 顧景舟 制

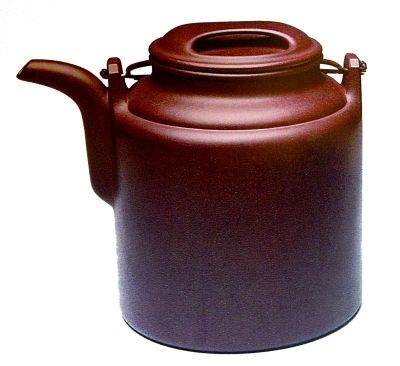

洋桶壺 顧景舟 制

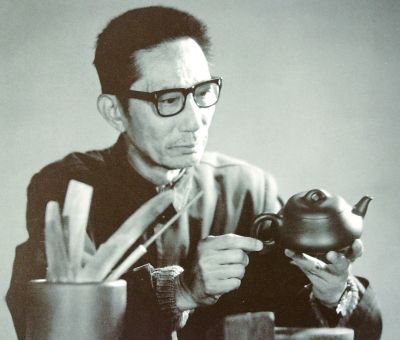

顧景舟(1915-1996),原名景洲。別稱:曼希、瘦萍、武陵逸人、荊南山樵。自號壺叟、老萍。宜興紫砂名藝人,中國美術家協會會員,中國工藝美術大師。18歲拜名師學藝。上世紀30年代后期至上海制壺仿古。1954年進入宜興蜀山陶業合作社。1956年被江蘇省政府任命為技術輔導,帶徒徐漢棠、高海庚、李昌鴻、沈遽華、束鳳英、吳群祥等人。一生三次參加全國工藝美術代表大會,被海內外譽為“壺藝泰斗”,作品為海內外各大博物館、文物館收藏。

紫砂壺。梅花茶具。2870萬。這是顧景舟把茶壺創下的“天價”。

顧景舟是當代紫砂的一代宗師、壺藝泰斗。在近千年的紫砂發展史上,他是一個繼往開來的集大成者,他開創了當代的文人茶器,創立了自己的紫砂理論,培育了一代紫砂中堅人才。他的制壺理念,影響著幾代紫砂后人,成為不可顛覆的“顧派”,並給后人留下了一大批傳世作品。

一

顧景舟一生惜壺如命,並不是因為他做的壺太值錢,而是因為,做一把壺太不容易。

從20世紀80年代中期開始,國門大開,蜂擁而入的各色人等,其中有很多,是沖著紫砂壺來的。這一點,讓閉塞了許多年的藝人們始料不及。文人眼裡,紫砂壺是怡情雅玩﹔藏家眼裡,紫砂壺是掌上知己﹔商人眼裡,紫砂壺是升值金銀﹔某些官員眼裡,紫砂壺是敲門之磚。水漲船高、車水馬龍,顧景舟的名字,每天被無數來訪者念叨。他的一把壺,在太多人眼裡,是尊嚴的象征,也是可以升值的財富。

於是就帶來了問題。對於喜歡紫砂壺的人來說,誰都想得到顧景舟一把壺。而顧景舟隻有一個。即便日夜摶壺,也無法滿足要求。

更多的時候,壺,是顧景舟藝術的結晶,是他人格、審美的一種宣示,是他表達友情的一種見証。他性情清高、布衣淡飯,不慕財富、不求權貴。誰要想得到他一把壺,難。

顧景舟的秉性與他的壺格,是血乳交融的。早年,他剛剛嶄露頭角,某次在當地一家茶館,聽到一群茶客在談論顧景舟的茶壺。其中,一位資深的老茶客拿著一把顧景舟的洋桶壺正在點評,顧景舟站在一旁,耳聽其詳。老茶客列舉顧壺幾大不足,說得有鼻子有眼。顧景舟直聽得耳根發熱,背心冒汗。平心而論,老茶客雖然言語偏激了些,但評壺觀點卻不無道理。顧景舟突然覺得,自己的壺藝功夫還很淺,待改進的地方確實很多。他幾步上前,從老茶客手中接過茶壺,奮力一摔,那壺頓時在地上變成碎片。

一個似乎冒失得有些荒唐的舉動,不僅讓那老茶客,也讓整個茶館裡的人嚇了一跳,迅即起哄成一片。顧景舟不慌不忙行了個禮,說:我就是顧景舟,先生您剛才的話是對的。明天還是這個時辰,我會賠一把新壺給您。

說完,顧景舟揚長而去。

第二天,新壺送來了。那把洋桶壺,即是顧景舟的人格寫照:壺身筆挺,肩胛方正,壺嘴剛勁,風骨凜然。

二

20世紀50年代末,“大躍進”是個時髦的名詞。古老的紫砂手工藝,受到嚴峻挑戰。有人提出,要用機械化來替代手工制作紫砂壺。顧景舟的抵制是公開的,他認為,紫砂壺的命脈所在,除了材質肌理特點,就是獨一無二的全手工拍打身筒的“泥片圍筑”成型方法。甩掉“明針”和“搭子”(紫砂工具),不符合紫砂手工技藝的情理。若制壺真的搞成流水線,千壺一面,氣息、意象、神韻、個性,全沒有了,那還是紫砂壺嗎?

無知。他憤憤地罵了一句,是在公開的場合。

但是,機械化,是當時社會最大的政治。廠某領導突發奇想,組織工人將附近山頂上的一座瞭望台拆下,費盡周折搬到廠裡,在頂部安了一個大木箱,用汽車引擎將水打上去,再讓水箱中的儲水沿著水槽沖下,帶動生產轉盤。如此勞民傷財的“機械化”,自然飽遭詬病。但許多人隻敢私下裡議論。顧景舟卻站出來說話了。他算了一筆賬,從人力物力、能源消耗、生產效率,來否定這個奢侈的偽機械化產物。而由此造成的浪費,更是引起了大家的共鳴。領導大怒,連夜開會,批判顧景舟的右傾錯誤,並將顧景舟從手工成型車間,調到機械作業的機動車間“換換骨頭”,感受一下機械化的力量。

憤然。壓抑。無奈。但顧景舟還是去了機動車間,每天認真工作。一次車床作業,他不慎被一隻飛轉的轆轤擊中頭部,血流如注。當即被送到醫院,經確診,是腦震蕩。躺了半個月,才慢慢恢復。一日,從廣交會傳來消息,凡是用“機械化”灌漿制作的紫砂壺,因為滲水,因為失卻了藝術個性,而被全部退貨。事實証明,顧景舟是對的。他用自己的流血,守護了古老手藝的一份尊嚴。

因了紫砂壺而得罪的人,在顧景舟的一生中太多了。“文革”期間,他的養子顧燮之下放農村。“知青辦”的領導放出口風,隻要顧景舟肯送把壺來喝喝茶,可以讓燮之提前回城。但顧景舟就是不給。他認為,壺就是他的人格,他不可能拿它去做交易。后來,顧燮之一直在農村堅守,到最后一批知青回城,他才回到顧景舟身邊。

有一次,一位路過宜興的部級官員,在紫砂廠參觀了顧景舟的作品,專門上顧景舟家拜訪,言談之間,表現出對顧壺愛不釋手的樣子。當地陪同的領導很著急,悄悄對顧景舟說,顧輔導,能不能給首長一個面子?顧景舟面無表情,明確表示:顧某無壺可贈。最后搞得領導很狼狽。

還有一位當地的領導,通過當時紫砂工藝廠的頂頭上司——陶瓷公司,給廠裡下達任務,要顧景舟趕制一把“雙線竹鼓壺”。開始顧景舟不知內情,開工后才知道,這把壺要送給某某——此人在顧景舟心中,很不待見。他心裡不情願,手裡突然就沒有了力氣,壺做到一半,就扔在套缸裡。領導來催問,他說,還沒做好,最近身體不好,心情也欠佳。其時,顧景舟聲望已然如日中天,領導也無奈。這把沒有完工的壺坯,在套缸裡一待就是17年。有一次,徒弟潘持平趁他心情好的時候,斗膽問了一句:顧輔導,套缸裡的那把壺,怎麼還不完工啊?顧景舟立刻臉孔一板,“哼”一聲,隨它!

直到顧景舟去世,這把壺依然未完工。徒弟葛陶中回憶,壺的最后一道工序,是他代替完成的,其時,師傅已經不在了。他代其“收邊”的時候,想起與壺有關的往事,感慨萬千。壺底無印款。在顧景舟的一生中,這是唯一的一把無款之壺。葛陶中認為,無款壺,有骨氣,這是顧景舟的一把風骨之壺。它的每一個細節,都體現著師傅的秉性,那就是,不向權勢低頭。

還有一次,全國首屆工藝美術大師評選。省裡一位權貴,直接打電話給宜興紫砂工藝廠,說,顧景舟可以評,但是,要他送兩把茶壺來。如此直截了當的索要,令顧景舟十分反感,他把評選表格往抽屜裡一扔,說,不參加了,讓別人評去!對於這次國家工藝大師的評選,陶瓷公司和紫砂工藝廠都不願失去機會,領導趕來做顧景舟的工作。好說歹說,顧景舟就是寸步不讓。他認為,靠送茶壺,即使評上,也不稀奇﹔此等做法,等於助長歪風邪氣,非君子所為。后來,省裡某權貴表示,不送壺,就不給評。顧景舟呵呵一笑,要我送壺,除非玉石俱焚!最后,首屆大師評選,宜興紫砂居然榜上無名。

“交換”一詞,在顧景舟看來,與交易一樣,是厭惡的。一次,時任中國文聯執行副主席、宜興籍著名書畫家尹瘦石,托人給顧景舟送了一幅自己的畫。奔馬題材,畫上跋文,風趣生動,有“以畫換壺”之戲言。顧景舟看了,心中不悅,說,我的壺,從來不做交易,乃將畫擲之一旁。當時,他對尹瘦石還不太了解。尹公早年為毛澤東畫寫生像,年方23歲,一舉成名﹔與柳亞子在重慶主辦“柳詩尹畫聯展”,轟動陪都。新中國成立后,他被打成右派,屢遭磨難。在文藝界,尹瘦石厚道、持重,口碑甚佳。他對家鄉宜興,感情特別深厚,將自己畢生的書畫以及收藏珍品,價值上億元,全部捐給了家鄉,一時成為美談。文人之間的唱和,都是我送你一個斗方,你贈我一個扇面。他景仰顧景舟這位老鄉,贈畫的意思,完全是投桃報李,作為一種藝術交流,而非商業性的“交換”。但顧景舟的語境裡,對高官級別的人,持有特別的警惕。他不願意屈就、彎腰。壺,一直拖著不做,后來,聯系人實在沒有面子,苦苦解釋。當顧景舟了解到尹瘦石的身世和為人,敬重之心頓生,便精心做了一把三足乳鼎壺,回贈於他。后來搬了新居,他還把尹畫挂在東牆上,以表示對這位鄉賢的尊重。

三

日常生活中,這裡的人們開玩笑,或者打賭,已經把顧景舟的壺作為可望而不可即的代名詞。但是,人們並不知道,遇到顧景舟認為值得的朋友,他會主動贈壺。紅學家馮其庸,與顧景舟有半個世紀的交情。據他回憶,幾乎每次見面,顧景舟總要跟他說,其庸啊,交往幾十年了,我一直要送把壺給你,喜歡什麼式樣,你說。馮其庸知道,顧景舟做一把壺,要花太多的心血,堅持不要。有一次,馮其庸來紫砂工藝廠,在顧景舟工作室,顧景舟拿出一把石瓢壺,說,今天你就不要客氣了,這把壺你如果不拿,過幾天別人就要拿走。馮其庸還是不肯收,說,顧老啊,拿你的壺,就像奪命,我於心不忍。

馮其庸不肯要壺,是真心的。有感於顧景舟摶壺精妙、爐火純青,他曾賦詩二首,贈予多年摯友:

其一

百代壺工第一流,荊溪夜月憶當頭。

何時乞得曼生筆,細雨春寒上小舟。

其二

彈指論交四十年,紫泥一握玉生煙。

幾會夜雨烹春茗,話到滄桑欲曙天。

1983年,宜興紫砂工藝廠的隔壁,悄然挂出一塊招牌:宜興紫砂二廠。這是一群附近周墅公社的“泥腿子”辦起來的鄉鎮企業。為首的廠長,是一個名叫史俊棠的年輕人。一開始,紫砂工藝廠有一種“老大”心態,根本沒當回事,但紫砂二廠憑借其靈活的體制,敢立潮頭的闖勁,其發展勢頭迅猛,很快就打開局面。“兵臨城下”的感覺,不免讓老字號的紫砂工藝廠人心浮動。1985年,顧景舟的大徒弟徐漢棠“跳槽”到紫砂二廠﹔過后,其弟徐秀棠也連根拔起,到紫砂二廠落戶,成為當時轟動性的新聞。顧景舟很冷靜,其實,從紫砂二廠開始籌建廠房,他就一直關注著。新生事物的出現,是社會進步的必然。每天他從紫砂二廠門口路過,總感到那裡面,是一團鮮活的氣場。先是徒弟、學生接連“跳槽”,后來,上海友人戴相民來信,說上海成立了紫砂協會,他榮任副理事長,而理事長,上海的朋友們,竟一致公推紫砂二廠的廠長、時年35歲的史俊棠擔任。顧景舟讀罷此信,震動很大,內心一時有些想法。上海在他心中,分量很重。成立紫砂協會,久居老大哥地位的紫砂工藝廠,卻無份額。后來他知道,這幾年,紫砂二廠做了不少事,在上海先后主辦了“宜興紫砂民間收藏展”,唐雲出場,題寫展標﹔之后又搞了“紫砂書畫聯展”,程十發題寫展標。時代確實變了,年輕人思想解放,敢作敢為,堪當大任,應該理解、支持他們。於是,他信步走到一牆之隔的紫砂二廠,去看望徒弟徐漢棠,並且認識了史俊棠。對史的朝氣與干練,他很欣賞。隔了不久,他讓顧燮之給史俊棠帶口信,方便到寒舍一敘。

關於與顧景舟的那次見面,史俊棠有如下回憶:

燮之給我帶信后,我如約來到顧老家。老人家已經在等候,給我泡茶。態度非常誠懇、親熱。交談中,我感覺他思路很敏捷,一點兒也不保守,很容易接受新事物,讓人感覺,他既是一位和藹的長者,所談觀點又很犀利。后來,他站起來,取過一把匏尊壺,說,我自己做的,送給你泡泡茶,做個紀念。我驚呆了,顧老的壺,我怎麼當得起?但顧老的態度既誠懇,又堅決,說,朋友嘛,做個紀念。又說,茶壺拿回去,要經常用,不要藏。然后,又說到個別官員,把從他處拿了去“留念”的壺,一轉身就賣了,自己造房子,給兒子結婚。簡直是腦滿腸肥!顧老說到這裡,眼裡流露出厭惡、憤恨的神態,表現出一派凜然的風骨。

當時,顧景舟的茶壺,在江南地區完全可以買一套大面積的商品房。但顧景舟自己,還住在一個叫“百家口”的紫砂廠職工宿舍裡,面積很小,連個書房也沒有。他給史俊棠送壺,不但是對紫砂新一代闖將的一種肯定,而且,他認定,無論是誰,隻要是對紫砂事業作出貢獻的,他就要支持。

顧景舟對官場人物,從不巴結。但是,20世紀80年代,一位縣委領導調離宜興,來與他話別,他卻破例送了一把茶壺。在顧景舟心目中,這位領導對紫砂發展傾注的心血頗多,人很清廉,為人也較實在。他送壺,有惜別友人的意味。后來,這位領導在仕途上遇到麻煩,“有關方面”調查人員來找顧景舟,問,他是不是向你索要過茶壺?顧景舟隻說了兩個字:沒有。來人轉彎抹角,暗示他,就說那把壺是領導跟他索要的。顧景舟大怒,將拐杖戳地,“嘭嘭”直響,說,我難道不能有朋友嗎?顧某摶壺,無非一把砂土,贈送友人,有何不可?來人又說,顧老你不知道,你送他的這把壺,已經被他家人賣了,賺了大錢。或許,來人希望這時顧景舟能罵他幾句,好拿回去做“口供”。顧景舟不慌不忙答道:我壺既贈友人,一切聽憑作主。一把小壺,若真能幫他解決生活上的困難,豈非雪中送炭!要真有此事,我很高興。

后來証實,那把壺,被調查的領導並沒有賣,那些話全是“套”他的。最后,領導的“麻煩”消除,曾向顧景舟表示感謝。

四

鐵骨柔腸。

1990年,宜興主辦第二屆陶藝節前夕,顧景舟、蔣蓉等大師壺藝作品數十件被盜。警方迅即破案,案犯原是兩個賭錢賭輸了的小青工。根據當時“嚴打”的形勢,這兩個蟊賊犯下的是不可饒恕的死罪。

顧景舟聞之大驚。他認為,茶壺再金貴,也是泥捏的﹔人,是血肉之軀,父母把他們養大多不容易。他先是托人替兩個案犯求情,既然壺已經追回來了,那就給他們一個悔過的機會吧。如果還缺什麼壺,他可以補上。

可是,顧景舟得到的消息是,當局口氣很硬,案犯所盜之壺,已屬國家文物,一定要殺雞儆猴,以正視聽。

顧景舟病倒了。他對身邊人說,沒想到,我造之壺,竟然禍及性命,真是造孽啊。他以抱病之軀,寫下言辭誠懇的請願書,其中一段是這樣寫的:

顧某之壺,無非摶泥小技﹔深蒙社會錯愛,浪得虛名。縱使壺值千金,亦不值一命之屑……普天之下,生命最為寶貴,若以顧某之壺,奪年輕之命,則顧某寢食難安。萬請政府給他們悔過機會,浪子回頭,迷途知返﹔生命為重,刀下萬慎!

請願書一直寄到縣、市、省級法院,一連多日杳無音訊,顧景舟心情沉重,茶飯不思,被家人送入南京某醫院“隔離”起來。但凡宜興有人來看望,他總要問起那兩個案犯的情況。在南京一住便是50多天,他終於得到消息,一個死刑,一個死緩。他緩緩嘆口氣說:我的壺作孽了。

嫉惡如仇。在顧景舟的性格裡,基調非常鮮明。他一直想收藏一套《中國美術全集》,有一個茶壺商人(當時俗稱“壺販子”)得知后,千方百計弄了一套,厚厚幾十大本,用板車拉著,送到顧家。顧景舟站在門口,看清來人是誰,硬是將其堅拒於門外,那送書的人,進退不得,場面弄得很尷尬。幸好有位台灣朋友在旁,把顧老勸進家門。顧景舟說,此人為何送書給我?無非要跟我做交易,拿我的茶壺去賣高價。可顧某人不愛錢。

不愛錢的顧景舟,積蓄並不多。據中國工藝美術大師徐秀棠回憶,1982年,有一次他和顧景舟去上海,辦完事,在一個家具店裡選沙發。顧景舟頸椎不太好,他喜歡那種高靠背的沙發,頸脖枕在靠背上,可以舒服些,但是,高靠背沙發比低靠背沙發,價錢要貴出許多。顧景舟猶豫了好久,最后還是買了低靠背沙發。徐秀棠當時很感慨,跟顧景舟開玩笑說,顧輔導啊,你隻要肯賣一個壺嘴,沙發錢就來了啊。

1985年,應香港錦鋒公司邀請,顧景舟赴港參加壺展,與劉海粟等名流見面。活動結束后,顧景舟把自己帶來的錢全部花上,還跟別人借了50元,買了一台彩色電視機。彩電在當時,屬於時尚的奢侈品。“顧景舟借錢買彩電”如果讓香港人知道,肯定能炒作出一條新聞來。幸好同行的人嘴緊,誰也沒有說出去。從香港回來,顧景舟還跟鄰居徐志毛的老婆借了50元,先把借別人的錢還上。徐志毛說,顧輔導,你的茶壺這麼值錢,為什麼不賣掉幾把,改善一下生活。顧景舟說,志毛啊,別人不知道,你難道還不了解我顧景舟嗎?

始有人格,方有壺格。即便是顧景舟的壺在紫砂收藏市場上炙手可熱的情況下,他也不賣壺。所做之壺,或交廠裡,或贈摯友。每一把壺上,都有他“不妥協”的綿綿浩氣。依附於壺上的傳奇,則太多太多地隱藏於紫砂江湖的無數暗角。在顧景舟山高水長的人生旅程中,我們所知道的,或許只是冰山一角。

(徐風 作者為國家一級作家、紫砂文化學者,現居陶都宜興)

| 相關專題 |

| · 熱點·視點·觀點 |