新華網北京9月26日電 2014年9月24日,習近平主席在紀念孔子誕辰2565周年國際學術研討會暨國際儒學聯合會第五屆會員大會開幕會上引經據典,告訴我們作為一名炎黃子孫應該如何對待世界上的不同文明。習近平主席講話中引用的古語古訓,凝聚著中華民族先賢的智慧,背后的典故、出處皆大有文章。其實在之前的出訪、演講等活動中,他也多次用中國的古語古訓表達對文明的看法。下面,就讓小編帶著大家一起看看習主席如何用古語古訓詮釋文明,一起跟著主席學習中國傳統文化。

【物之不齊,物之情也】

典出:《孟子·滕文公上》

原文:夫物之不齊,物之情也。或相倍蓰,或相什百,或相千萬。子比而同之,是亂天下也。巨屨小屨同賈,人豈為之哉?從許子之道,相率而為偽者也,惡能治國家?

釋義:物品千差萬別,這是客觀情形,自然規律。

講話原文:

“物之不齊,物之情也。”和而不同是一切事物發生發展的規律。世界萬物萬事總是千差萬別、異彩紛呈的,如果萬物萬事都清一色了,事物的發展、世界的進步也就停止了。每一個國家和民族的文明都扎根於本國本民族的土壤之中,都有自己的本色、長處、優點。我們應該維護各國各民族文明多樣性,加強相互交流、相互學習、相互借鑒,而不應該相互隔膜、相互排斥、相互取代,這樣世界文明之園才能萬紫千紅、生機盎然。

——習近平在紀念孔子誕辰2565周年國際學術研討會暨國際儒學聯合會第五屆會員大會開幕會上的講話(2014年9月24日)

我參觀過法國盧浮宮,也參觀過中國故宮博物院,它們珍藏著千萬件藝術珍品,吸引人們眼球的正是其展現的多樣文明成果。文明交流互鑒不應該以獨尊某一種文明或者貶損某一種文明為前提。中國人在2000多年前就認識到了“物之不齊,物之情也”的道理。推動文明交流互鑒,可以豐富人類文明的色彩,讓各國人民享受更富內涵的精神生活、開創更有選擇的未來。

——習近平在聯合國教科文組織總部的演講(2014年3月27日)

【獨學而無友,則孤陋而寡聞】

典出:《禮記·學記》

原文:發然后禁,則扞格而不勝﹔時過然后學,則勤苦而難成﹔雜施而不孫,則壞亂而不修﹔獨學而無友,則孤陋而寡聞﹔燕朋逆其師﹔燕辟廢其學。

釋義:如果獨自冥思苦想的學習而沒有學友相互切磋,則會學識淺薄見聞不廣。

講話原文:

“獨學而無友,則孤陋而寡聞。”對人類社會創造的各種文明,無論是古代的中華文明、希臘文明、羅馬文明、埃及文明、兩河文明、印度文明等,還是現在的亞洲文明、非洲文明、歐洲文明、美洲文明、大洋洲文明等,我們都應該採取學習借鑒的態度,都應該積極吸納其中的有益成分,使人類創造的一切文明中的優秀文化基因與當代文化相適應、與現代社會相協調,把跨越時空、超越國度、富有永恆魅力、具有當代價值的優秀文化精神弘揚起來。進行文明相互學習借鑒,要堅持從本國本民族實際出發,堅持取長補短、擇善而從,講求兼收並蓄,但兼收並蓄不是囫圇吞棗、莫衷一是,而是要去粗取精、去偽存真。

——習近平在紀念孔子誕辰2565周年國際學術研討會暨國際儒學聯合會第五屆會員大會開幕會上的講話(2014年9月24日)

【溫故而知新】

典出:孔子《論語》

原文:子曰:“溫故而知新,可以為師矣。”

釋義:溫習學過的知識進而又能從中獲得新的理解與體會

講話原文:

溫故而知新。知識有前人傳承的知識,也有今人創造的知識。前人傳承的知識積累了人們歷史上對處理人、社會、自然三者關系的重要認知和經驗,今人創造的知識形成了人們應對時代問題的智慧和探索。這兩方面的知識對人類繼往開來都十分重要。

——習近平在紀念孔子誕辰2565周年國際學術研討會暨國際儒學聯合會第五屆會員大會開幕會上的講話(2014年9月24日)

【和如羹焉,水、火、醯、醢、鹽、梅,以烹魚肉】

典出:左丘明《左傳·昭公二十年》

原文:和如羹焉,水、火、醯、醢、鹽、梅,以烹魚肉,燀執以薪,宰夫和之以味﹔濟其不及,以泄其過。

釋義:和諧就像做肉羹,用水、火、醋、醬、鹽、梅來烹調魚和肉

【若以水濟水,誰能食之?若琴瑟專一,誰能聽之?】

典出:左丘明《左傳·昭公二十年》

原文:今(梁丘)據不然,君所謂可,據亦曰可﹔君所謂否,據亦曰否。若以水濟水,誰能食之?若琴瑟之專壹,誰能聽之?同之不可也如是。

釋義:如果用清水來給清水增加味道,誰能喝得下去?如果只是一琴或一瑟,誰能聽得下去?

講話原文:

中國人早就懂得了“和而不同”的道理。生活在2500年前的中國史學家左丘明在《左傳》中記錄了齊國上大夫晏子關於“和”的一段話:“和如羹焉,水、火、醯、醢、鹽、梅,以烹魚肉。”“聲亦如味,一氣,二體,三類,四物,五聲,六律,七音,八風,九歌,以相成也。”“若以水濟水,誰能食之?若琴瑟之專壹,誰能聽之?”

——習近平在聯合國教科文組織總部的演講(2014年3月27日)

【等閑識得東風面,萬紫千紅總是春】

典出:朱熹《春日》

原文:勝日尋芳泗水濱,無邊光景一時新。

等閑識得東風面,萬紫千紅總是春。

釋義:輕易就可以看出春天的面貌,春風吹得百花開放,到處都是春天萬紫千紅的美麗景致。

講話原文:

“等閑識得東風面,萬紫千紅總是春。”明年是教科文組織成立70周年,我相信,在博科娃總干事領導下,教科文組織一定能為推動人類文明交流互鑒、促進世界和平譜寫新的篇章。

——習近平在聯合國教科文組織總部的演講(2014年3月27日)

【讀萬卷書,行萬裡路】

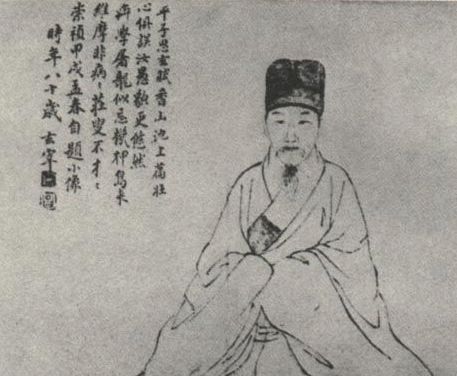

典出:董其昌《畫禪室隨筆——卷二》

原文:畫家六法,一氣韻生動。氣韻不可學,此生而知之,自有天授,然亦有學得處。讀萬卷書,行萬裡路,胸中脫去塵濁,自然丘壑內營,立成鄄鄂。

釋義:努力讀書,讓自己的才識過人。讓自己的所學,能在生活中體現,同時增長見識。

講話原文:

旅游是傳播文明、交流文化、增進友誼的橋梁,是人民生活水平提高的一個重要指標,出國旅游更為廣大民眾所向往。旅游是綜合性產業,是拉動經濟發展的重要動力。旅游是修身養性之道,中華民族自古就把旅游和讀書結合在一起,崇尚“讀萬卷書,行萬裡路”。

——習近平在俄羅斯中國旅游年開幕式上的致辭(2013年3月22日)

【人生樂在相知心】

典出:王安石《明妃曲》其二

原文:明妃初嫁與胡兒,氈車百輛皆胡姬。

含情欲語獨無處,傳與琵琶心自知。

黃金杆撥春風手,彈看飛鴻勸胡酒。

漢宮侍女暗垂淚,沙上行人卻回首。

漢恩自淺胡恩深,人生樂在相知心。

可憐青塚已蕪沒,尚有哀弦留至今。

釋義:人生的快樂在於與人相處,彼此心心相印,互相了解很深。

講話原文:

加強中非友好,我們講一個“親”字。中國人民和非洲人民有著天然的親近感。“人生樂在相知心。”中非如何知心?我以為,很重要的一點就是要通過深入對話和實際行動獲得心與心的共鳴。

——習近平在坦桑尼亞尼雷爾國際會議中心的演講(2013年3月25日)

| 相關專題 |

| · 習近平活動報道專頁 |