許平

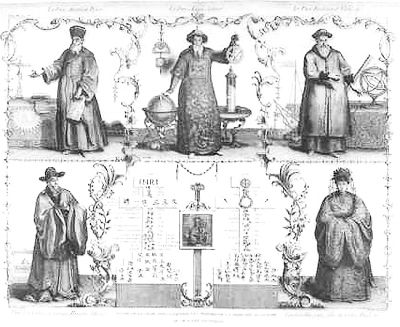

穿著中國服飾的耶穌會在華傳教士

法國工匠學習中國青花瓷制作的盤子

法國的一處中國式涼亭

18世紀初,法國宮廷曾經舉辦了一場化裝成中國人的舞會,慶祝新世紀的來臨。時隔300多年,今年5月27日至10月26日,為慶祝中法建交50周年,凡爾賽宮舉辦一個主題為“中國在凡爾賽——18世紀的藝術與外交”的特別展覽。主辦者用150件展品來展示18世紀中法交流的歷史,証明“中國和法國從路易十四時期起就已經有了非常重要的外交關系”。

18世紀是近代歷史的起點。這一時代無論對於中法兩國的歷史發展,還是對於中法兩國之間的交流和認知,抑或對於世界發展的大趨向都意義非凡。當時的中國,正值開始於17世紀80年代終止於18世紀90年代的康乾盛世,西方傳統學界稱之為“High Qing”時代,是清朝歷史發展的高峰。此時的法國也處在太陽王路易十四統治的后期,法國封建社會的最鼎盛時代,其“光芒四射”,照耀歐洲。與此同時,整個世界也正面臨著向現代世界大翻轉、大變化的當口。在這樣的歷史大背景下,中法兩國開始了文化交往和盛世之間的對視。

18世紀中法之間的交往是在文化層面上展開的。17世紀80年代,路易十四下令在全國遴選“飽學之士”,由法國科學院精心挑選出來的6位耶穌會士被授予“國王的數學家”的頭銜,派往中國。1685年3月,在路易十四私人金庫的資助下,他們攜帶著科學儀器和禮品,在法國布勒斯特港揚帆起航。其中一人滯留暹羅,其余5人於1687年7月抵達寧波,次年2月進入京城。

與其他傳教士不同,這幾位法國傳教士“既是上帝的使臣,又是法國國王的非正式代表,同時也是歐洲自然科學的盜火者”。他們肩負著科學考察、了解中國、傳授科學與藝術、傳教並擴展法國利益的國王使命。他們在宮廷裡為康熙皇帝講授數學、天文、哲學、人體解剖等科學知識,同時研究中國的歷史,探討儒家思想,測繪中國的地圖,深得康熙的器重。1693年,康熙命令法國耶穌會士白晉以中國皇帝“欽差”的身份返回法國,招募更多的傳教士來華服務,隨身帶去康熙贈予法國國王的珍貴禮物和49件漢文書籍。白晉輾轉耗時近4年回到巴黎,向路易十四呈上康熙皇帝的禮物,同時獻上他自己寫的《中國皇帝歷史畫像》。在巴黎逗留期間,他還做了從理性的角度理解《易經》的演講,在歐洲引起巨大反響。此后,相繼來到中國的法國傳教士在18世紀共約120名,其中不少是數學家、天文學家、生物學家、地理學家、語言學家、哲學家、歷史學家和畫家。他們中很多人在中法文化交流方面作出卓越貢獻。

這些兼有學者和傳教士雙重身份的法國人來到中國的時候,正值因東西方文化隔閡和宗教上的歧義而產生的“禮儀之爭”愈演愈烈之時。傳教士在民間的傳教活動受到很大影響。但康熙和乾隆兩皇帝對西學東傳取支持態度,傳教士在宮廷享有很高的待遇。喜好西學的康熙1692年頒布容許西方人傳教的敕令,1693年又親自為法國耶穌會士在皇城附近選取寓所,建立教堂。中國皇帝以極大的興趣向宮廷裡的傳教士學習近代科學,重用傳教士參與國家事務,委托他們以科學的方法繪制中國第一張全國地圖——《皇輿全圖》,邀請他們參與對俄簽訂條約,這些做法在歐洲成為廣為流傳的歷史佳話。

18世紀中法之間的文化交流,是一次難得的中西文化碰撞交融的機遇。但在這雙向文化交往中同時發生的“中學西被”和“西學東傳”,在法國和中國卻經歷了不盡相同的歷史境遇。在一定意義上可以說,這次文化交流的過程和結果,影響並決定了此后兩國歷史發展的不同方向。

法國是這場文化交往的主動者。在法國,耶穌會士鋪天蓋地關於中國的報道和研究,使得與中國有關的圖書如雨后春筍。不僅中國的《詩經》《易經》《禮記》《書經》和《趙氏孤兒》等經典被翻譯成法文,還有《中國通史》《大唐史綱》《中國兵法考》《中國音樂古今記》《乾隆帝御制盛京賦之法釋》和《孔子傳》等著述出版。中國的政治經濟地理、風土人情文化、瓷器建筑絲綢等都在他們的研究出版之列。據統計,1687年至1773年,在華耶穌會士與漢學有關的著作有353種,其中,法國耶穌會士佔作者人數的64%,作品總數的83%。

雖然“禮儀之爭”讓人們領教了東西方文化的隔閡與齟齬,但總體上說,傳教士筆下的中華帝國充滿光明。他們對中國的大量描述深深地感染了歐洲,引發並推動了席卷歐洲的“中國熱”。一時間,歐洲勁吹中國風。不僅中國的茶葉、絲綢、瓷器、漆器、玉器、家具、園林建筑風格和戲劇藝術風靡歐洲,以至於“每家壁爐上都陳設著中國物品”,“中國趣味”造就了歐洲的洛可可藝術,連中國皇帝春耕開始時的祭祀大典,也被法國皇帝復制效仿。

更為重要、更具深遠意義的是對法國思想界的影響。中國這一“他者”文化被介紹到遙遠的法國之后,處於變革前夜的法國思想界反應積極而熱烈。他們紛紛拿中國來說事,把中國作為批判的工具或變革的標杆,闡釋對后世法國乃至整個現代世界都影響深遠的經濟理論和政治主張。古典經濟學奠基人之一的弗朗索瓦·魁奈以農業中國的經驗來佐証他的重農學派的經濟理論——“土地是財富的唯一源泉,農業才使得財富倍增”。孟德斯鳩從耶穌會士“中國是用板子統治著”等話語中,認定中國政治專制,以此來批判歐洲的封建專制制度。伏爾泰對中國的熱愛之情,是與他對法國專制制度的憎惡相伴隨的。他敬重中國的孔子和儒教,稱贊中國的皇帝,用這種敬重和贊美來表達自己的理想,批判法國的基督教和封建制度。雖然18世紀的法國哲人們並不真正了解中國,他們關於中國的知識也主要來源於耶穌會士的描述,但正是他們從法國的歷史境遇出發對中國文化進行的創造性的解讀,使得古老的中國文化被發掘出適合歐洲時代的新的精神價值,給了法國思想界一個強有力的推動,從而幫助法國完成了自我的批判和歷史的跨越。正是從這一意義上講,“看中國”是現代歐洲的“第一道曙光”。這是18世紀中法文化交流最為深遠的歷史意義。

而在中國,西方文化“僅吹皺了一池死水”,其影響始終沒有越出宮廷、高級官僚、上層知識階層以及少數天主教徒的范疇。雖然康熙和乾隆兩皇帝對西方科學持歡迎態度,身體力行積極學習,但他們僅接觸了器物層面上的西方近代科學。根深蒂固的“中央大國”的思想,以及隻知道有中國之“天下”,不知道有寰宇之世界的歷史眼界,最終還是限制了他們的思想和行為,也限制了這場文化交流的廣度和深度。皇帝們喜歡的帶有現代科學元素的水平儀、望遠鏡被當作稀罕“寶物”鎖在皇宮。政府以經濟和文化上的閉關自守來防范和抵御扑面而來的外來力量。1757年清政府再次宣布一口通商,18世紀末馬嘎爾尼訪華時乾隆給英王“天朝物產豐富,無所不有,原不藉外夷貨物以通有無”的回復,以及普通人對西方人“夷狄”“番鬼”的稱謂,都表現了對“他者”文化認識的無知和自我文化認識的虛妄。從本質上說,18世紀中國人輕視西方的“西方主義”,和19世紀歐洲人蔑視東方的“東方主義”一樣,是一種歷史的和文化上的偏見。它從根本上決定了18世紀中法之間文化交往在中國的歷史遭遇。

特別值得注意的是,在這場文化交往的過程中中國知識階層對待西方文化的態度。雖然早在明朝末年徐光啟、李之藻等有識之士發出了改革和發展科學的呼喊,但他們的呼喊如同黑暗蒼穹中掠過的一道流星,很快被黑暗吞噬了。那麼,18世紀清朝的士大夫們呢?從當時知識階層對傳教士的評價來看,有歡迎,有承認,也有抵觸。清朝大學士楊光先說:“寧可使中夏無好歷法,不可使中夏有西洋人”,挑起“楊光先教案”,攻擊傳教士及近代科學。該案直至康熙親政才得以糾正。總的說來,盛世的祥雲籠罩之下的知識階層,少有危機感和變革精神,沒有主動學習吸吮“他者”文化的意識。如胡適所說,清代的一切學問“只是經學的丫頭”,“學者的聰明才力為幾部經學籠罩了300年”。連主張“經世致用”的顧炎武,晚年也埋頭於傳經考証,言“三代之盛,可以徐還”。直至19世紀中葉,歐洲人用堅船利炮打開了中國大門,一道道不平等條約壓下來之后,有識之士才痛醒!中國人的自我認識和對西方的認識才發生變化,開始了救亡圖存的思考和探索。而在18世紀,“舶來”的“他者”文化,西方的近代科學和理性精神,沒有與本土文化自身內在的變革要求和批判意識相結合,就不能形成改造社會的沖擊力,也就不能掀起社會變革的洪波巨浪。中國因此坐失一次吸吮“他者”文化精華、實現自我更新、最終破繭成蝶走向現代之路的機遇,不能不令人扼腕嘆息!

(作者單位:北京大學歷史學系)

| 相關專題 |

| · 熱點·視點·觀點 |