崔文苑

6月30日,中共中央政治局審議通過《深化財稅體制改革總體方案》,中國新一輪財稅體制改革的大幕徐徐拉開。

財稅體制改革被視為改革路上難啃的“硬骨頭”,經濟社會發展諸多難題的破解都與之密切相關,也成為中國新一輪改革向深水區攻堅的重點——

6月30日,中共中央政治局審議通過了《深化財稅體制改革總體方案》。這一引領財稅體制改革頂層設計方案的出台,向外界傳遞出黨中央加快構建現代財政制度,為實現國家治理現代化打樁筑基的攻堅決心。

始終堅持改革“先行軍”使命

改革開放以來,財稅體制改革始終承擔著“先行軍”的使命,發揮著突破口的作用。30多年來,國家對財稅體制進行多次重大變革,並與價格、國有企業、金融、外貿等其他領域的改革相配合,推動我國由高度集中的計劃經濟體制向社會主義市場經濟體制的轉變。在這個過程中,財政完成了從生產建設型財政向公共財政的轉變,也為深化改革、擴大開放發揮了重要的基礎性作用。

特別是1994年實施的工商稅制和分稅制財政體制改革,建立了適應社會主義市場經濟的財稅體制的基本框架,調動了各方積極性,國家財政實力不斷壯大,財政宏觀調控機制不斷完善,對推動建立社會主義市場經濟體制、促進對外開放、維護社會和諧穩定發揮了重要作用,成為我國財政史上的一個重要裡程碑。

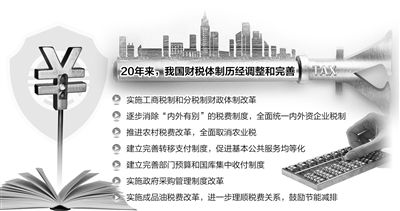

20年來,我國財稅體制經過了多次調整和完善:全面統一內外資企業稅制,讓各類企業站在同一起跑線上,促進市場公平競爭﹔推進農村稅費改革,全面取消農業稅,著力減輕農民負擔﹔建立完善轉移支付制度,促進基本公共服務均等化﹔建立完善部門預算和國庫集中收付制度,規范財政收支﹔實施政府採購管理制度改革,提高財政支出效益﹔實施成品油稅費改革,進一步理順稅費關系,鼓勵節能減排,建立科學發展的機制等。

“1994年分稅制改革以及其后的不斷調整完善,取得了顯著的效應,財政收入此后獲得恢復性增長,也促進了經濟保持持續較快增長。”財政部財政科學研究所所長賈康說。分稅制改革實行了近20年來,財政收入持續較快增長,從1993年到2013年,我國財政收入由4349億元增加到12.9萬億元,增長了28.7倍,佔國內生產總值的比重由12.3%提高到22.7%。

隨著現代財稅體制基本框架的建立和完善,為建立現代財政制度奠定了良好的基礎,對推動建立社會主義市場經濟體制轉變、維護社會和諧穩定發揮了重要作用。

關系國家治理現代化的深刻變革

新一輪財稅體制改革,是一場關系國家治理體系和治理能力現代化的深刻變革,是立足全局、著眼長遠的制度創新。深化財稅體制改革,建立現代財政制度既要解決當前突出問題,又要注重構建有利於科學發展的財稅體制機制,還要處理好財稅改革與相關配套改革的關系,實現各項改革的全面協同推進,確保改革取得成效。

“全面深化改革,不是某一個領域的改革,也不是某幾個領域的改革,而是涉及所有領域的改革。顯然,這場戰役的部署,要從構筑國家治理體系的基礎和支柱做起。”社科院財經戰略研究院院長高培勇認為。

堅持問題導向勇啃“硬骨頭”

當前我國正處於經濟增長由高速向中高速的換擋期、從中等收入國家向高收入國家跨越的關鍵期、改革發展由經濟社會向“五位一體”統籌協調的轉換期,中長期的“三期疊加”,使財政運行環境發生重大變化。從大的趨勢看,隨著經濟社會發展,社會公共風險持續增加,國家治理復雜性加深,政府職能逐步拓展,越來越需要強大的財政來支撐國家治理、保障政府履行職能,為市場經濟有效運轉提供服務和創造公平競爭環境。

從財政自身看,隨著國內外形勢和我國發展階段的新變化,現行財稅體制的制度優勢正在減弱。主要表現為:預算管理制度的完整性、科學性、有效性和透明度不夠﹔稅收制度不適應經濟社會發展、改革、轉型的新形勢,特別是在解決產能過剩、調節收入分配、促進資源節約和生態保護方面的功能較弱,稅收優惠政策過多過濫,不利於公平競爭和統一市場環境建設﹔中央和地方事權和支出責任劃分不清晰、不合理、不規范,轉移支付制度不完善,項目過多,資金分散,不利於推進基本公共服務均等化﹔財政中長期可持續發展面臨嚴峻挑戰。

新一輪財稅體制改革,著眼全面深化改革全局,堅持問題導向,促進改革有效推進。通過約束政府收支行為推動預算管理制度改革,從預算入手,推進政府職能轉變﹔通過深化稅收制度改革,建立“有利於科學發展、社會公平、市場統一的稅收制度體系”﹔通過進一步理順中央和地方收入劃分,合理劃分政府間事權和支出責任,促進權力和責任、辦事和花錢相統一,建立事權和支出責任相適應的制度。

| 相關專題 |

| · 熱點·視點·觀點 |