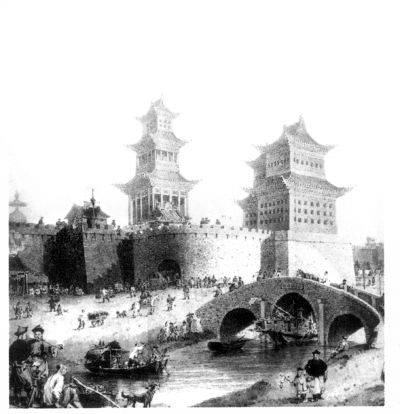

英國馬戛爾尼使團畫家威廉·亞歷山大所畫的北京西直門,包括瓮城和護城河等。從該圖可以看出,清代的北京仍然是一個水源比較充沛的城市,護城河還能看見舟楫往返。

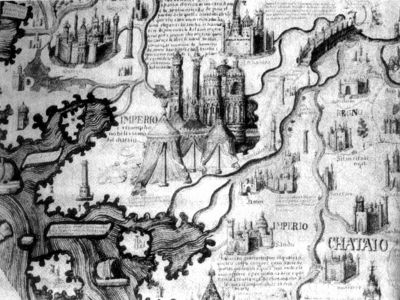

15世紀《馬可·波羅游記》抄本中的汗八裡地圖,地圖中部是歐洲人想象中的忽必烈宮殿,為歐洲哥特式城堡和蒙古包的混合體。

一扇神奇的門,清朝官員邀請歐洲人參觀北京城(遠處背景),八旗兵列隊歡迎。此圖是啟蒙時期歐洲人所想象的友好帝都。

北京人驅趕西方人,歐洲19世紀的宣傳畫,用以表現北京的排外。

古都北京以其宏大的氣魄和多元的文化格局而著稱於世,是外國文獻中出現頻率最高的中國城市之一,在某種程度上代表了外國人眼中的異域中國形象。歷史上來京的旅行家、傳教士、商人、外交官、軍人、記者、作家等,從各個角度介紹了中華帝京的歷史文化和風土人情。外國人觀察北京的角度和方法和國人有異,“他者”的文化定位和思維習慣塑造出了古都北京的獨特形象。

“帝王之城”:外國巨價異物,百物之輸入此城者,世界諸城無能與比

西方游記最早提及北京的是意大利人馬可·波羅。1275年馬可·波羅到上都(即開平府),而后在中國游歷達17年之久。在其口述,魯斯梯謙筆錄的《游記》(約1299年)中,“東方帝都”第一次以“汗八裡”(Cambaluc,意為帝王之城)的名稱出現在歐洲游記中。

旅行家馬可·波羅贊嘆新建成的北京道:“街道甚直,此端可見彼端,蓋其布置,使此門可由街道遠望彼門也。……全城中劃地為方形,劃線整齊。全城地面規劃猶如棋盤。其美善之極,未可言宣。”這點明了汗八裡設計規劃的一大特色,它與歐洲城市街道多以河流走向而彎曲,以教堂、皇宮為中心向外形成放射狀大相徑庭。

此外,馬可·波羅還敘述了汗八裡經濟的繁盛,稱其為“塵世可以想見的最繁華地方”。作為中國最大的“國際都會”:“有各地來往之外國人,或來入貢方物,或來售貨宮中。所以城內外皆有華屋巨屋,而數眾之顯貴邸舍,尚未計焉。”汗八裡作為“商業繁盛之城”,“外國巨價異物,百物之輸入此城者,世界諸城無能與比”。

從馬可·波羅開始,汗八裡作為繁華的“世界都市之都”,給西方人留下了很深的印象。他們不僅羨慕“大汗”這位王者之王,稱他為天下最強大的君主,更向往其夢幻般的帝苑奢華,把這個遙遠、飄渺的帝都想象成一座“黃金城”。

《馬可·波羅游記》問世后雖廣為流傳,但當時的西人並不完全相信書中對“東方帝都”的描述,這也為后世的游記作家提供了更多發揮的空間。

1322年,意大利方濟會修士鄂多立克來華。他在北京居留3年,回國后口述了《東游記》(1330年),此書証實並補充了馬可·波羅的敘述。因其從南亞進入中國,鄂多立克稱北京為大都(Taydo),是一座“高貴的城市”。鄂多立克稱大汗的宮殿“悉全世界之最美者……其內有二十四根金柱﹔牆上均懸挂著紅色皮革,據稱系世上最佳者。”從游記敘述中,我們不難體會其濃重的世俗情懷,這和理應恪守方濟會托缽僧艱苦生活的修士風格明顯相悖。這在一定程度上體現著帝都文化對西人強大的影響和同化作用。

對帝都的夢幻般想象:布滿黃金珍石,香飄四溢

中世紀晚期西方視野中的汗八裡,是一個不可思議的城市。一些旅行者帶回的真實信息,受到讀者的懷疑,而一些符合基督教傳統與英雄傳奇的虛構故事,卻被當作真實廣為流傳。《鄂多立克東游記》和《曼德維爾游記》(約1350年)便是鮮明的對比。我們今天可以看到的手抄本《馬可·波羅游記》有140余種,《鄂多立克東游記》有70余種,而《曼德維爾游記》卻達300多種。

《曼德維爾游記》的作者沒有到過中國,書中關於帝都的描寫,多從鄂多立克的游記脫胎出來,只是更加離奇,贊嘆之情也更為強烈:世界上最強大的君主,以及他那布滿黃金珍石、香飄四溢的雄偉宮殿。因其虛構,這部浸潤基督教教義和騎士精神的散文小說,才能更真切地反映西人集體無意識中的帝都想象。

曼德維爾有著一種將素材夢幻化的本領,他成功地將西方關於東方帝都的零碎傳說整合成型。如鄂多立克告訴人們:大漢宮廷的變戲法者如何讓金杯盛滿酒在空中飛行,並使之自行到達赴宴者嘴邊,曼德維爾認為這尚不足以激動人心,轉而引入了能夠把白晝變成黑夜、把黑夜變成白晝的巫師,他們還能創造出嬌媚的少女翩翩起舞、英武的騎士厮殺比武。在描寫帝都內的宮殿和園林時,曼德維爾大量使用獸皮、黃金、鑽石、珍珠、美酒、水晶、瑪瑙等物品來裝飾渲染,幾乎要窮盡一切華麗辭藻來刻畫帝苑奢華。或許正是這童話般的幻想強烈地刺激著西人的神經,撩起了他們的浪漫幻想,滿足了他們心理上對權勢、財富、珍寶的貪戀與艷羨。因此,盡管曼德維爾的游記經不起推敲,但時人仍視之為奇文,為之洛陽紙貴,其深層的人性欲望是不言自明的。因此,在充滿奇跡的故事中,東方帝都的真實形象並不重要,重要的是它如何演變為神話與傳說,如何作為“他者”體現著中世紀晚期歐洲文化中的世俗欲望。

“天城”鏡像:極其充沛的各種必需品,難以計數的人口、交易、船隻

隨著元帝國的崩潰,中亞帖木兒帝國對中西交通的阻隔,西人對中國的了解停頓了近兩個世紀。新航路開辟后,葡萄牙和西班牙的探險者和傳教者最先來到中國。通過海路來到中國的歐洲人在消化和豐富中世紀傳統的同時,逐漸塑造出一個地理意義上的“天城”鏡像。

據筆者資料所及,第一個向歐洲人傳播“東方帝都”新消息的是葡萄牙人托梅·皮雷斯。1517年,他以葡萄牙第一位赴華使節的身份出使中國,先至廣州。1520年,進京朝覲明武宗。皮雷斯編著的《東方諸國記》(1515年)是地理大發現之后,歐洲人第一本詳盡描述東方(包括中國)的著作。因《東方諸國記》成書在出使北京之前,所以皮雷斯有關東方帝都的敘述依然屬於傳說范疇:“城中居民、貴族眾多,駿馬觸目皆是,不可勝數。”當描寫紫禁城內的皇帝時,他更是沒有脫離中世紀的幻想模式:“使臣們覲見皇帝時,隻能隔著一道帷幕窺視皇帝那模糊不清的身影……如果使臣們獻給皇帝的禮物值一千,那麼皇帝就會加倍地賜還。”皮雷斯筆下的皇帝不僅保存著“大汗”的威嚴,更浸染著神秘的“禁城”色彩。

除使團成員外,當時來華的西人隻能在廣州沿海居住和貿易。因此,在他們的游記中,經常表現出對“天城”的向往之情,希冀一睹傳說中的帝都風採,畢竟過去夢幻般的敘述深深影響著他們。在這一時期,葡萄牙人費爾南·門德斯·平托曾到北京游歷。他的《游記》(1576年)在當時的影響堪與塞萬提斯的《堂吉訶德》相比,迄今譯本已達170多種,人們更多把它看成是一部融真實與想象於一體的小說。平托認為“無論從規模、文明程度、富裕水平和財富來看,還是從其他值得提及的各個方面來講,北京城都堪稱世界都市之都”。在結尾,他總結道:“我們不能把北京想象成是羅馬、威尼斯、巴黎、倫敦、塞維利亞、裡斯本,或是歐洲眾多名城中的任何一個……然而我敢斷言,所有這些城市都無法與大北京最細微的東西相比,更難與北京各方面的宏大規模與氣勢相提並論,諸如雄偉壯觀的建筑,用之不竭的財富,極其充沛的各種必需品,難以計數的人口、交易、船隻、司法情況,國家的治理,宮廷的平穩等。”眾所周知,烏托邦最大的特點之一是健全而人性化的司法制度。平托雖是作為囚犯從南京押解到北京的,但依然贊美北京完美的社會保障制度和嚴明的司法制度,這証明“天城”在其心目中的烏托邦色彩是何等濃重。

耶穌會士眼中的“希望之城”:老城和新城的街道都擠滿了人

盡管北京嚴格管制西方人的活動,但作為東方大國的首都,它始終吸引著大批傳教士的進入。從17世紀初到18世紀,歐洲人所知北京的情況,主要來自意大利、比利時、德國、法國的耶穌會士報告。許多學者型的耶穌會士不僅通曉漢語,也熟悉中國傳統習俗,並贏得了中國皇帝和官員的信任。由於國家在修歷、造炮、外交和為皇室服務方面的需要,作為中華帝國政治、文化中心和最高統治者皇帝居住地的北京,成為西方傳教士施展其各方面才華的最佳場所。入禁城心臟的耶穌會士向歐洲發回了大量書信和報告,這些書信不僅作為耶穌會的內部通訊,還要對其他修會以及廣大世俗社會公布。它逐漸揭開了罩在“東方帝都”上的神秘面紗。此時,歷史文化精神和道德秩序逐漸滲入帝都形象,作為聖哲文化與賢明統治的重要代表,它開始扮演西方精英文化中的城市理想,很多人甚至認為中華帝國京都的管理可以作為歐洲城市管理的范型。

意大利人利瑪竇是第一位到達北京的耶穌會士。雖然,他傳播給歐洲的並不全是對帝都的贊譽。譬如他認為:“北京城的規模、城中房屋的規劃、公共建筑的結構及城防溝壘,都遠遜於南京。”但這並不影響后來耶穌會士對北京愈來愈多的贊譽之詞。

在耶穌會士的筆下,西方人終於得以看到北京較清晰的面貌。其中,描寫最為詳細的當屬1668年葡萄牙傳教士安文思出版的《中國新史》。安文思於1648年入京,一住29年。該書用五個章節介紹“北京之宏偉”。北京的內城被稱作“滿人城”,外城被稱作“漢人城”,在內城之內還有皇城和紫禁城。紫禁城內是皇宮,其體量之大儼然是一座城市,紅牆黃頂,氣度非凡,置身於其中便自覺渺小。“老城和新城的街道都擠滿了人,大街小巷、邊遠角落和中心地方都一樣。到處都是人群,除歐洲的市集和游行外簡直沒有可以與之相比的”。

西方使團的另一種聲音和貶抑之辭:北京根本無法媲美巴黎、羅馬、裡斯本

在整個18世紀,一直回響著對中國批判的少數派聲音,主要針對中國的專制、奴役、封閉與停滯。作為首都的北京,自然也出現了不少貶抑之辭。

最早的荷蘭使團就曾對北京的某些方面留下了不良印象。1655年,荷蘭東印度公司派特使約翰·紐霍夫前往北京謁見清朝順治皇帝,試圖叩開中華帝國的貿易大門,然而這次歷時兩年的旅途最終卻功虧一簣。1665年,紐霍夫在阿姆斯特丹出版了一本附有一百多幅插圖的游記——《從荷蘭東印度公司派往韃靼國謁見中國皇帝的外交使團》,此書在當時流傳廣泛,影響極大。插圖中的北京城壯麗宛如仙境。在盛贊之后,他也毫不留情地批判北京糟糕的飲食:在禮部的招待宴會上,肉看起來又黑又臟,讓人忍不住懷疑到底是什麼東西。有些官員壓根沒有餐具或盤子,而是直接就著他們面前的菜盤吃。更有甚者,一位高級官員還問荷蘭使節是否想將剩菜打包帶回,當得到否定的答復后,翻譯立刻將使節桌上的殘羹冷炙包卷一空帶回家,“在此過程中散發出一股令人聞之欲嘔的可怕氣味”。整體而言,北京根本無法媲美巴黎、羅馬、裡斯本,氣候更是令人難以忍受,特別是遇到壞天氣,而北京的風沙更是個歷史問題。

十八世紀英國作家丹尼爾·笛福對北京進行了肆無忌憚的攻擊,在《魯賓遜漂流記續編》裡,魯賓遜來到了中國。作者花很少的筆墨來描寫主人公在北京的行蹤,隻用簡單的幾句話就打發了:“我不知道這地方有任何事情會叫我高興或難過,一點也不會”,“這個城市與歐洲開明城市比較而言,搞得很糟”。過去的西方旅行家來到北京,無不贊嘆“北京的城牆遠比歐洲城市的城牆雄偉”,可在魯賓遜眼中,這種建筑沒有任何用處,就連長城也隻不過是一座大而無當的建筑:用兩個連的坑道兵就能在十天內弄垮這城牆﹔或者徹底把它炸飛,連痕跡也不留。笛福之所以將北京和中國貶抑至此,原因是多方面的:他作為一個信奉英國國教者,肯定不願意相信天主教耶穌會士對中國的贊美,故反其道而行之﹔同時,笛福及其筆下的魯賓遜代表了資產階級上升時期那種旺盛而自信的精神,這決定其不屑欣賞古遠而與英國資產階級眼下利益無關的東西。這一變化也預示著一個世紀以后,歐洲文化中心論的日益泛濫。

“東方巴比倫”:遠沒有未到之前想象的那麼美好

從19世紀開始,北京在西方成了貶值的東方偶像,鄙夷與批評之聲紛至沓來。造成這種變化的,主要不是北京的現實,而是西方文化精神與中西貿易、政治、軍事關系方面的變故。耶穌會士因“禮儀之爭”在北京遭受迫害,他們不再一味頌揚那片“寧靜和諧、公正有序的王道樂土”,責難之聲不絕於耳,北京從此失去了它在歐洲最有力的贊美者﹔在中國做買賣不順利的歐洲商人充滿怨恨的報告,也逐漸改變了北京的形象﹔北京的衰落對比歐洲城市文明的進步,他們有著一種前所未有的優越感。促成重大反差的導火索便是馬戛爾尼使團訪華。這支由400多人組成的龐大使團,整整耗費兩年時間(1792年-1794年)卻無功而返。作為大英帝國的子民,他們雖然承認“整個北京約比現在擴建的倫敦大三分之一”,但“假如一個中國人觀光了英國的首都之后做一個公正的判斷,他將會認為,無論從商店、橋梁、廣場和公共建筑的規模和國家財富的象征來比較,大不列顛的首都倫敦是超過北京的”。“除了皇宮以外,遠沒有未到之前想象的那麼美好”。由此可見,北京在西方人心目中的地位已經開始滑坡,大不如以前了。

清政府“天朝上國”的自大心態,引發了包括跪見禮儀在內的一系列沖突,英國使團最后被冷眼相待,甚至到了被驅逐的邊緣。在北京居留期間,馬戛爾尼一行人深受冬季寒冷的折磨。“北京到了嚴冬季節,日間溫度永遠在零度以下,夜間一般是零下二十幾度”。幾個使團成員因不適應氣候而病倒。再加上外交上的失敗,他們自嘲道:“我們如同乞丐一般地進入北京,如同囚犯一般地居住在那裡,如同賊寇一般地離開那裡。”這也証明了前人關於中國朝廷款待來使的大方說法,是何等的天真而又不符實際。

鴉片戰爭以后,描寫北京的作品大量涌現。西方對北京的態度由喜好到厭惡,由崇敬到詆毀,由好奇到蔑視。較為公允的批判性評價可以通過《泰晤士報》駐京20多年(1897年-1918年)的記者莫理循的報道中讀到:“北京是座‘充滿神奇而又破爛骯臟的城市’。城牆拱衛著的城池內是紅牆黃瓦的皇城。皇城裡又有紅牆圍著的紫禁城。紫禁城裡亭台樓閣錯落有致,美不勝收,其中最重要的是中南海。任何人未經批准擅自通過紫禁城的任何一道門,要受鞭刑100下﹔誤闖任何一座宮殿,都要被處絞刑。北京城的城牆有雉堞狀的胸牆,是歐洲人散步的好場所,因為你可以遠離狹窄街道的塵土。北京城裡除使館區外,到處都沒有衛生設施。街道都沒鋪路面,走起路來塵土飛揚,爛泥沒到踝部。”莫理循曾居住在王府井大街路西一所四合院裡,由於他的名氣,這條著名的商業街曾一度被稱做“莫理循大街”。他對北京的批評是比較中肯的。

“天堂之城”:北京的房屋精致得無以形容

20世紀前半期的北京似乎成了外國人的“天堂之城”,一大批西方人帶著懷舊和獵奇心態對這段時期的北京大寫特寫。有趣的是,此時的帝都形象與中國的政治時局異常疏離。在風雨飄搖的清末,以及后來走馬燈似的軍閥混戰中,西方文化中的北京形象卻體現著“世外隱士”的韻味。

作為1928年以前中國政府的“首善之地”,北京成了一個典型的公使館游樂場。西方使節生活在與整個北京城“格格不入”的“外交官的山中城堡”(使館區)中過著與外界隔絕的生活。此時的西方作家異常留戀北京這座美麗的古都。其中一些人,已經培養出對北京歷史文化某些方面的興趣,后來還成為優秀的漢學家。此時來北京的還有收藏家、漫游作家、新聞工作者等,他們中大多數人對軍閥接二連三的移進遷出漠不關心,其思緒激蕩在歷史古跡(廟宇、城牆、宮殿等)和藝術品中。在北京的西人以不同的方式享受著北京生活中特有的東方魅力。

此時對北京的盛贊是主流趨勢,如美國作家C·P·菲茨杰拉德的長篇小說《中國的漲潮》中,一位住在北京的法國老僑民認為“世界上隻有兩個城市:巴黎和北京”。關於北京的城市環境,兩位著名英國作家有著親身體驗。英國作家迪金森曾於1913年來訪北京。6月8日,留居北京的迪金森給E·M·福斯特寫信說:北京雖然比較臟,“到處是泥塘水泊,即使乘人力車也是不可能的”,但“北京的房屋精致得無以形容”,“環游北京,真仿佛置身於意大利一般”。1919年,英國作家毛姆來中國游歷了四個月,途經北京等地,陸續發表一系列涉及中國的作品,如戲劇《蘇伊士之東》、散文集《在中國屏風上》等。毛姆來中國最想尋覓的是帝都昔日的榮光,而全然不顧當時中國軍閥割據,民不聊生的現實。他筆下的北京是神秘的地方,百姓優雅,風度翩翩,一條商店鱗次櫛比的狹窄街道:“許多木雕鋪面都有它們精美的格狀結構,金碧輝煌。那些精刻細鏤的雕花,呈現出一種特有的衰落的豪華。”

最能體現西方人對北京建筑文化迷戀的著作當屬瑞典學者奧斯伍爾德·喜仁龍的《北京的城牆和城門》(1924年)。它將北京的城牆和城門作為歷史文本來解讀,極力去詮釋那些灌注在磚石中的中國文化思想:“當你漸漸熟悉這座大城市以后,就會覺得這些城牆是最動人心魄的古跡——幅員廣闊,沉穩雄勁,有一種高屋建瓴、睥睨四鄰的氣派。”

古城北京對西方作家的感召力甚至一直持續到第二次世界大戰期間。1944年,瑞士德語作家弗裡施發表小說《彬或北京之旅》,表現了希望來北京生活的主題,其中“抽象的我留在了歐洲,具體的我則到了北京”。北京在此處“成了戰時人們向往和平安寧的象征”。作品中對藍色的渲染,如“藍色的幸福”、“藍色的水手”、“淺藍色的清涼”等,更增加了北京浪漫而又略帶憂傷的神秘色彩。這種神秘早在20世紀初西方作家對帝都的描摹中便已開始出現,半個世紀后,北京仍然是歐洲人心中那個美好神秘、未被西方文明侵蝕過的原始天堂,在那裡,可以找回純潔和諧的自我。而這也正是作家讓“彬”——那個“具體之我”到北京旅行的真正動機。

東方帝都的形象變幻,是西方人內心空間的隱喻

每一座城市都會提供頗具深意的多維度空間,為諸色“讀者”提供多角度詮釋的機會。總之,在不同時代觀念背景下,東方帝都形象是西方文化在世界觀念視域下認同或否定自我而構筑的“文化他者”。在馬可·波羅時代,汗八裡被視為人間的黃金天堂,中世紀晚期的世俗欲望在大汗的財富中得到傳奇般映現。新航路的開辟帶來了東方帝都的新消息,中華帝國的神話托起了更具神秘色彩的“天城”。此后,一批批基督徒為了把上帝的福音傳播到這個“希望之城”,進行了持久而不懈的努力。各種類型的文本在西方塑造出一個賢君聖城的典范。然而當啟蒙大潮退去,許多敘述卻暗含著獵奇和殖民的諷刺意味,晚清的京師已經淪為西方人眼中的“東方巴比倫”,並逐漸退化成黑暗東方的墮落中心。清朝滅亡后,北京依然保存著夢幻般的古都余韻。因世界大戰而迷惘的西方精英人士紛紛來到這裡,試圖尋求失落的精神家園。與此相呼應,此時文本中的北京則成為西方作家內心空間的隱喻。

(呂超 作者為天津師范大學副教授。本版圖片均選自山東畫報出版社出版的《東方帝都:西方文化視野中的北京形象》一書)

| 相關專題 |

| · 地方要聞 |