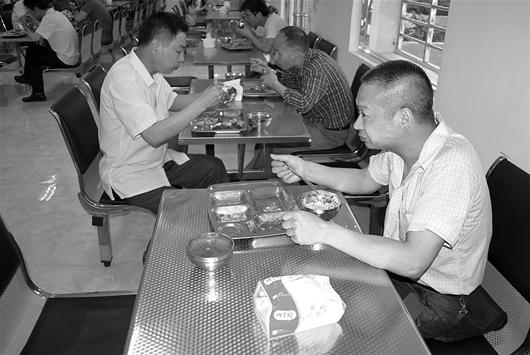

6日,監利縣機關食堂,就餐人員大都買兩個小份菜,米飯、湯按需取用。(記者 羅序文 攝)

昨日中午,神農架林區政府食堂,就餐者大都吃多少買多少,不剩飯剩菜。 (記者 李彥睿 攝)

餐盤回收處幾乎看不到扔掉的主食。(記者 李彥睿 攝)

節儉養德,全民節約。5月下旬以來,中宣部、國家發改委聯合發出通知,各地機關、學校、餐飲機構等紛紛響應,各種形式的節儉節約實踐活動廣泛開展。“儉以養德”,源於三國蜀相諸葛亮54歲時寫給兒子的《誡子書》,凝聚著中華民族的傳統美德。今天,它仍是社會主義核心價值觀的重要內容。“儉以養德”不是空口號,而是人人參與、點滴積累。連日來,本報記者從生活中最平常的一日三餐入手,分赴各地,看看是否存在“舌尖上的浪費”。暗訪發現,“光盤”的餐桌文明已深入人心,但偶爾出現的浪費現象仍不容忽視。

高校食堂

華農薈園食堂

多數學生不當“剩男剩女”

記者 韓曉玲 大學生記者 楊林

昨日11點20分,記者走進華中農業大學薈園食堂一樓,迎面看到“拒做‘剩男剩女’,向舌尖上的浪費說不”的宣傳板。售飯檔口旁,張貼著40字文明餐桌公約,首句便是“節約用餐,不剩飯,不剩菜”。

記者環繞一周,看到學生們的餐盤中,基本是兩份菜拼在一起,主食以米飯為主。

“我有點挑食。”社會工作專業大二女生王靜雅把胡蘿卜炒筍裡的胡蘿卜都挑了出來。她又指著玉米粒炒肉說,玉米粒很難用筷子夾起來,“光盤”實在不容易,希望食堂以后能為學生備些勺子。

男生李鬆消點了一份8元的排骨飯,吃光了排骨,剩下了蔬菜。他有點不好意思:“今天吃撐了,平時倒不剩飯剩菜。”女生馬新陽剩下了一點火腿和鴨血:“不喜歡吃太多葷菜。”男生李季吃完米飯,菜還有不少:“菜做得不好吃,好像也不夠新鮮。”

不過,大部分學生的餐盤都較干淨。園藝專業大一男生房明明點了千葉豆腐、南瓜炒肉和兩個饅頭,吃完后把空盤子送到餐具回收處。他說:“我吃飯很有規律,主食要麼四兩米飯,要麼兩個饅頭,平時都會吃干淨。”農學專業大三男生殷志鵬捧起吃完的面碗,告訴記者:“我還吃得不夠飽呢。我經常下農田做試驗,種水稻、小麥,覺得糧食得來挺不容易,一般不會剩飯。”

學生就餐基本結束后,記者隨薈園一樓主任羅冬生清點。這個中午,一樓接待就餐學生約2000人次。在直徑與桶深均為半米左右的泔水桶裡,有不少礦泉水瓶和宣傳單,清理后,剩菜剩飯裝了兩個泔水桶。與去年每天兩桶半到三桶的泔水量相比,有所減少。

薈園二樓主任黃國輝介紹,二樓已改造成自助餐式,學生吃多少稱多少,剩菜剩飯也減少了不少。

去年以來,我省高校紛紛開展“光盤”行動,倡導學子節約糧食、避免浪費。華農后勤集團飲食服務中心聯合學生會在全校開展“晒光盤”活動,鼓勵學生餐后為“光盤”拍照並上傳微博。

武生院柳園餐廳、桃園餐廳

“光盤”已成習慣監督基本取消

記者 王理略 實習生 張沁

昨日中午,記者來到位於陽邏經濟開發區的武漢生物工程學院,探訪該校柳園餐廳。

該餐廳兩層樓,總面積約為1000平方米,一樓主要經營面點、平價式套餐,二樓以經濟小炒、蓋澆飯和自助餐為主。

11時40分,不少窗口排起長隊。也有部分提前就餐的學生已吃完,正將餐具送到回收處。記者暗中觀察,送回的餐具中,除了個別學生的碗裡有少量米粒和剩菜外,基本是骨頭或湯水。

記者觀察發現,該餐具回收處共有3個桶,其中兩個為泔水桶(容量100升),另外一個為餐具回收桶。11時45分,兩個泔水桶各回收了一半的泔水。負責泔水回收的朱師傅表示,和過去相比,如今的泔水收集少了很多。“過去一中午,就要裝近10桶。”她說。

隨后,記者前往二樓觀察。和一樓情況相當,11時50分,二樓的1個泔水桶裝了不到三分之一。

12時10分,就餐學生陸續離開,一樓的兩個泔水桶隻裝滿了一個。

10分鐘后,記者轉至該校桃園餐廳。和柳園餐廳差不多,該餐廳1樓僅有一個泔水桶,隻裝了一半。

探訪過程中,記者還特意留意了一下學生就餐的情況。不少學生吃飯時都十分注意環境整潔。進餐后,他們都會將落在餐桌上的米粒收到碗裡,再送回餐具回收處。

隨后,記者通過該校后勤集團了解到,中午柳園餐廳共有2824人次進餐。后勤集團總經理邱建洲表示,過去學校食堂的浪費情況較為嚴重。從2012年開始,學校將餐廳外包項目陸續收回自主經營,大力提升菜品質量和口味。今年初,專門推出校園“光盤行動”管理辦法,明文規定,對浪費糧食嚴重的學生或教職工將進行通報批評,對於屢教不改者將進行相應懲罰。如今,浪費食物現象明顯減少。

採訪過程中,記者還找到了該校青年志願者協會,他們主要負責餐廳日常的“光盤行動”監督。該校青協成員鄧超說:“如今‘光盤行動’監督已經基本取消,因為同學們都十分注重節儉,除了極個別人,基本都做到了不剩菜剩飯。”

機關食堂

監利縣政府機關餐廳

自助小份菜成主流

記者 羅序文 通訊員 宋銀菊 宋從峰

6日中午11時58分,距離下班還有2分鐘,監利縣政府機關餐廳裡燈光打開,一下子明亮起來。

餐廳四周牆壁上,厲行節約的宣傳語非常醒目:“今年不剩飯、從我做起”、“因為,我是光盤”等。窗口黑板上,寫著當天的午餐食譜:西紅柿炒蛋、青椒肉絲、排骨燒土豆、煎魚塊、蒸豆角、空心菜等,價格2元至6元不等。

慢慢地,吃飯人多了,大家拿著盤子在窗口選菜,按順序排隊就餐。就餐人員大都選兩個品種的小份菜,總共6至10元,選好后刷卡付費。米飯吃多少打多少,自行添加。飯桶旁邊還放著大盆紫菜湯,免費供應。

很快,已經有人吃完午餐,放下盤子,轉身離開,食堂工作人員立馬上前將盤子收走。餐具回收窗口,十有八九都是“光盤”。殘渣收集桶裡,大都是骨頭、魚刺、辣椒料、湯漬。例外的是一名30多歲的女同志,她吃完后,盤子裡剩菜較多,一份青椒炒蛋還剩小半碗,米飯也剩了一小半。食堂負責人胡裊說,現在飯菜吃的都比較干淨,食堂工作人員比原來輕鬆多了,收拾剩飯剩菜工作量減少一半。

不少學生來食堂就餐。胡裊說,食堂服務機關,同時也向社會開放,一些到行政服務中心辦事人員和附近學校學生也來就餐。高考在即,所以,部分陪考家長帶著孩子來就餐。

食堂二樓、三樓是機關會議中心。一些來開會或培訓的公務接待用餐,也統一在一樓大廳安排工作餐,10人一桌,沒有酒水。監利縣委書記董新發告訴接待辦同志:“凡是要我參加接待的飯局,必須在機關食堂就餐,否則我不參加。”

神農架林區政府食堂、林管局餐廳

泔水桶“吃”不飽了

記者 李彥睿 通訊員 黎輝 郭叢佳

這兩家隔著一條馬路的機關食堂,早餐3元、中餐晚餐各6元的價格和干淨衛生的環境,每到午餐時間,幾乎聚攏了林區機關90%以上進餐人員。

昨日中午,記者先暗訪林區政府機關食堂。前來就餐的人在窗口排起長隊,刷卡、打飯,井然有序。“先給您打這麼多,吃完了再來加。香菇湯、大米飯,您自己按需取用。”三位女工熟練地從小炒肉、粉絲肉沫、啤酒鴨、包菜、豇豆、涼拌豆芽中,按照客人的要求選配出兩葷兩素。

近80平方米的餐廳裡,近百人同時進餐,略顯擁擠。牆壁上,“粒粒糧食汗珠換”、“滴水匯成河,米粒湊成籮”等節儉宣傳畫,抬頭可見。環顧餐廳裡用餐完畢人員的碗盤,基本都做到了“光盤”。在門口餐盤收集處,泔水桶內傾倒的大多是菜湯、骨頭之類的殘渣,幾乎看不到扔掉的主食。

“現在泔水少太多了,大家都不浪費,我們收拾起來也簡單多了。”食堂工作人員王書梅說,以前,倒剩飯剩菜的人比較多,一天三頓下來,泔水桶幾乎得裝到三分之一的位置。慢慢地,尤其是今年以來,浪費飯菜的人越來越少,多數人的餐盤裡吃得干干淨淨,泔水桶也就裝到五分之一。“浪費猶如河缺口,節約好似燕銜泥”,“粒米雖小猶不易,莫把辛苦當兒戲”。下午5時32分,記者一走進林管局食堂餐廳,兩條溫馨的提示語映入眼帘。

雞蛋糕、四季豆炒肉絲、紅燒魚塊、土豆絲、炒白菜、涼拌粉絲、白菜豆腐湯,三葷三素一湯,和政府食堂不同的是,在這裡,食客每樣菜都可以來一點。記者一圈轉下來,觀察了50多位就餐者,吃完后,盤中有明顯剩菜剩飯的隻有2、3人。

很快,陸續有吃完飯的就餐者,端著盤子走到收殘處。絕大部分人的飯菜都吃光了,僅有少數幾位還剩下些飯菜。收殘處擺放了一個半人高的泔水桶,記者看了看,桶裡的餐廚垃圾隻有一點點。“現在啊,確實是節儉多了。”食堂承包人蘇方勝介紹,倒在泔水桶裡的飯菜越來越少,以前幾乎要一天一清理,現在兩天清理一次,而且隻有小半桶。這樣,食材採購量也大幅減少。

記者調查發現,在神農架,目前食堂都是刷卡付費吃飯,就餐者用的是自己的錢。雖然飯菜的價格不高,但多數人並沒有浪費。林區機關事務管理局負責人也坦言,仍有少部分人剩飯剩菜,節約光榮、浪費可恥,政府機關應進一步帶好頭。

餐館酒店

武昌簡朴寨餐廳

點菜數比人數少一個

記者 胡弦 實習生 吳瓊

7日中午,記者來到武昌臨江大道一家簡朴寨餐廳暗訪。正值用餐高峰,記者發現,大部分食客點菜都比較節儉,實在吃不完的菜肴,也多會打包帶走。

王先生和親戚朋友一行11人聚會,王先生負責點菜。小炒牛肉、玉米排骨、胖頭魚……點到9個菜、1份主食時,朋友紛紛說,夠了夠了,多了也吃不完。“我們一般出來吃飯,人多的話,菜總比人少一個。”王先生說。

一名服務員說,一般會根據人數定菜的數量,不會推薦客人點太多菜,有時兩位客人點到4個菜時,她們一般都會勸阻。

張女士帶著父母出來吃飯,一家三口點了清蒸鱸魚、豆腐丸子等4菜1湯。“周末想帶著爸媽吃點好的,不舍得點少了菜。”張女士說。父母都吃得很開心,最后菜還是剩了一半。張女士要來打包盒,將所有菜肴打包帶走。“下午熱一下也能吃,倒掉就太可惜了。”張女士的母親說。

一位市民說,現在人們消費越來越理性,外出請朋友吃飯,都是私人掏錢,不會為了講面子而鋪張浪費,最好是大家都吃飽又不過剩。

負責餐廳清潔的祁阿姨說,現在,客人很多選擇打包,剩菜剩飯比以前要少,倒掉的基本是湯湯水水。不過,該餐廳大堂經理表示,散席客人大多不舍得浪費,但有時婚宴或者大型宴請時,仍然存在浪費的情況。

光谷艷陽天酒家

打包就送一條武昌魚

記者 胡弦 實習生 吳瓊

“打包就有優惠,這還是第一回碰到。”昨日中午,武漢市民甘先生和妻子在艷陽天酒家旅店光谷店吃飯,正在打包剩下的菜肴時,服務員送來一張優惠券,下次他們來吃飯時,可贈送一條武昌魚。

記者看到,甘先生夫婦點了3個菜,魚和牛肉都沒吃完。“這兩個菜蠻好,下午熱一下就能吃,也省了不少事。”甘先生十分仔細地將湯汁都倒進打包盒。甘先生說,無論有沒有優惠,吃飯都不應浪費。“我自己平時在外吃飯都會控制菜的數量,吃不完就打包回家。”

服務員小汪正在給一桌客人買單,她看到山藥和土豆絲兩個菜都剩了很多。“要不要打包剩菜?我們有優惠的。”小汪委婉地提醒客人。客人一聽,當即要來兩個打包盒。小汪說,在請客吃飯時,有的客人會為了面子多點幾個菜,極少數客人甚至會明顯超標。

在3樓包房,記者跟隨一名服務員收菜。兩大桌客人剩下的菜收拾完,隻裝了一個方形泔水盒的一半。這名服務員說,多數收上來的剩菜以菜汁為主,還有一些吃不了的辣椒。臨近畢業季,有時學生來聚餐會有些剩菜。

背景

節儉養德全民節約行動

中宣部、國家發改委上月發出開展節儉養德全民節約行動的通知,要求緊緊圍繞社會主義核心價值觀的培育踐行,在全社會營造厲行節約、拒絕浪費的濃厚氛圍。《通知》強調,要大力宣傳節儉節約的先進典型,曝光鋪張浪費的典型案例,強化節約光榮、浪費可恥的導向。要注重結合融入,廣泛開展節約主題的群眾性教育實踐活動。要把節儉節約意識融入學校教育,在大中小學開展“文明餐桌”等主題實踐活動。各地各有關部門要把節儉養德全民節約行動擺在重要位置,精心組織、密切配合、各展所長,形成規模、形成聲勢。要把群眾發動起來,讓群眾參與進來,使群眾成為全民節約行動的主角。 (據新華社電)

教育部要求學校厲行節約

昨日,省教育廳轉發教育部文件,要求各級各類學校厲行節約,反對食品浪費,並以此作為弘揚優秀傳統文化、踐行社會主義核心價值觀、深化“三愛”“三節”教育的重要內容。

教育部要求學校加強食堂管理,細化食品採購、儲存、加工等環節制度措施,最大限度減少損失浪費。認真對剩余飯菜作分析研究,及時調整菜品,提高菜品口味,調整食品分量,條件具備的應實行點餐計量收費。實施動態管理,做到按用餐人數做餐、配餐。定期發布泔水量等食品浪費信息,引導師生參與和關注食堂節約。另外還要將厲行節約、反對浪費表現,作為師生評獎評優的重要參考。

(記者 龔雪 特約記者 梁煒)

| 相關專題 |

| · 地方要聞 |