李東東

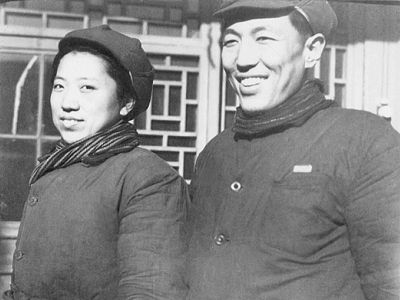

1948年秋冬,“一肩行李下太行”,父母准備隨中央“進京趕考”。資料圖片

1952年夏,作者家的第一張全家福。 資料圖片

2000年夏,作者到北京醫院看望父親。 資料圖片

父親在抗戰的烽火中離開家庭投身革命。“一聲炮響上太行”,“小家”讓位給了國家。2006年后每年3月3日,全家人到八寶山祭拜父親,老母親對兒女說:“爸爸在時總說,你們盡忠就是盡孝,人要有精神,有家國情懷,有點兒大義千秋的襟懷氣度。”

每年的3月3日,我的心情都比較復雜。這一天,既是我履行政協委員神聖職責的日子,也是全家人到八寶山看望父親的日子。“有國才有家”,“為國盡忠就是最大的盡孝”,這是父親對我的終生影響。年過九旬的老母親對兒女說:“爸爸在時總說,你們盡忠就是盡孝,人要有精神,有家國情懷,有點兒大義千秋的襟懷氣度。”

我的父親李庄、母親趙培藍,抗戰時期相識在太行山。戰爭年代,太行山革命根據地條件雖然艱苦,但父親意氣昂揚,風華正茂。不少老同志在回憶父親時都會這樣描繪:當年的李庄,身材高大,文質彬彬,從容不迫,平易謙和,抗戰初期因發表了不少抗日將領訪問記而“聲名鵲起”。

母親至今仍記得初識父親時的情景。那是1945年,“整風”結束后的一次文藝演出,台上一高一矮兩個人在表演,母親問她在太行聯中的同學:這兩人是誰?同學答:高個子是鼎鼎大名的李庄,矮個子是歸國華僑杜展潮,都是新華日報記者。從那時起,父親高高的身影就留在了母親心中。

1937年盧溝橋事變爆發,19歲的父親和所有不當亡國奴的青年一樣,離開家鄉,尋找抗日救國的道路。1938年在太行山參加革命后,他先后在《民族革命》(半月刊)、《勝利報》、《晉冀魯豫日報》、《新華日報》(華北版、太行版)、晉冀魯豫《人民日報》、華北《人民日報》工作。

中共中央從陝北轉戰到西柏坡后,決定恢復黨中央機關報(1947年中央撤離延安時,中央機關報《解放日報》即予停刊),因此將華北《人民日報》升格改組為中央機關報。父親由華北《人民日報》編委進入組建班子,成為《人民日報》創始人之一。

新中國成立后,父親歷任人民日報社總編室主任、編委、副總編輯、總編輯。抗日戰爭、解放戰爭特別是抗美援朝期間,他採寫了大量被廣為傳誦的戰地通訊,如《為七百萬人民請命》《被人們歡呼“萬歲”的部隊》《復仇的火焰》《漢江南岸的日日夜夜》等等。

其中,《為七百萬人民請命》刊登於1946年5月15日晉冀魯豫《人民日報》創刊號一版,受到時任晉冀魯豫中央局書記、晉冀魯豫野戰軍政委鄧小平同志的表揚。后來,父親第一批進入北平參加軍事接管工作,接著採訪中國人民政治協商會議第一屆全體會議,一天一篇通訊,發表了《中國人從此站立起來了》等系列報道,忠實記錄了新中國的誕生。

父親在抗戰的烽火中離開家庭投身革命。“一聲炮響上太行”,“小家”讓位給了國家。從1938年到1949年北平和平解放,他給在老家徐水的父母隻寫過一封僅有一句暗語、沒有地址的信:“我處生意興隆,體健。戎庄。”十余年間,他和家人不通音訊,彼此生死不明。

直到1949年初的一天,北平的報紙上登出范長江接管國民黨《華北日報》、李庄接管國民黨中央社北平分社的消息,我的叔叔們抱著“去看看這個李庄是不是我們的大哥”的想法,找到了報社駐地,先后參加革命的一家人這才團圓。

剛剛從戰爭走入和平,父親又從和平走向戰爭——抗美援朝。戰爭初期,他受命擔任中、英、法三國記者國際採訪團的領隊,在美軍仁川登陸前就進入朝鮮,多次出入漢城,深入到朝鮮半島南部採訪,是中國新聞工作者抗美援朝赴戰地採訪的第一人。

從朝鮮回國后,父親根據組織安排,長期值夜班、編報紙。除了20世紀50年代末被派到蘇聯工作的幾年外,他不論當部門主任,當副總編輯,還是當總編輯,都在值夜班,一干就是二十余年。

1966年春,“文革”還沒正式開始,父親時任人民日報社副總編輯兼總編室主任,照舊值著他那常年的夜班。在奉命刪節轉載為“文革”造勢的《解放軍報》社論《千萬不要忘記階級斗爭》時,做了一些文字上的改動,引起了上面的震怒,報社被責令做出深刻檢查和處理。父親也被停止了副總編輯的工作,開始做起了永遠通不過的檢查,成為“文革”頭一批犧牲者之一。

人民日報社的運動形式不像其他一些單位那樣殘酷,我們一家沒有悲慘到家破人亡的地步,但卻實實在在地“四分五裂”了——我姐姐去了內蒙古插隊,我哥哥去了雲南插隊,我去了陝北插隊。當我們的父母都在北京時,這個家是“四分”,若父母中一個人去了干校,這個家便“五裂”了。

1976年,“文革”進入第十個年頭,父親仍在經受著他參加革命以來鮮有的痛苦。父親的一生,為人正直、厚道、持重。對組織,他忠心耿耿,矢志不渝﹔對同志、對戰友,他誠心實意,友善相待。戰爭年代,他一直在根據地,沒有經歷白區工作的壓抑或被捕入獄的磨難﹔和平時期,新中國成立之初的幾次政治運動,他也沒有被錯誤批判。加入革命隊伍以來,他心情最壓抑的時期,應該是在這十年浩劫期間吧!

1月8日,周恩來總理與世長辭,政治形勢再次微妙起來。當時,我經歷了延安種地、內蒙古放羊之后,穿上了綠軍裝,正在解放軍鐵道兵學院當兵。大事當頭,部隊領導希望掌握盡可能多的信息,於是派我去北京出差,讓我通過家庭交往的渠道,了解一些“政治動向”。於是,我得以在北京度過了終生難忘的一周。

1月15日,十裡長街送總理。告別父母回部隊的前夜,父親、母親和我,關起屋門,坐在床上,披著被子,徹夜長談。從我的跌宕起伏的青年時代——黨和國家多事之秋的十年,說到他們的波瀾壯闊的青年時代——中華民族生死存亡的十年,再說到見証他們青春年華的革命根據地——太行山。

長夜漫漫,我們禁不住一同唱起了《在太行山上》,慷慨,悲壯——

紅日照遍了東方,

自由之神在縱情歌唱。

看吧!

千山萬壑,銅壁鐵牆,

抗日的烽火燃燒在太行山上,

……

就這樣,父母帶著兒女,在特殊時刻,以特殊方式,回顧了自己走過的崢嶸歲月,傾訴了對黨和國家前途命運的擔憂,表達了對革命事業忠貞不渝的感情。

2006年3月15日,在父親的遺體告別儀式上,我們沒有用通常的哀樂,八寶山大禮堂一遍又一遍地回響著《在太行山上》,吊唁的人們忍不住淚下沾襟,而母親與我們兄弟姐妹,更深知《在太行山上》對父親的意義,對我們這個家庭的意義。

因為任職的關系,20世紀90年代和本世紀初,我兩度離開北京。隨著職務的變動,肩上的擔子越來越重,可是在父母身邊盡孝的時間卻越來越少。忠孝不能兩全,為國盡忠和事親盡孝,常常在我心中糾結。可父親對女兒從沒有過一句埋怨,不論是頭腦清晰還是語句含混,他的思想、他的表達永遠是——好好工作,回家。晚年的父親肯定希望小女兒常在跟前,可他關於回家的前提是,先得干好工作!

1994年的元宵之夜,恰逢我去張家界赴任。進入市區,黑黝黝的山城有些陌生,煙花爆竹此起彼伏,霎時間,革命志士熊亨瀚的一首詩在我胸中涌動——大地春如海,男兒國是家。龍燈花鼓夜,長劍走天涯。我喜愛這首詩,后來我曾在寫文章時向父親提起,他也贊賞這首詩。我想,這就是我們血脈傳承的信念:“國是家”!

“李庄的一生就干了一件事。”這件事就是辦報。20歲就走上新聞工作道路且終生奉獻於此的父親,從來沒有教過我如何辦報,但他卻用一輩子的時光,用無聲的語言,教給了我如何做人做事,做一個正直的人、一個有知識的人。

我在兄弟姐妹中離家最早,與父親相處也最少。20歲就走上新聞工作道路且終生奉獻於此的父親,從來沒有教過我如何辦報,但他卻用一輩子的時光,用無聲的語言,教給了我如何做人做事,做一個正直的人、一個有知識的人。

2014年1月1日,是中國人民解放軍鐵道兵兵改工30周年紀念日,應戰友之邀,我寫了《鐵道兵賦》,發表於《經濟日報》《解放軍報》和《中國鐵道建筑報》,后者,就是當年的《鐵道兵報》。

我的手頭,無意間珍藏了父親在十年浩劫身處逆境的日子裡寫給我的一些信。那時,他在北京,我在石家庄。父親還沒有“解放”,我們家還在落難。所幸,我在部隊得到了組織上和大多數同志的關懷與愛護。由於我在政治部宣傳處工作,抄抄寫寫是常事,偶爾還會寫個小稿子。

當年,要完成查找資料特別是翻譯古文、古詩詞的任務是挺不容易的,因為經過“文革”初期“破四舊”,燒書、毀書,非常缺少權威的工具書。故而,我先后寫過不少信向父親求助,父親則耐心地回答著我關於哲學、文學、黨史、軍史等方面的問題。

這裡,我把其中的一封信全文照錄——

東東,你好!

你等這封信,可能等急了吧!最近時間較緊,工作、學習,難得找出一個比較完整的時間,一氣寫封較長的信。

你整理的那篇稿子,媽媽十四日拿回來,我看了兩遍,增減了一二十個字,第二天就寄給鐵道兵報社了。改動處,大抵是一些不合適的、同“身份”不稱的提法。如“認真糾正我軍作風某些不正之處”,“我軍”二字不妥。“我軍”不能隨意用,那不等於代表整個解放軍了嗎?這種地方本來容易處理,把“我軍”改成“我們”,就成了參加座談會的同志的自稱,符合身份和地位。這是一些具體問題,提一提,以后注意就是了。

總的印象,此稿寫得清通,邏輯也還嚴密,利用現成材料搞成這個樣子,是不容易的。當然,如果嚴格要求,應該說,它比較不深、不細,而這顯然受了素材的限制。一般來說,在多數情況下,利用現成材料寫成這樣的新聞——消息,是難以寫得很深、很細的。這個稿子,如果加上一些內容,可能好些。如,鐵道兵有些什麼不同於其他兵種的特點?我不了解你們部隊的情況,據我極為粗淺的設想,鐵道兵到的地方,常常是最偏僻、最艱苦、最落后(從經濟發展水平和文化來說),甚至人跡罕至的地方。因此,也就是最需要群眾支援、看到群眾感覺最親的地方。在和平時期,鐵道兵學全國人民,同其他兵種學全國人民,除了共性之外,在這些方面就會產生個性。即使不能寫出新的思想,也能寫出新的際遇,以豐富、加深人們共知的思想。但這就需要深入、細致的採訪,單靠成文材料是不行的。

趙朴初同志有一首五古,悼念陳毅同志。我覺得不如他那首著名的《某公三哭》那樣工整、講究,但感情深摯,氣魄頗大,值得一讀。特抄給你,並加上一些解釋。

功勛蓋世間,直聲滿天下。

剛腸忌鬼蜮,迅雷發叱咤。

賴有堯日護,差免跖斧伐。

眾望方喁喁,何期大木拔。

豈徒知己感,百年一夕話。

慟哭非為私,風雨黯華夏。

功勛蓋世間,

直聲滿天下。

剛腸忌鬼蜮,——上兩句易懂,這句要解釋兩句。蜮,古代相傳一種能含沙射人的惡獸。鬼蜮,一般指用心險惡的小人。意思說他的胸懷剛烈坦蕩,不怕各種小丑的陷害。

迅雷發叱咤。——他代表我們黨和國家對全世界的發言,如迅雷光電,叱咤風雲。

賴有堯日護,——堯,指偉大領袖。主席《送瘟神》七律,有“六億神州盡舜堯”句。日,光輝。這句說,由於有偉大領袖毛主席和毛澤東思想的維護。

差免跖斧伐。——跖,即盜跖。相傳為黃帝時大盜。春秋時,魯國柳下惠之弟“驅人牛馬,取人婦女,侵暴諸侯,橫行天下”,壞得很,時人因隱其名,以盜跖呼之。這裡指林彪。斧,古刑具。這句說,幾乎被林彪害了。接上句,由於有主席的維護,才沒有被林彪所害。

眾望方喁喁,——喁喁,眾人向慕意。這句說,大家正在希望、推戴你為黨、為人民工作的時候。

何期大木拔。——大木,棟梁。這句說,哪想到棟梁折(拔)了。

豈徒知己感,——這句說,我悼念你並非只是由於是“知己”。

百年一夕話。——這句說,你對我的教誨,百年不會忘記。

慟哭非為私,——這句說,不只是我慟哭您。

風雨黯華夏。——這句說,舉國同悲呀!

上述解釋,不一定全對,你可想想看!

陳毅同志逝世太早了。能再為黨、為人民工作十年、二十年,會多作出多大貢獻!但逝世得也算得其時了,早兩年,有些事情就不一定立即那麼清楚。由此想到古人的一首七絕:“周公恐懼流言日,王莽謙恭未篡時。向使當初身便死,一生真偽復誰知。”這首詩的意思說,周公,本是好人,他在輔佐周成王時,有人造謠他要篡位。王莽,是個壞人,他在篡漢前,有吐哺之名,號稱謙恭下士。吐哺,你不一定懂得。哺是含在口中的食物。世稱周公謙恭待士,有人去找他,他來不及把口中的食物嚼碎咽下,而是匆匆忙忙地吐出來,接待客人。曹操名句“周公吐哺,天下歸心”,即指此。全詩說,如果周公在人們懷疑他篡位時死了,王莽在人們以為他謙恭下士時死了,他們好壞的真相就會被掩蓋起來,永遠搞不清楚了。但那是在古代,在過去。我們生在毛澤東思想的偉大時代,陳毅同志好,林彪壞,會很快搞清楚的。

此信拉拉雜雜,兩次寫完,加上查書,用了三小時左右,還不完全知道把這兩首詩說清、說對了沒有。我們在一切方面都要好好地學習偉大領袖毛主席,詩詞方面也不例外。詩宗李(白)、杜(甫),詞數蘇(軾)、辛(棄疾)。“大江東去”,氣魄是夠大的,同主席《詠雪》比,不能望其項背了。有時間,你應該好好學習主席的詩詞,最高的政治性、最好的藝術性的最好的統一。

家裡一切都好,勿念。媽媽開計劃會議還沒完,大約要拖到春節前夕。

匆匆,祝你刻苦學習馬列主義、毛澤東思想,刻苦學習歷史,刻苦學習現狀。這三項,是主席在延安整風時號召的。

爸爸

二十五日

信的前面談到了改稿子,篇幅雖小,但對我的意義卻很重大,因為那是我這個小兵領受的第一次新聞寫作任務,是我第一次向報刊投稿。這是我的第一篇新聞作品,也是父親唯一給我修改過的稿件。

母親這樣評價自己的丈夫:“李庄的一生就干了一件事。”這件事就是辦報。從抗日戰爭到抗美援朝,父親採寫的大量新聞作品,至今還有不少被當作新聞寫作的范文﹔他為新聞、通訊配發的言論,他為記者編輯修改的標題、文章,至今還為當事者津津樂道﹔他擔著重大責任拍板刊發的重要文章,至今還對社會產生著積極影響﹔他關於辦報、做人的許多名言,至今還在新老報人間流傳。

1949年進城后,有個解放戰爭時期在北平讀大學的地下黨員問他:“你們沒有念過多少書,是怎樣成長起來的?”父親幽默地回答:“主要是因為沒有表。”他進而解釋說:“在根據地,沒有表,不知道上下班時間,一覺醒來就是工作、學習,學習、工作,吹哨吃飯。除了睡眠,日日如此。”

父親也和人民日報社的晚輩說過自己剛進北京城時是如何“惡補”文化的:與同輩的兩位同事相約學習馬列著作,每天至少讀兩個小時。他們仨都值夜班,一般都是凌晨5點下班,有時更遲,回到家裡再讀兩小時書,睡覺時已是上午。

父親在人民日報社擁有“大好人”的名聲,那是他幾十年用正直、善良、以誠待人贏得的。稿件評上獎、受到表揚,他隱居幕后﹔而當某些報道受到批評、遇到麻煩,他則毫不猶豫地站出來,把責任承擔下來。

“反右”時,人民日報社幾乎所有部門,連印刷廠,都打出了“右派分子”,而父親領導的經濟報道部門卻一個也沒有,他在自己的權力范圍內最大程度地保護了同志。“文革”中,父親第一個被“打倒”,挨過批斗,受過侮辱,但決不誣陷他人,不做違心的檢查,熬過了11年歲月才獲得“解放”。

家風無言,卻可以奠定一個人一生尊崇並延續的做人做事的基本原則。父母沒有用說教教過兒女做人做事的道理和方式,而是用自己一生的所作所為,做了兒女最好的教科書。

父親走過的家國之路,波瀾壯闊,大起大落。母親始終以同樣的從容,和父親肩並肩,拉著兒女的手,堅守著同樣的家國情懷。父親擔任領導職務,一向謹言慎行,但1966年春,仍未能幸免,成為“文革”還沒正式開始就被最早打倒的一批,而母親選擇了堅定地同父親站在一起。

當時,我們家裡就像什麼事都沒發生一樣,母親仍如往常,照顧三個孩子的起居,過問我們的學習,擔心著紅衛兵運動中兒女的安全。

混亂的年月裡,大字報滿天飛,不光是對“走資派”,造反派對一般干部也亂寫亂貼。我母親卻從來沒被貼過一張大字報。

和父親一樣,母親也是忠誠於黨的新聞事業的新聞工作者。雖不像父親那麼輝煌,但她嚴謹認真、從容淡定,幾十年來,承托著工作與家庭中的一副副重擔。

母親出生於山西左權的四代中醫世家,家教甚嚴,女孩子讀書,也算早的,但十幾歲時戰爭來了,日本侵略者使她失去了學習環境。后來參加了革命,與父親相識相戀。

母親非常遺憾沒能在年輕時接受良好的教育,因此她從不放棄任何學習機會。1955年,中國人民大學創辦新聞系,她成為第一批考上人大新聞系的學生,好像是年齡最大的或最大的之一,已是三個孩子的母親。

我們小時候,從幼兒園、小學到中學,所有的家長會都是母親參加,所有的寒暑假作業也都是母親挨天檢查,因為父親工作太忙,實在顧不了家。姐姐和我在“育英”上學,學習好,總受表揚,母親每次參加家長會,都感到臉上有光。

我們在育英小學的六年裡,12個寒暑假,母親從不認為那是孩子們應該縱情玩樂的時間。她總是隨著我們年齡的增長,買來古今中外各種不同的書籍,一句一句教兒女背唐詩宋詞,培養我們良好的閱讀習慣。母親對自己和子女在學習上的嚴格要求,深深影響著后代,而除了學習方面,母親嚴謹的家教、做事情要麼不做、做就做好的要求,也成為我深懷理想主義、做事追求完美的根源。

很小的時候,我們姊妹就被教育:女孩子坐要怎麼坐,站要怎麼站,笑要怎麼笑﹔吃飯時不能出聲,包括吃面條不能吸溜﹔與人談話時要誠懇專注地看著對方的眼睛,不能打斷對方講話﹔無論打電話還是接電話,通話結束時都要后放下電話,等等。

20世紀五六十年代,有電話的家庭不多,打電話也多為大人的公務,我們小孩子被教育要有禮貌,接電話時后放電話。這個習慣影響了我大半生,直到現在,無論是與上級、同級、部下,還是兒子兒媳或他們的同學這些小年輕通電話,我都是后放電話。

母親非常注重鍛煉我們的生活技能,釘扣子、補衣服、縫棉被、織毛衣……這些活兒我都會做,自認做得還不錯﹔但姐姐做得比我好——這是母親的評價。雖然后來由於工作繁忙,這些技能的使用頻率不高,但直至今天,隻要做,仍能做得像模像樣。

家風無言,卻可以奠定一個人一生尊崇並延續的做人做事的基本原則。父母沒有用說教教過兒女做人做事的道理和方式,而是用自己一生的所作所為,做了兒女最好的教科書。

我覺得自己的人生是父輩人生的一種繼承,我希望下一代也能這樣做。為此,我在兒子“三十而立”時寫給他的信中說道:“你爺爺和姥爺經歷了戰爭與和平,度過了波瀾壯闊、激情燃燒的歲月。他們忠誠、執著、敬業、奉獻﹔為黨的事業和百姓福祉,他們做好了人,做好了文,做好了事,做好了官。就算‘君子之澤,五世而斬’是社會發展規律,我們也不能做不肖子孫,我們總得使自己的人生充實而有意義,對得起歷史,對得起社會,對得起親人。”

五年了,我始終不能忘懷北京青年報記者一篇寫我們父女的文章,不能忘懷那令人感動的結尾——

中國有一個成語,叫“薪盡火傳”,出自庄子的《養生主》,本為譬喻人的形體有盡而精神不滅。古代高僧圓寂后,弟子們要在師父靈前點一盞長明燈,以示靈魂不滅、衣缽相傳。李庄是共產黨人,安放在八寶山革命公墓骨灰堂的骨灰盒前沒有燈,這燈,長明在他子孫后代的心中。

完稿於2014年2月14日,甲午元宵節

(作者為第十一屆、十二屆全國政協委員,原新聞出版總署副署長,中國新聞文化促進會會長,中國報業協會副會長)

| 相關專題 |

| · 熱點·視點·觀點 |