趙楊 金強

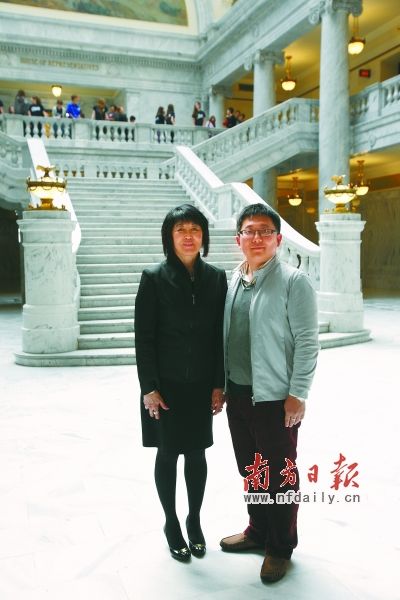

猶他州多元文化事務部部長受州長委托接受採訪。

格登市郊野的中國拱門,這裡曾經是鐵路華工的營地。

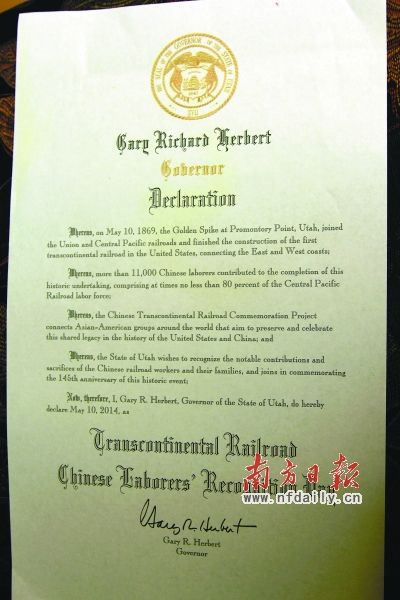

猶他州州長簽署的跨州鐵路華工紀念日文件。

■編者按

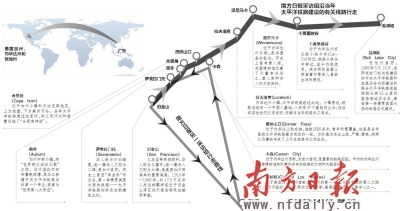

2014年是美國首條跨州鐵路通車145周年。1864年起,超過1.2萬中國勞工遠赴美國修建跨州鐵路中的中央太平洋路段。他們大多來自從廣東當時的四邑一帶,在鐵路建設過程中如道釘般踏實而卑微,卻為美國及中國僑鄉發展作出巨大貢獻。長期以來,尤其是受美國“排華法案”的影響,鐵路華工的事跡受到忽視,因此被稱為“沉默的道釘”。

2012年,廣東省委、省政府組織修編首部《廣東華僑史》,當年以粵籍鄉親為主的美國鐵路華工歷史被列為其中的重要部分。

在華工參建美國中央太平洋鐵路150年之際,南方日報採訪組沿著當年有關鐵路建設的線路行走,從江門僑鄉到美國,再尋“沉默的道釘”,還原鐵路華工的奮斗史。即日起,本報將推出“再尋沉默的道釘”系列報道,敬請垂注。

“我也是亞裔美國人,我為華工對美國作出的歷史貢獻感到驕傲。州長剛剛宣布2014年5月10日為跨州鐵路華工紀念日。而州多元文化事務部將推動把鐵路華工貢獻更多地寫入美國歷史教科書,讓更多的美國人記住華人的歷史與功績。”受美國猶他州州長的委托,該州多元文化事務部部長克勞迪婭·H. 中野,於美國時間5月9日接受南方日報記者專訪。她還認為,華人無論在過去參與修建太平洋鐵路還是現在參與猶他州的建設,都發揮了關鍵作用。

華人成功源於和鐵路華工同樣的精神

南方日報:我們注意到,猶他州曾在2007年發行了25美分紀念硬幣,硬幣的背面刻有中央太平洋鐵路和聯合太平洋鐵路合龍的圖案。為什麼選擇這幅圖作為背景?

中野女士:從1997年開始,美國政府允許各州發行25美分的紀念硬幣,希望每個州借此機會,讓年輕一代了解各州的人文歷史。猶他州選擇兩個鐵路交會的圖案作為硬幣背景意義非常明確,這條鐵路的交會意味著第一條跨越美國大陸的鐵路建成,這是人類歷史的一個進步標志。而交會點就在猶他州,這是我們的驕傲,值得讓子孫都知道這一個光榮的歷史。所以,時任州長7年前就是否選擇鐵路合龍主題作為25美分的背面圖案向公眾征求意見時,絕大多數人同意這一提議。

南方日報:您怎樣評價華工在修筑這條鐵路中作出的貢獻?

中野女士:那絕對是起到非常關鍵的作用。可以說沒有華工的智慧與勤勞,這條鐵路就不會那麼快貫通。很多資料顯示,當年的華工用雙手以及非常簡單的工具向花崗岩、雪山發起挑戰,經歷了嚴寒天氣與荒漠地帶的考驗。他們不僅付出了辛勞,有的人甚至付出了生命。

當然,我們也知道,這段歷史曾經塵封了百余年,華人在排華運動中受到過不公正的待遇,這是非常不正確、不公平的。我們的州長剛剛宣布2014年5月10日為跨州鐵路華工紀念日。從1869年這條鐵路竣工至今,經過了145年,我們對華工的貢獻終於有了統一的認可,這是歷史的進步。

紀念首條橫貫美洲的鐵路是一個機會,讓我們記住華人勞工的勇氣和堅毅的精神。現在華人社區在各領域所取得的成功,也源自和當年鐵路華工一樣的精神:智慧勤勞,敢於挑戰,持之以恆。這種精神遺產給華人社區帶來的影響是無法衡量的。

南方日報:我們在採訪中發現,現在很多華人對於自己祖先為何漂洋過海到美國,以及他們在美國的故事並不了解,鐵路華工的后裔也非常難尋覓。您怎麼看這個問題?您認為應該如何傳承美國華人的歷史與文化?

中野女士:這的確是一個難題,鐵路華工沒有口口相傳地告訴后代自己的歷史。當然,傳承一種文化和一段歷史也不能完全依靠口述,還需要歷史研究以及書籍的教育與推廣。

至於如何傳承,我認為,首先廣大的華人要樹立起一種意識,那就是要向你的孩子告知你所經歷的故事,以及你所了解的美國華人歷史、文化。其次,要鼓勵華人以及廣大的研究人員著書立傳,記述美國華人的歷史與文化。最后,政府多元文化事務部也將努力,推動把華工貢獻多些寫入美國歷史教科書,讓更多的美國人記住華人的歷史與功績。因為,實事求是地講,華人和亞裔人群的歷史、文化和對美國的貢獻,迄今很少出現在美國學生的歷史教科書中。這一方面不利於華人文化的傳承﹔另一方面,也不利於整個美國各族群、文化之間的相互融合、理解。我們將致力於改變這樣的現狀。

紀念鐵路華工有助於增進兩國親近感

南方日報:當前中美兩國正在致力於構筑新型大國關系,您認為,對華工修筑美國太平洋鐵路的歷史進行挖掘與宣傳,是否有助於增進兩國人民之間的友誼,推動兩國關系發展?

中野女士:當然。來自中國的勞工為美國修筑了一條貫通全美的鐵路,推進了現代美國的崛起,這是多麼重要的歷史紐帶。讓中國人、美國人都了解這段歷史,紀念這些先人,會讓中美兩國之間增加親近感。我想,這也是你們來到這裡採訪的重要意義之一。希望你們能夠成為這段歷史最有效的挖掘者和傳播者。這也是一個非常重要的歷史功績。

南方日報:您曾到過這些鐵路華工的祖籍廣東嗎?

中野女士:非常遺憾,我曾經到過香港,但是沒有去過廣東。我知道那裡現在是非常現代化的地方。當年鐵路華工展現出的智慧、勤勞、隱忍,應該也是當地人的集體特征。我有機會真想去廣東看看。

■現場直擊

為先人補領遲到的榮譽

美國首條跨州鐵路“竣工145周年紀念活動”在合龍地舉行,主辦方邀華人優先合影,彌補百多年前的遺憾

美國時間5月10日,“63屆金釘節·美國首條跨州鐵路竣工145周年紀念活動”在美國猶他州奧格登市普魯蒙托裡角的金色道釘國家歷史博物館舉行。

1869年5月10日12時20分許,始自加州薩克拉門托從西向東建設的中央太平洋鐵路與始自奧馬哈從東向西建設的聯合太平洋鐵路在這個地點合龍,標志著首條橫貫美國大陸的鐵路正式竣工。從此,從美國東海岸到西海岸的通行時間由半年縮短至1周。

如今,在同樣的鐘點與地點,連接這條鐵路的最后一個道釘——“金色道釘”再次被釘進枕木。隨后,兩輛火車頭搖起金黃色的車鈴,轟鳴著相向而行。千余名見証這段“歷史重演”儀式的觀眾歡呼雀躍。

這其中,首次有約300位華人代表出席。在145年前,中央太平洋鐵路修建隊伍中的華工佔了85%。但遺憾的是,他們沒有一人參加慶典的合影。如今,他們的子孫及其他華人首先被邀請在儀式上與火車合影,驕傲地為先人們補領遲到的榮譽。來自華工家鄉的廣東省僑辦和媒體代表首次出席這一典禮,見証這個重要的時刻。

鐵路華工后代參加慶典

在猶他州美華協會的組織下,近200位華人前往普魯蒙托裡角,另有約百余人自發前往。美華協會前會長陳小漣告訴記者,這是多年來華人參加“金釘節”人數最多的一次。他們中既有89歲老華僑,也有僅6歲的小朋友,更多是四五十歲的中堅力量,來共同追尋先人的歷史。

早上7時,華裔女士Fay Hong Andrus(音:飛虹·安德勒斯)早早地來到鹽湖城市政廣場集合。她從父親口中得知,曾曾祖父原籍廣東台山,曾經參加修建這條鐵路。關於華工參與修建這條鐵路的故事,她過去只是從書本和小說中得知。她終於第一次來到紀念活動的現場,希望有助於她觸摸到那段鮮為人知的歷史。

上午9時過后,金色道釘國家歷史博物館的裡裡外外已經是人潮涌動。

79歲的余黃鏗娟告訴記者,她的爺爺是廣東台山縣下坪村人,被招工至美國做鐵路華工。父親告訴她,爺爺當年的工作非常危險,要挑戰暴風雪,還要坐著竹籃被吊至半山腰來施工。她說:“我必須要參加這個紀念活動,因為我為爺爺感到自豪,要把這段歷史告訴給我的后人。”

祖籍廣東的華人甄富旋並不是鐵路華工后裔,卻已經多次來參加“金釘節”。他說:“我與年輕華人一同來追念先輩的事跡及中華文化。”

各族裔向鐵路華工致敬

除了華人,其他族裔的數百名市民也隆重地前來出席紀念活動。84歲的Jean(金)在女兒、女婿以及外孫女的陪同下,坐著輪椅前來參加紀念活動。他說,他從小就知道這條“偉大”的鐵路,也知道很多中國人為了這條鐵路付出了生命,值得人們敬仰。

6個月大的Harrison(哈裡森)可能是活動中年齡最小的參與者。父親Josh(喬希)說,自己還是學生時就從歷史課堂上了解到華工對這條鐵路作出的貢獻,所以一直非常佩服華人的智慧與勤勞,以后會向孩子講述這段歷史。

據歷史記載,1869年5月10日的合龍儀式上,8位華人鋪就了最后一條鐵軌,但是他們並沒有出現在鐵路合龍儀式的照片上。

而2014年的同日上午9時20分左右,中央太平洋鐵路公司的“朱庇特”號和聯合太平洋鐵路公司的“119”號,鳴著響笛和清脆的銅鈴聲,向天空噴著白色的蒸汽與黑色煤煙,先后開至合龍處的兩側。

以藍天白雲、火車相對交會為背景,興奮的人群進行合影。與145年前無一華人參與合影不同,如今的組織者邀請華人們捷足先登,以體現對鐵路華工貢獻的尊重,彌補歷史上的遺憾。

9時30分,金色道釘委員會以及聯合太平洋鐵路公司代表先后上台發言。在雷動的掌聲后,金色道釘國家歷史博物館的代表說:“佔鐵路修筑人員85%的華工,對於這條鐵路的建設作出了卓越的貢獻,我們要向他們致以崇高的敬意!”

飛虹女士向我們表示:“聽到這樣的發言和歡呼后,我更加感到自豪。努力地去尋找先人及鐵路華工的故事,這將是我們重要的使命。”

猶他州設跨州鐵路華工紀念日

猶他州宣布2014年5月10日為跨州鐵路華工表彰日,加裡·理查德·胡伯特州長為此發表了宣言。宣言如下:

1869年5月10日,金色道釘在猶他州普魯蒙托裡角點釘下,聯合太平洋鐵路和中央太平洋鐵路在此會合,標志著首條連接美國東西海岸橫貫美洲大陸的鐵路誕生。

超過12000名華工參加了中央太平洋鐵路的建設,他們佔總勞工數的85%,為這條歷史性鐵路的完工作出了巨大貢獻。

致力於保護並紀念美國和中國之間這段歷史財富的華人跨州鐵路紀念計劃,將全世界的亞洲人和美國人聯系在了一起。

猶他州政府也希望表彰中國鐵路華工和他們的家庭為這條鐵路作出的顯著貢獻與犧牲。州政府也希望加入這條鐵路竣工145周年的紀念活動。

鑒於此,現在,我,加裡·胡伯特,猶他州州長,在此宣布:2014年5月10日為跨州鐵路華工紀念日。

| 相關專題 |

| · 地方要聞 |