紅色娘子軍,讓世界讀懂了中國女性。謹以此文獻給她們生活過的土地和歲月。———題記

微紅的晨陽,在青藍色的天幕下,剛剛給大地投下第一抹光亮。

花甲之年的農民翁祚雄在車上為母親掖了掖被子,縱橫的老淚滴落下來,他哽著嗓子輕聲呼喚著:“阿婆,我接你回家了……”

這一天,老母親再也聽不見呼喚,她永遠閉上了眼睛,九曲江長河嗚咽,如泣如訴。

2014年4月19日,中國歷史上最后一位紅色娘子軍盧業香在海南瓊海去世,紅色娘子軍在世界舞台上謝幕。

中國近代百年以來,在工農紅軍的歷史上,出現了唯一成建制的完整女兵戰斗連隊———紅色娘子軍。她們中每個人都好似一部傳奇,她們一生在尋找,在迸發,在歌唱,在流淚,她們來到這世界上,用盡半個多世紀的時間似乎就為做一件事:革命。

這注定是一顆顆充滿理性與詩情、幸福與痛苦、沉默與豪放的心靈,也為此,它們的燃燒激越、悲壯。

今天,在中國的藝術舞台上,她們的故事是中國紅色革命藝術題材中不可或缺的讀本。許許多多的人在追問:這一顆顆曾經燃燒的心,為什麼有如此的光焰與力量?

為著這追尋,我們把雙腳重新踏回了她們的淚水、歡笑曾駐足過的土地上,靜靜地聆聽,最終讀懂了,原來那所有的答案就隻有兩個字:信念。

我們仿佛看到,馬鞍嶺戰斗中王運梅悲戚葬子的身影﹔娘子軍十勇士為掩護戰友而慘死在血泊中﹔馮增敏等六戰士在獄中受盡折磨堅貞不屈,還有解放后老紅軍在備受屈辱的人生歲月中的隱忍,和那對黨至死不渝的忠誠……

晚年時光裡,她們質朴清貧,忍著傷痛,自力更生,對黨無訴無求,很多娘子軍老戰士盡著為國家的責任,義務當起“紅色教員”,有的為后代操勞了半生……她們是戰士,更是女兒、是妻子、是母親。愛,讓她們的生命純淨、本色而生動。

那一份對國家、民族和人民的愛,博大深厚﹔那一份對理想、信念和事業的執著,歷久彌堅﹔那一份將生命燃成火把照亮他人的品格,至真至純!

她們就是激勵了幾代中國人的———紅色娘子軍。

我們上路吧

“年輕人的青春是寶貴的,那就把青春獻給革命!”

1964年10月,寒冬,北京天橋劇場,中央歌劇舞劇院芭蕾舞劇團領銜的芭蕾舞劇《紅色娘子軍》迎來又一場演出。

幕帘徐徐地落下,直直望著“瓊花”白淑湘,劉文韶默聲無語,陷入沉思,妻子林秀瓊握緊他的手,“又在想過去的事了嗎?”

“8年了,我忘不了她們……”揭開紅色娘子軍歷史並結識女子軍連長馮增敏那一年,劉文韶才23歲。

整整半個世紀過后的2014年3月,深圳福田上步中路通新嶺,已80歲高齡的劉文韶坐在家中翻開訂閱多年的《海南日報》:“潘先英過世”、“盧業香陷入昏迷”……報紙從老人的手中無聲地滑落,他默聲抖著手捧出了舊影集,摩挲著一張僅剩的與娘子軍合影的黑白相片,想到58年前走近一位位娘子軍,借著柴火的光聽她們講述歷史,不禁思緒飄遠,淚如雨下。

劉文韶是挖掘紅色娘子軍歷史的第一人,娘子軍報道影響了他的一生。

時光的指針撥回歷史的長河。1956年,中國人民解放軍總政治部向全軍發出開展建軍30周年征文號召,劉文韶在海南軍區政治部當宣傳干事,偶然一次,在一本瓊崖縱隊戰史的油印小冊子上,他發現了這樣一句話:“在中國工農紅軍瓊崖獨立師師部屬下有一個女兵連,全連有一百廿人。”短短30個字令他砰然觸動,從此踏上了找尋之路。

茫茫人海,顛簸輾轉,當劉文韶見到女兵連長馮增敏時,一部恢宏的歷史畫卷張開了。

騎著輛自行車在田間土埂穿梭半年多,劉文韶找到了20多位健在的女紅軍,已歸田的她們白天干繁重的農活,採訪多是在夜晚進行。生活極度艱苦、連煤油燈都舍不得用的女紅軍們,借著灶火的光,講述曾經的一幕一幕。剛硬的劉文韶為女戰士英勇革命和巨大犧牲而震驚,更心感傷痛,半年多的時間,時常在深夜想起她們,他甚至用被子蒙住頭,失聲痛哭……

20世紀20年代,受封建社會和地主階級的壓迫剝削,海南廣大農村婦女有如生存在大石壓頂下的淒惻小草,“三從四德”、“四權”等封建制度的摧殘,婦女比不上一隻豬、一頭牛。

“那時,赤赤鄉有位黎氏女孩叫妚拾,被人花光洋買去覃村當童養媳,丈夫逃壯丁死了,其父就鑿了一個木頭人當她的丈夫,不久,這不足30歲的‘貞女’含恨自盡了。”劉文韶從鄉民的口中了解到了這裡曾經悲慘的世道。

壓迫越重,反抗就越強烈,這就是中華民族的精神,是歷史前進的必然,也是瓊崖要蛻變,要進步的必然!

20年代中葉,王文明、楊善集等瓊籍革命志士分別從上海、廣州返鄉,帶回了中國共產黨“貧苦農民要翻身求解放”的革命道理,陽江鎮正是王文明的故鄉,他在這裡的廣袤鄉村豎起了革命的旗幟,點燃了農民革命的第一支火把,也掀起了婦女革命的熱潮。農村婦女們勇敢地走出了家門。

“阿姐喂!黑夜茫茫盼天光,越窮越要有志向,為了生存齊奮起,革命到底死無悔……”在陽江墟,很多人都認識王時香(后來的娘子軍連指導員),這姑娘才15歲,在當地的集市勇敢地發動當地婦女參加革命,口中就唱著這海南話編成的順口溜。

在新貢村,王時香遇到了被惡霸地主逼迫當小妾的小女孩叫妚花(娘子軍第一任連長龐瓊花),妚花不從,地主狠命地毒打她,王時香和婦聯會的同志一齊趕到,不但救出了龐瓊花,還將其他幾名弱女子救了出來,消息傳遍了樂四區。

一股強大的反封建、反壓迫的力量在這裡形成。

1927年,在中共瓊崖特委的直接領導下,樂會縣委在樂四區成立,特委辦公地就在南勛鄉革命志士馮增興家屋后的“鴨寮園”。馮增敏是馮增興的七妹妹,她真切地看到,特委同志與反動階級的殘酷形成的鮮明對比,她更加相信共產黨,而這樣一種在幼年時期形成的信仰,是支撐了馮增敏和很多娘子軍戰士在日后波折人生道路上對黨忠誠的那一把最初的薪火。

得到父母兄長支持的馮增敏,結識了總來馮家聽哥哥講授革命道理的龐學蓮、王金蘭、王運蘭、黃墩英等青年婦女,在陽江墟每年一度的“鬧軍坡”上,見到了王時香、龐有香、凌連香、王運梅等人,這些都是后來的娘子軍戰士。

“年輕人的青春是寶貴的,我們怎麼去抗爭?”一次軍坡聚會,有婦女發問。

“女人要活著,隻有挺起腰骨斗爭,才能獲得自由,為這自由,我們就把青春獻給革命!”有婦女站出來講。

“對!以青春為革命!”馮增敏幾乎和大家異口同聲地喊出。

1928年的這個夏天,時代為一群不願被命運所奴役的女人,開啟了一條通向革命的道路。那層巒疊嶂的山道,注定了她們此后一生都要在艱險中攀登。但這美好的相聚讓人感覺離打破枷鎖的夢是那樣的貼近,連九曲江也沉浸在一片朝暉之間。

……

合上了信紙,1957年,劉文韶完成了他的長篇報告文學《紅色娘子軍》。文章發表在同年8月號的《解放軍文藝》上,動情的筆墨蘸染著歷史的回聲,帶來了廣泛而深遠的社會影響。1961年,以娘子軍為原型的同名電影《紅色娘子軍》上映﹔1964年,中國芭蕾舞劇《紅色娘子軍》問世,緊隨其后,包括瓊劇、歌劇、舞劇、京劇、雕塑、油畫等在內的各種藝術形式宣傳廣泛傳播開來,從此,紅色娘子軍家喻戶曉,傳遍大江南北,娘子軍一詞成為時代女性的代名詞,永遠凝聚在人民心中。

戰爭的歲月

浴血犧牲,她們由衷懷著為革命而生的歸屬感

歲月歷久,瓊海陽江鎮江南村,馮增敏的墓碑旁長起了一人多高的茅草。

2013年8月,67歲的龐學雅領著一個17歲的少年來到墓碑前,敬上米酒和鮮花,她用布滿皺紋的手深情撫摸著墓碑,“阿媽,我帶您的曾外孫冠有來看你,他即將遠赴美國讀書,您當含笑九泉,您是愛孩子們的,我知道……”

龐學雅怨過心硬的母親,長到24歲,母親從沒陪伴她超過3個月,不會說一句“軟話”,即便是走到生命的最后。

然而,就在馮增敏為數不多的時日裡,患了嚴重胃出血和腸阻塞的她,將剛剛出生的外孫抱在懷裡,喃喃地唱著,溫柔地搖晃,讓龐學雅的心觸到了久違的柔軟,她沒有注意到,母親額頭大顆的汗珠悄悄從后脖頸滴淌下來,她不知道母親人生最后時刻的病痛有多麼地疼,戰爭“留”下的剛強,讓馮增敏對女兒隱瞞了內心的一切……

1930年4月,中共瓊崖第四次代表大會在母瑞山召開,掀起了瓊崖第二次土地革命的高潮。同年8月,中國工農紅軍第二獨立師成立。在革命文獻《關於我參加革命過程的歷史情況》一文中,馮白駒回憶:“瓊崖婦女強烈要求參加紅軍,拿槍上前線殺敵,瓊崖特委決定成立女子軍特務連。”

這是一年鳳凰花盛開的時節,張貼在蘇區各個地方的征召布告上顯眼的大字寫著“英雄的、經過考驗的樂會縣婦女們,拿起槍來,當紅軍去,和男子並肩作戰!”全縣700多名女青年踴躍參軍。

聽說要招女子軍,不滿16歲的潘先英爬山涉水10多裡報名﹔王振梅、王振花姐妹倆翻山越嶺,為報名等了5個晝夜……

1931年5月1日,枝葉婆娑的鳳凰樹梢,綻開了一朵朵熱烈的花,樂會四區赤赤鄉(今瓊海陽江鎮)內園村的操練場上,100名颯爽英姿的女子軍戰士頭戴紅五星八角帽,腳打綁帶,排著整齊的隊伍,站在會場中央。在鮮紅的黨旗和連旗下宣誓:永遠跟著黨,為黨的事業奮斗到底!

從此,女子特務連的戰旗,高高飄揚在中國工農紅軍第二獨立師的行列裡!赤赤鄉作為女子軍的誕生地永垂青史。

沙帽嶺伏擊戰、火燒文市炮樓、文魁嶺保衛戰……女子軍靠一場場戰役得名,但戰爭也讓女子軍付出了巨大犧牲。

1932年8月,國民黨部隊進攻中共瓊崖特委,為掩護領導機關和主力部隊撤退,女子軍墊后打阻擊。隊伍撤到馬鞍嶺時,敵軍尾隨而至,梁居梅帶著一個班作掩護。戰斗堅持了三晝夜,彈藥斷絕,10位女戰士與敵軍展開了殊死肉搏,全部倒在了血泊中。就在犧牲的這一晚,馮增敏帶著又一個班趕回來接應,借著朦朧的月光,看到戰士慘死在被炮彈反復轟炸的土地上,痛哭難當。

馬鞍嶺阻擊戰掩護了瓊崖特委、瓊崖蘇維埃政府機關和紅軍師部安全轉移,但女子軍邊還擊邊轉移的過程中,與大部隊走散了。

“上母瑞山,找黨!找部隊去!”女子軍堅定著這信念。

她們一路往西,森林像大海一樣望不到盡頭,肚子餓,就靠山竹子、雞蘭心等苦澀的野菜充飢﹔鞋子磨穿了,光著腳踩著荊棘﹔精疲力竭之時,她們扯著藤,一步一步地爬行……

這是瓊崖革命歲月裡的悲歌。在挺進深山、風雨嗚咽的一個夜晚,已近臨產的女戰士王運梅身子劇痛,在戰友們用山葵葉和芭蕉葉支撐成的臨時產棚裡,生下了孩子。

為逃避敵人的追擊,小嬰孩被王運梅用爛衣服和碎布包好,在產后第二天,她便摟著孩子繼續前進。

敵人封鎖下的山林裡沒吃沒喝,夜裡,王運梅抱著孩子,用芭蕉葉遮蓋在小嬰孩的身上,秋夜的冷雨讓王運梅和戰友躲藏的岩洞積滿了雨水,孩子凍死在了母親的懷裡。

馮增敏脫下軍衣包好孩子,戰友們在山石旁邊挖了個坑,把孩子埋了,小墳邊種下了一棵木棉苗。紅土地埋葬了這幼小的生命,馮增敏擦去王運梅滿臉的淚,王運梅咬著牙抬起腳步跟黨走了。女子軍最終穿越叢林,走到了母瑞山,找到了大部隊!

1932年底至1933年秋,國民黨陳漢光部隊對瓊崖革命隊伍進行“圍剿”。瓊崖特委決定化整為零,突圍出去轉入地下斗爭,女子軍兩個連都化名隱蔽於群眾之中,存在了500天的娘子軍隊伍從此解散。不幸的是,女戰士龐瓊花、馮增敏、黃墩英、王時香、龐學蓮等在隊伍解散后被捕入獄。她們在海口、廣州國民黨監獄中被關押了5年。毒刑拷打、軟硬兼施,敵人各種手段用盡,但女戰士除了承認自己的身份外,其余一個字未露,她們早已視死如歸,以昭示著女子軍的勇氣和不泯的靈魂。

……

“這就是我的阿媽……”2014年3月,當我們在瓊海嘉積鎮元亨街稅務局老宿舍再見龐學雅時,追憶著母親,已近古稀之年的她,雙手摟著馮增敏留下的唯一遺物———1960年代參加全國民兵大會領到的白衫子,頭埋進雙臂嗚嗚地痛哭。投身革命的母親們留給子女們的還有什麼?除了深深的愧疚和長久的思念。

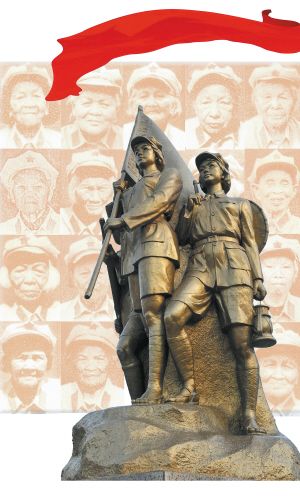

但,她們為歷史留下了更多。在瓊崖革命戰爭中,娘子軍為黨和國家奉獻了全部,包括青春和生命。正如矗立在瓊海的紅色娘子軍紀念雕像碑文所說:“斯為婦女解放運動之旗幟,海南人民之榮光。”紅色娘子軍敢為人先,殊死奮戰,堅貞不屈的精神,不但是中國革命的寶貴財富,更是今天這個時代的核心價值觀。

戰爭中的生者與死者永無相見,但生者和死者的心靈終可交融。半個多世紀風雨過后,有著為革命共同志向與理想的她們,靈魂仍緊緊相擁!

不屈的脊梁

即便處在黑夜中,她們內心始終高昂著頭

土地革命再陷低潮,解散后的娘子軍戰士們開始了各自命運多舛的人生……

王時香出獄回鄉后,嫁給了傾向抗日的原國民黨民團清鄉隊長劉恆應﹔她的戰友王運梅回鄉沒多久,丈夫龐隆焜為躲避抓壯丁搭船去了南洋﹔馮增敏回鄉后嫁給了一位普通農民,后又舍下了剛出生的女兒,踏上尋找黨組織的茫茫山路,與龐瓊花一道投身抗日。1942年,龐瓊花被日軍殺害在家鄉的橡膠園中,馮增敏繼續從事地下工作,直至海南島解放。

在抗戰的年代,生還回鄉的80多名女戰士中,有10多名像龐瓊花一樣,於戰爭中被慘無人道地殺害﹔有5名女戰士像李昌香、龐華國一樣被封建禮教逼迫自盡……而大多數女戰士,有的如陳振梅、凌連英等跟農民成了家,也有的像王時香、黃墩英等與國民黨官員結了親,引來日后多舛的命運……

海南島解放后,紅色娘子軍的故鄉開始了震天動地的土地改革。這次土改,由於受到“左”傾思想干擾,產生了“階級劃分”,此后,不少娘子軍戰士竟成為了“革命對象”,被扣上了“黑帽子”。

王時香受到了無情的批斗,馮增敏成為無產階級專政對象,曾經那段為革命而被關押的痛苦經歷和含辛茹苦的抗戰地下工作,都成了批判的罪狀……直到1976年,“四人幫”被粉碎,撥亂反正沖開了最沉重的一道閘門,受冤屈的老戰士們才陸續得以平反。

從海南解放至黨的十一屆三中全會召開,時空跨過了28年,滄桑歲月裡,雖沒有戰火紛飛,但連續不斷的政治運動,像陣陣秋風冷雨掃向老區,傷痛了滿懷革命摯愛之情的黨的好女兒,這些在槍林彈雨中出生入死的女戰士,帶著感傷,含辛茹苦地度過跌落的歲月。內心的隱忍恰恰折射出一種清醒與不屈,她們的內心始終高昂著頭,娘子軍戰士至死沒有泯滅對人民和歷史的責任,對黨的忠誠。

大地的女兒

為著黨、國家和后代,她們堅定如一地向新的時代走來

不管盧業香聽不聽得到,睜不睜得開眼睛,兒子翁祚雄總喜歡握著老母親的手。2014年1月,盧業香因燙傷被送進醫院,翁祚雄每天從排田村的家裡開上一輛破舊的老摩托,半個多小時到中原鎮換乘中巴,搖晃1個多小時到瓊海市人民醫院ICU病房,為老母親送粥。鎮上不少人都認得了這個總緊巴巴抱著保溫飯盒的老農民,說“這是個孝子”……

翁祚雄是盧業香40歲才生下的唯一孩子,從小母親背著他插秧種稻,趕上災害沒口糧的幾年,母親餓著肚皮將挖到的那一點點地瓜塞到了兒子的嘴裡。待到翁祚雄相繼有了6個兒女,老母親一把屎一把尿地拉扯大了她的孫子孫女們。

2007年,大孫女翁文雅被查出腦內腫瘤,手術需要十幾萬元的醫療費,這對盧業香母子來說是多麼龐大的數字,白發蒼蒼的盧業香抱著她的曾外孫坐在屋內一言未發,許久,她對兒子說,“不管多少錢,哪怕賣我的血,救文雅……”這一年,盧業香已經93歲。

祖孫情牽動著人心,社會各界伸出了溫暖之手。文雅終於被推進了手術室,手術那天,老奶奶不敢去看,她守在家門口巴望著等消息,她的心揪著。手術非常成功。

那些年,盧業香收養的孤兒阿興也時常伴在她的身邊。阿興從小沒了父母,盧業香把他當兒子照顧,有一年,阿興突發急病,盧業香不顧年邁,為他洗臉擦背,熬煮稀飯,請醫買藥。阿興病愈后,動情地跪在盧業香的面前叫了一聲:“媽媽!”如今,盧業香付出的一份份愛,有了那麼多真摯的回應。

2000年,紅色娘子軍紀念園成立了,盧業香、王運梅、歐花、王先梅等老紅軍決定“發揮余熱”,為紀念園做起“紅色教員”。

開園第二年,一位游客無意間問起王運梅一年要交多少黨費,這把王運梅問愣了。當晚,她給外孫女馬世菊打電話,“為什麼從來沒有人叫我交黨費呢?”

阿菊告訴她,“你還不是黨員。”

王運梅沉默了,窮苦了一輩子的農村婦女,沒有文化,她認為從參加了革命的那天便是加入了黨。王運梅一生不識字,不久,由老人口述,外孫女馬世菊代筆,寫了一份入黨申請書,鄭重地交給了嶺下村黨支部,滿滿2頁紙。

“這份入黨申請寫得很感人,她說,‘我革命了一輩子,卻沒有參加共產黨,我很遺憾、很遺憾,沒有入黨,就像一個人沒有家一樣,我希望組織能認真考察我,接收我為黨員……’”嶺下村黨支部書記鄧家仲哭了,這個從小聽著紅色娘子軍故事長大的人,第一次如此深刻感受到一位百歲老人對黨的深情。

2012年7月,陽江鎮黨委研究決定,接受王運梅為中共預備黨員。82年后再度在黨的旗幟下宣誓,王運梅的話語一如當年,“我永遠跟黨走,直到生命的最后。”

晚年一直生活在紀念園裡的歐花,最喜歡做的事是織毛衫,紀念園工作人員王儒翰的小孫女薈薈,年年都能穿上歐花奶奶織的新毛衣。歐花把每個孩子都當成自己的親人,2008年汶川地震,失去雙親的孤兒來到園子裡時,老人摟過一個小男孩,想到他已沒了父母親,歐花竟跟孩子一起大哭了起來。

這幾年,除了王運梅103歲入黨之外,符月雅被確認了娘子軍身份,屬得上是讓老人們最高興的事。當年二連二排三班的女戰士,在“文革”期間看到紅衛兵在陽江街頭批斗王時香、龐學蓮時,忍不住大聲伸冤,造反派到處搜查,她被迫逃離家鄉避難,30多年后才回到陽江老家。

1980年代,國家有關部委要求妥善解決紅軍失散人員生活困難,旅居他鄉的符月雅在上報名單中被遺漏,她的身份多年未得到確認。直到2011年,在紅色娘子軍成立80周年之際,符月雅老人的夙願才一朝實現。

娘子軍戰士的心是鋼鐵鑄成的,她們的精神經過革命烈火的淬煉。但,近一個世紀的日月沉澱,她們終究逃不脫時間的糾纏,1998年、1999年、2001年,王時香、龐學蓮、黃墩英這3位巾幗英雄,先后離世,到1990年代末,在世的娘子軍戰士已不到20人。

此后,陳振梅、王先梅、朱祝梅、王振花、許時蓉、龔金英、符月雅、歐花、陳宗琦等老戰士相繼離去,在世的娘子軍戰士越來越少,至2010年底僅剩3人。

2013年9月16日,王運梅在嶺下村去世,知道了這消息卻已走不動路去送上一程的盧業香,呆呆地坐在家裡的床上,臉上刻滿歲月印痕的她已沒有了淚,隻喃喃地說,“為什麼你要先走……”

2014年3月9日,潘先英安詳離世。2014年4月19日,最后一位紅色娘子軍盧業香終止了呼吸。

那個時代,那片土地,紅色娘子軍像一陣浩蕩的風,播洒過一種烈烈揚揚的生命意志,吹過去了,卻讓整個大地保留著對它的仰慕和記憶。我們能夠感受到,伴隨著中國革命戰爭走過泥濘、劫難、低谷、榮光,燃燒過幾代人心靈的紅色娘子軍,在今天,依然從不遠的過去放射出灼目的光焰,給這個世界,傳遞著不泯的精神光芒。

無論人們對紅色娘子軍的命運有多少回味和思考,無論后世對其有何種不同的評論,她們讓所有人感動並記住的,終究有一個共同的東西,那就是,對國家的忠誠、理想、追求和信仰!

任何人的生命都有限度,但生命中的至誠,無限雋永!(記者 杜穎)