■劉新如

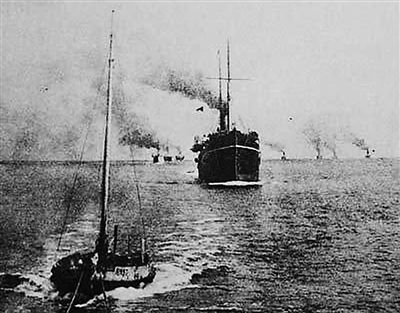

資料圖片:1895年1月,日軍在榮成灣登陸。

資料圖片:19世紀后期的清軍雖然裝備了部分先進武器,但從組織形態而言仍是一支舊式軍隊。

資料圖片:鄧世昌率領愛國官兵英勇殺敵的雕塑。

“人們最關注的歷史是離自己最近的歷史”。

如果說歷史是一面鏡子,那麼,晚清軍事變革的失敗就是一面雪亮而又無情的鏡子。

觀照歷史是為了看清未來。雖然晚清是指從1840年鴉片戰爭爆發到辛亥革命推翻清帝大約70年時間,但甲午戰爭是其中具有“漣漪效應”的標志性、轉折性事件。對曾歷經甲午戰爭失敗歷史之痛國家的軍人來說,從深化國防和軍隊改革的視角,透視晚清軍事變革的失敗,從中探尋推進中國特色軍事變革的歷史啟迪,對於實現偉大的中國夢強軍夢無疑有著非同尋常的意涵。

遲到而又半途而廢的變革——抓住並用好戰略機遇期,才能勇立時代變革的潮頭

“軍事變革”,是一個現代詞匯,“晚清軍事變革”並不是嚴格意義的界定,沉湎於“天朝上國”迷夢的大清帝王並沒有這樣的歷史自覺。

1793年9月,英國特使馬戛爾尼率領龐大“祝壽”使團,從萬裡之遙來到北京,給乾隆皇帝送上當時世界最先進的儀器和兵器,包括銅炮、毛瑟槍、開花彈以及裝載110門大炮的戰艦模型等“貢品”,但想不到卻被清廷大臣視為“淫巧奇技”,擺放在圓明園裡當作玩器賞弄,對其新式火器操演也岸然相拒:“諒無稀罕”“看亦可,不看亦可”。

具有諷刺意味的是,40多年后,就是在這次作為“見習侍童”訪華並受到乾隆老爺喜愛的男孩子小斯當東的力主之下,英國悍然發動了第一次鴉片戰爭。而英軍轟開古老中國大門的主力戰艦與槍炮、望遠鏡等,與馬戛爾尼訪華時展示過的禮品大致相同,后來英法聯軍攻入圓明園時那些禮品仍完好無損,又由英軍將其重新運回倫敦。

無獨有偶。若干年后,西方鐵路之父麥可唐納·斯蒂芬到中國游說發展鐵路的龐大計劃,並在宣武門建造了一條半公裡長的小鐵路。殊不知,火車的轟鳴聲惹得龍顏大怒,隨令拆除。

這是多麼耐人尋味的歷史細節!

19世紀是世界軍事迅速發生變革的時代。蒸汽機的隆隆引擎,不僅推動社會生產力以前所未有的速度和規模增長,而且直接導致了戰艦、火炮等武器裝備的迅速發展,催生了以海權為代表的現代海軍和以路權為代表的現代陸軍。

倘若清廷大臣對送上門的“洋玩意”進行一番研磨,發覺其科技工業含義及巨大軍事價值,中國近代的屈辱歷史就有可能重寫。

然而,歷史沒有假設。正是由於清朝統治者思想僵化,閉關鎖國,夜郎自大,看不到世界發生的巨大變化,從而喪失了盡早進入軍事近代化歷程的絕好機會。

早在鴉片戰爭之前,魏源就編撰出介紹西方歷史地理科技的詳實專著《海國圖志》,並提出“師夷長技以制夷”的戰略對策,但這本書在國內無人問津,結果被翻譯到日本后蜚聲東鄰,一定程度上為明治維新奠定了思想基礎。

“天朝上國”從自我沉睡的美夢中醒來,終非易事。

第一次鴉片戰爭的巨大民族創痛,並沒有真正觸動大清王朝。喪權辱國的中英《南京條約》,竟被稱之為永保太平的“萬年和約”,以致“雨過忘雷”,繼續在麻木和愚昧中昏睡,又使中國軍事近代化被延誤了整整20年。

直到第二次鴉片戰爭英法聯軍攻陷京師老窩,咸豐皇帝倉皇出逃,才使清政府深感“社稷民生之困,時勢艱危之亟”。“天時人事,無可再緩”。面對“數千年未有之變局”“數千年未有之強敵”,艱難開啟了“求自強以御外侮”的晚清軍事變革歷程。

1861年,李鴻章在安徽創建安慶軍械所,拉開了以軍事自強為主要內容的洋務運動的序幕。

1875年,李鴻章通過總稅務司赫德在英國訂造四艘炮船,開始了清朝海軍向國外購買軍艦的歷史。

1888年,北洋水師正式成立,從此近代中國擁有了一支當時堪稱亞洲第一、世界第六的海軍艦隊。

從總體上看,洋務運動順應了世界軍事變革的潮流,用20多年的時間完成了西方國家軍隊幾百年才完成的由冷兵器向火藥兵器的過渡,推動中國社會步履踉蹌地進入近代社會。

然而,晚清軍事變革一開始就是“不得已而為之”的被動“應激之舉”。在相對和平與穩定的環境下,清政府自認為海上門戶“已有深固不搖之勢”,再次消弭了軍事變革的危機感和緊迫感。

北洋海軍成軍至甲午年間,6年多時間未置一艦,未添一彈。實際上,北洋水師建成之日,也是其停止發展之時。而這6年是世界工業科技領域發生重大變化的6年,日本利用這一時機以每年增建兩艘主力戰艦的速度趕了上來,到甲午海戰爆發時,北洋海軍在船速、連發炮等方面已落后於日本的聯合艦隊。

正如意大利著名軍事理論家杜黑所言:“勝利隻向那些能預見戰爭特性變化的人微笑,而不是向那些等待變化發生再去適應的人微笑。”機遇與幸運相連,機遇也與厄運相伴。輸掉了一次變革機會,就等於輸掉了整個世界。甲午一戰“蕞爾小邦”輕鬆地推倒東方“泥足巨人”,使大清帝國徹底淪為帝國主義列強的“盤中之餐”。

“明者因時而變,知者隨事而制”。歷史上,有多少國家和軍隊抓住戰略契機而走向強盛,又有多少國家和軍隊因錯失良機而滑向衰亡。

歷史翻開新的一頁。深化國防和軍事改革,揚起鼓蕩的時代變革之帆。

人們注意到,黨的十八大報告,把“世界新軍事變革”改為“世界新軍事革命”,雖一字之改,但意義重大。軍事革命是軍事變革進入質變期的標志。一場新軍事變革正以前所未有的力度、深度和廣度,影響和決定著各國軍隊建設與現代戰爭。

千帆競發,擊楫中流。黨的十八屆三中全會,吹響了全面深化改革的“集結號”,深化國防和軍隊改革面臨著寶貴的“時間窗口”。

這是一次考驗機遇意識、使命意識、擔當意識的進軍。近代百年,我們曾一次次錯失趕上時代潮流的大好時機,積弱積貧,備受欺凌,飽經憂患的中國人再不能也失不起機遇了。

今天,經過幾代人浴血奮戰和艱苦打拼,我們重新回到了較為有利的歷史起點,贏得了相對有利的和平環境。國家的發展正處於可以大有作為的戰略機遇期,但也極容易在無所作為中喪失戰略機遇期。

歷史表明,和平發展期不應是軍事變革的停滯期,改革的“時間窗口”不會永久地敞開。猶豫不決、畏葸不前,必然錯失良機、前功盡棄。因勢而謀、應勢而動,才能乘勢而上。

“必須抓住戰略契機深化國防和軍隊改革”“以隻爭朝夕的精神推進國防和軍隊現代化”,習主席在出席十二屆全國人大二次會議軍隊代表團全體會議時講的這段話振聾發聵,如鼙鼓雷鳴,催人奮進。

識天聽風,臨流觀瀾。實現黨在新形勢下的強軍目標,實現民族復興的中國夢,必須牢牢把握“時間窗口”,緊緊抓住戰略契機,以時不我待的緊迫意識,以舍我其誰的擔當精神,以蹄疾步穩的務實作風,跟上世界軍事變革的步伐,勇立時代發展的潮頭。

改“器”而不改“制”的變革—— 突破體制性障礙的“瓶頸”,才能把軍事變革真正引向深入

早在工業革命時期,馬克思就說過:“隨著新作戰工具即射擊火器的發明,軍隊的整個內部組織就必須改變了,各個人借以組成軍隊並能作為軍隊行動的那些關系就改變了,各個軍隊相互間的關系也發生了變化。”

反觀晚清軍事變革,盡管清軍手裡拿的是西方的先進武器裝備,按照德國的軍事操練訓練出來的,但徒具形式而已,軍隊的體制和官兵的“魂”還停留在封建時代。

晚清軍事變革是洋務運動在軍事上的反映,洋務運動的基本指導思想是“中學為體,西學為用”。李鴻章曾致總理衙門:“中國文武制度,事事遠出於西人之上,獨火器不能及”,所以“中國欲自強,則莫如學習外國利器……師其法而不必盡用其道”。

正是在這樣指導思想之下,晚清軍事變革僅改其“器”,不改其“制”﹔僅改其“表”,不改其“裡”。“徒守湘淮成規,間有改習洋操,大抵襲其皮毛,未得其奧妙”,對深層次的體制變革鮮有涉及,軍隊結構、指揮體制也沒有發生任何變化。這就使得北洋水師這支生長在封建落后、封閉保守體制機制和一窮二白工業科技基礎上的艦隊先天畸形,存在嚴重“水土不服”。

更為重要的是,軍事現代化不可能擺脫社會整體轉型“單騎突進”,而晚清社會催生不出與時代相適應的新的政治軍事制度。

在中國近代化進程中,保守勢力往往打著民族主義、愛國主義或捍衛“祖宗成法”的堂皇旗號,企圖窒息哪怕一點點變革社會體制和軍事體制的火花。中國第一位駐外外交官郭嵩燾,由於倡導全面向西方學習,遭到全國上下的聲討。福建巡撫徐繼畬因在《瀛環志略》中說了外國制度幾句好話,竟被彈劾罷官。就連李鴻章提出在科舉考試之外另開“洋務進取”一格,也被清政府的總理衙門否決了。

“大變則強,小變則亡”。中日甲午一仗終於使清王朝統治者有所醒悟。在康有為、梁啟超等先進知識分子推動下,“戊戌變法”正式登上近代中國歷史舞台。這次變法包括改進武科制度、裁冗兵、成立陸軍局、海軍局等軍事體制改革內容,盡管仍屬於“改良”性質,但施行不過百余日,就被以慈禧為代表的保守派扼殺在搖籃之中。雖然在八國聯軍侵華之后,清王朝幾乎採納了“百日維新”的所有主張,但這個腐朽王朝自我挽救的速度已落后於它腐爛的速度,其命運已不能由自己所掌握,任何改革者修補的努力都回天乏術。就像風雨飄搖之中的破房子,多麼高明的“裱糊匠”也糊不起來了。

探尋晚清軍事變革失敗的根本原因不難發現,國防和軍隊的現代化,需要靠制度的變革和變革后的制度來保障。體制機制的頑瘴痼疾不克服,軍隊改革與發展就難有大的作為。

今天,人們常說國防和軍隊改革正處於攻堅期和深水區。攻堅,就是攻體制性障礙、結構性矛盾之“堅”﹔涉深水,就需要拿出逢山開路、遇水架橋的勇氣,在深化軍隊體制編制調整改革、推進軍隊政策制度調整改革、推進軍民融合深度發展上求突破,努力形成系統完備、科學規范、運行有效的制度體系。

古今中外軍隊改革的實踐表明,體制性障礙、結構性矛盾是制約國防和軍隊改革的最大“瓶頸”。隨著軍事變革向縱深推進、武器裝備不斷更新和軍事斗爭形勢發展變化,“瓶頸”問題會暴露得愈加突出。如何沖破“瓶頸”的束縛,激活被“瓶頸”制約的活力,進而獲得倍增式的“巴拉特法則”效應,既考驗著我們的決心和氣魄,更考驗著我們的智慧和思路。這就需要我們放開眼光,既學習借鑒發達國家軍隊改革經驗,博採眾長,兼收並蓄,又防止盲目迷信西方軍事制度,亦步亦趨、邯鄲學步,立足世情國情軍情,在堅持我國基本軍事制度和我軍優良傳統的基礎上,走出一條中國特色強軍興軍之路,為國防和軍隊建設提供更具活力的體制機制保証。

分“羹”而不動“奶酪”的變革——突破既得利益的羈絆,才能維護好國家安全發展利益

日本的歷史學家屋太一發現,“功能體的共同體化”,是晚清軍事變革失敗的一大症結。晚清中國社會內部的不同利益集團,全部以自己狹隘的“小我”利益為出發點,而忘記整個社會組織這個“大我”的外在目標,忘記了國家、民族安全與發展的最大利益。

國內不少學者在探究晚清軍事變革失敗的原因時,常常歸結為思想觀念的陳舊落后,其中不乏真知灼見,但也不要忘了,思想觀念是建立在物質形態基礎之上的。社會存在決定社會意識,“屁股”所在決定“腦袋”所向,思想觀念常常是由利益觀念派生而來的。正是清廷上下既得利益者的羈絆和利益集團的掣肘,成為晚清軍事變革搞不下去的直接原因。

清朝當政者是最大的既得利益者。據學者考証,北洋海防及北洋艦隊的建設經費大致在3000萬兩白銀左右,而慈禧太后挪用海軍經費修建頤和園即用去2000余萬兩,這一舉動使海防建設陷於停滯狀態,導致本來大清定購的航速最快的“吉野”艦,最后沒錢退貨打折賣給了日本。

上行下效。由於不改革舊的專制制度,寄身在舊制度軀殼中的滿漢權貴,被眼前狹小利益迷住了雙眼。特別是以辦洋務、整軍備為名的官僚趁機“發改革財”,受命購買軍艦者“中飽私囊”,籌措海軍經費者“回扣屢抽”,負責軍需供應者則“偷盜抵換”,工程項目、彈藥制造等“以次充好”,軍中吃空餉者更是數目驚人。“上下交征利”,“殊有蹙然不可終日之勢”。

分改革的“一杯羹”容易,動自己的“奶酪”,哪怕一丁一點都很難。無論是早期洋務運動,還是后來“新政”階段,當軍事改革涉及切身利益時,許多改革的支持者、參與者,成為改革的反對者、阻礙者。

改革之難,難就難在要搬掉一些大小官僚的鐵交椅。特別是戊戌“新政”威脅到權貴的職位時,這些人天天找慈禧太后又告又鬧,要求“主持公道”,以致老佛爺“一巴掌”硬生生打斷了變革的進程。

歷史不堪回首,封建社會根深蒂固的龐大利益集團,最終成為社會和軍事變革難以逾越的壁障。在中國歷史上,商鞅變法、王安石變法、張居正“萬歷新政”,無不遭到厄運。

改革說到底,是對利益結構的調整和既定秩序的“顛覆”。晚清軍事變革失敗的歷史啟示我們,改革既要觸動靈魂,也要觸動利益,“觸動利益往往比觸及靈魂還難”。不敢向自己利益開刀的軍事改革隻能半途而廢。革自己利益的命成功了,軍事變革也就成功了。

深化國防和軍隊改革,優化現有體制結構和資源配置,不免涉及權力和利益重新分配問題。如何處理好局部利益與全局利益、個人利益與國家利益的關系,是一個繞不過、避不開的“坎”。

改革中利益關系的調整是一個痛苦的過程。我們習慣用“既得利益者”,來形容那些阻礙改革的人。實際上,在國家和軍隊改革的大盤子中,普惠式的改革基本不存在,調整利益格局必然面臨博弈,我們每個人都可能此一時或彼一時是既得利益者。改革進程中的每一步,都可能影響一些人的利益。

面對既得利益的羈絆和利益固化的藩籬,隻有自覺站到強國強軍的高度,拿出壯士斷腕、自我革命的膽識和精神,敢於向自己開刀,敢於觸動那些堅固的“奶酪”,同時形成合理的利益補償機制,才能完成好深化軍隊改革任務,更好地維護國家安全和發展利益。

“唯親”而不用“賢”的變革——把握好選人用人導向,才能為推進軍隊改革發展提供可靠的人才保障

吏治腐敗,用人不當——晚清軍事變革失敗的一大症結。

李鴻章為北洋海軍選擇將領時,將有海軍經驗、學堂畢業和國外留學出身的專業人才排除在外,而把出身陸軍、不懂海戰的丁汝昌選為海軍提督,究其原因,不外乎淮軍舊部,與李同鄉,對其惟命是從而已。就連艦上洋員都譏諷丁汝昌“不諳海航事務,實為傀儡提督”。

在清軍陸軍將領中,不乏能征善戰之才,但李鴻章挑選的陸軍統帥葉志超,貪生懦弱,視錢如命,又無聲望,隻因出身“淮系”,所以被李鴻章視為嫡系,不斷地委“小才”以“大用”。

“鄧公有恨遺‘吉野’,丁帥無能枉封侯”。晚清軍官的晉升,不是靠戰功,而是靠關系、靠出身。軍中高級職位大都被幕僚、親信、舊部、門客掌管。鄧世昌是北洋海軍中不可多得的懂海軍、能作戰的將領,但因年齡輕、資歷淺、沒關系,“雖賢智而終不得越”。

“當今做官,須得內有門馬,外有交游,又須錢鈔應酬,廣通聲氣,兄則三者無一焉,何怪仕宦之不達乎?”這是嚴復在給堂弟信中的一段話。20多歲回國被待以國士、到40歲還考不上舉人的嚴復發此牢騷,揭示了清朝吏治腐敗的實情,也是很長一段時間內中國的實情。

美國學者鮑威爾認為,“中國軍隊在1900年,像在1894-1895年時一樣,最大的弱點是缺乏夠格的官佐。”缺乏具有現代知識和現代戰爭素養的軍官,無法培養符合現代戰爭要求的軍事人才,始終是晚清軍事教育最大的不足之處。那種以弓刀石和默寫武經為主要內容的武舉考試,已大大落后於時代潮流,卻仍被清廷視為“成法”而堅持不改。

“邦之興,由得人也,邦之亡,由失人也”。

軍事變革,惟在得人。軍事變革的行為主體是人,人是軍事變革的決定性因素。推進軍隊現代化,從制定政策、推行決策的最高統帥部的組成人員、專職施行機構的人員,到創新武器裝備、軍事思想、作戰方式、編制體制、訓練方式、管理教育等方面的指揮員及戰斗員,需要組成一個杰出的人才群體。其選拔是否恰當,能力發揮得如何,直接關系到軍事變革的成敗。

選人用人是最好的“風向標”,吏治腐敗是毀軍亡國的第一破壞力。隻有按能打仗、打勝仗的標准選人用人,努力形成人才輩出、人盡其才、才盡其用的生動局面,才能為深化軍隊改革、推進軍隊現代化建設,提供可靠的組織保障和人才保障。

不全面又不“中用”的變革——把提高戰斗力作為改革的出發點和落腳點,才能贏得戰爭和歷史的檢驗

遙想當年,威海灣劉公島前舳艫相接,旌旗招展,盛極一時。北洋海軍每年校閱,看到的是艦船隊形變換,魚貫而過,霧纏煙繞,備極奇奧,世人驚嘆。然而這支龐大的艦隊“中看而不中用”,轉眼幾年就檣櫓灰飛煙滅,這不能不給我們以全面而深刻的警示,尤其對提高部隊戰斗力提供了歷史的鑒戒。

恩格斯曾經說過:“衡量一次軍事改革是否成功,標准可能有多種多樣。但最根本的一條是看經過這種改革的軍隊能否經受住戰爭的考驗。如果說軍隊改革有一個核心的話,那麼這個核心就是從根本上提高戰斗力。”

自古養兵為打仗。軍事變革的終極平台是戰爭,而戰爭相信的是實力。戰爭最終靠實力來說話,而不是為了“好看”“好玩”的。

一支軍隊的實力,源於觀念力、戰略力、體制力、管理力、文化力的合力,這就決定了軍事變革涵蓋軍事領域的各個領域、各個環節,需要注重改革的系統性、整體性、協同性,從而激發“聯動效應”和“共生效應”。

晚清和日本的軍事變革,差不多在同一時段起步。由於日本軍隊對軍事思想、軍事戰略、制度體制、作戰方法、軍隊管理、武器裝備等進行了全面革命,軍事實力急驟增強。而晚清軍事變革是一個既不全面又不“中用”的“半拉子工程”,僅僅抓住了“一發”而不願、不敢也不能去動“全身”,充其量取得了“枝節之建樹”。甲午一戰的勝負,實際上戰前就已決出。

軍事變革是由技術革命觸發而起的,但買武器不等於變革。配備新式裝備、隊列排列整齊,並不代表就已成為實力強大的現代軍隊。甲午海戰之后,袁世凱的新軍小站練兵如火如荼,像模像樣,但在八國聯軍兵臨津京之際,“不奉朝命”,逗留觀望,不僅沒有派上用場,到頭來還成了大清王朝的掘墓人。

軍事戰略乃戰斗力提升之本。戰略決定成敗。中日軍隊戰略差異決定甲午戰局。晚清軍事變革自始至終缺乏明確的國家安全和軍事戰略目標。在日益嚴重的戰爭危機面前,李鴻章一味採取消極防御、“避戰求和”的戰略指導方針。戰前迷信所謂“萬國公例”,寄希望於外國調停,“以夷治夷”﹔戰中一再退守,避戰保船,“累累錯失戰機”,最終打敗了一場國運攸關的戰爭。

軍事理論創新乃提升戰斗力的先導。先進的軍事理論是軍事發展的助推器,也是軍事改革的航標燈。缺乏先進軍事理論的指導,使晚清軍事變革成為“沒有方向的行軍”,也是甲午海戰慘敗的一個重要原因。清軍雖然引進了先進的武器裝備,但始終沒有形成與之相適應的軍事理論,甚至未發現一篇研究現代海軍作戰理論的論文。沒有軍事理論特別是作戰理論的創新,任何軍事改革都必然是盲目無序的,帶來的結局必然是戰場上的被動挨打。

文化力乃戰斗力提升之源。文以化人,文以鑄兵。軍事變革“變”到深處是文化。甲午戰爭之敗實為“文化力”之敗。明治維新時期的日本,面對西方列強叩關,他們像“扔破靴子一樣”扔掉了曾虔誠學習並尊為“母體文化”的中國儒家文化,進而“脫亞入歐”,完成了真正意義上的社會維新和軍事革命。而晚清死抱封建傳統文化的“辮子”不放,以“祖宗成法”和“弓馬平天下”的理念打近代海上戰爭,焉有不敗之理?甲午戰敗引發的尚武精神、國民意識、恥感文化、散漫習氣、苟且世故等的文化反思,至今仍是一堂並沒有上完的課。

“定遠”“鎮遠”“致遠”“威遠”……北洋水師的主力戰艦多以“遠”命名,取“圖遠”“達遠”之意。然而,僅有願望沒有實力是走不“遠”的。當年鄧世昌駕駛“致遠”艦撞向日艦“吉野”凜然大氣,已定格在歷史中。但是,“吉野”並沒有被撞沉,晚清軍事變革也沒有將國家和民族帶到“遠方”。戰爭最終檢驗和証明一支軍隊。隻有把提高戰斗力作為改革的出發點和落腳點,一切為了提高部隊戰斗力,一切為了增強軍隊實力,真正提高信息化條件下的威懾和實戰能力,才能贏得未來戰爭和歷史的檢驗,在有效履行新的歷史使命中走得更遠。

前車之覆,后車之鑒。晚清軍事變革已化作歷史的煙雲,而“前車”的“轍印”經過歲月的淘刷更加清晰。

從某種意義上說,甲午戰爭並沒有結束。

今天的中國已不是120年前的中國,中國的軍隊也不是晚清時期的軍隊。

深化國防和軍隊改革的時代號角已經吹響,中國特色強軍之路的新征程已經開啟。任何力量也阻擋不住人民軍隊昂首前進的步伐!正是:

曇花一現自強夢,變革垂敗嘆晚清。

痛定思痛銘國恥,強軍興軍箭在弓!

(《甲午的殤思——寫在甲午戰爭兩個甲子之年》見1月6日本報第六版)

| 相關專題 |

| · 熱點·視點·觀點 |