王偉

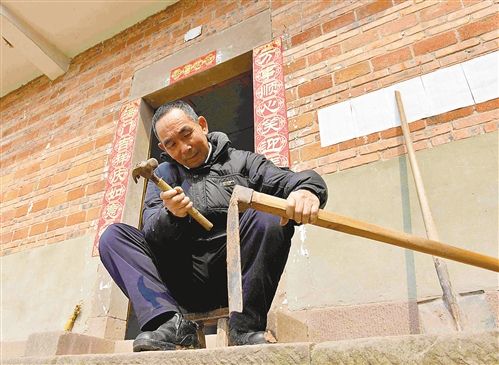

因為修路,丁長榮每年都要用壞好幾把鋤頭。 通訊員 連宏宇 攝

2月28日中午,已過了午飯時間。當記者來到璧山縣丁家街道銅瓦村十組,巧遇丁長榮巡路回家。一身藍布衣褲、黑色布鞋,見到記者採訪,老人顯得十分腼腆。丁長榮是銅瓦村十組組長,年近七旬的他為了村民出行便利,10年時間,用壞了2輛三輪車和1輛平板車,更換了10多把鐵锨和鋤頭,磨破了40多雙手套……他10年如一日,無論寒冬臘月還是烈日炎炎,為村民修路,實現著自己的人生價值。

對村民作出承諾:修路

說起與“路”的淵源,丁長榮感慨萬分。

當年的銅瓦村還沿用著“金橋村”這個名字,距離縣城約35公裡,村裡人要想去城裡趕集辦貨,要走好幾個小時。“20多年前,家裡蓋房子,就是因為村裡沒通公路,讓我吃盡了苦頭。”說起1988年的往事,丁長榮仍然記憶猶新。

那時候,丁長榮准備把家裡的土房推倒,重新蓋一棟兩層高的磚房。建房所用的材料,全都靠人工肩挑背扛。就算有工人幫忙,丁長榮一天也累得腰酸背痛,幾天都緩不過勁兒來。

2004年,丁長榮在村民的推選下,當上了金橋6隊的隊長。

“修路!不讓大家再受不通公路之苦。”丁長榮對村民承諾。

“軟磨硬泡” 籌錢修路

“丁長榮要修路了!”消息很快就在村裡傳遍了。盡管是“利好消息”,可並不是每位村民都願意配合。“每家要出幾百塊錢,好貴喲!”“自家的地都種不完哪有時間去修路”……

“他挨家挨戶籌錢,有幾戶不理解,還把他打進了醫院。”老伴張啟明說起丁長榮修路的艱辛,眼淚就在眼眶裡打轉兒。

“哪有打進醫院!是我不小心摔的!”丁長榮提高嗓門反駁。“摔的!你就犟嘛。”張啟明無奈地說。

“修路可真是‘吃力不討好’的事!”銅瓦村支部書記祝全超告訴記者,修路花錢不少,除了政府的撥款外,都是老丁挨家挨戶籌來的,遇上不願出錢的農戶,老丁就一遍遍的做工作,把別人家的門檻都踏平了。

丁長榮說,大家都一個村住著,也禁不起我的“軟磨硬泡”,村民們也慢慢理解了,也願意出錢了。錢有了,丁長榮就將所有的心思投入到修路上。

搬運、碎石……別人不願意干的,丁長榮都搶著干。在丁長榮的帶領下,隻用了1年多時間,原金橋6隊就通了公路。

面對信任 兌現承諾

2006年,由於撤並建工作的展開,原金橋6隊、7隊、8隊,合並為一個村民小組,金橋村也改名為銅瓦村,

撤並建結束后,由於得到村民們的信任,丁長榮當選為銅瓦村十組組長。當初丁長榮的管轄范圍隻有70多戶,現在一下子增加到182戶。

新劃過來的地方,大都不通公路,不讓大家再受沒有公路之苦,依舊是丁長榮的承諾。於是,挨家挨戶籌錢,四處“軟磨硬泡”……原本准備休息的丁長榮,又一次開始了艱辛的修路歷程。

2008年初,又是一年多的時間,銅瓦村十組的公路全部修通了。可沒過多久,丁長榮有點坐不住了。

“前幾年,有個學習的機會到江浙地區看了看,那裡的農村好漂亮,生產便道都通到每家每戶了。”丁長榮把當時的所見所聞告訴了村民們,並提出了修建生產便道和已建好的主路相連的想法。把路修到每戶家門口,這樣的好事哪個不願意,但還是錢的問題難倒了村民們。

“家裡有錢的出幾個錢,沒錢的就跟我一道扛起鋤頭一起干。”丁長榮認了“死理”,一定要把路修下去。

從2004年至今6年過去了,5公裡的村公路和5100多米的生產便道都修好了。而今年1月,為了將生產便道硬化,丁長榮又把家裡最后的2000元積蓄拿出來,面對他的執著,老伴兒張啟明選擇了默默支持,按張啟明的話來說,“修路是積德的事!”

如今,銅瓦十組182戶人家中,除了幾家無人居住的“空屋”外,有175戶人家門前都修通了便道,村民們徹底告別了“人工運輸”。

丁長榮終於實現了“不讓大家再受不通公路之苦”的承諾。