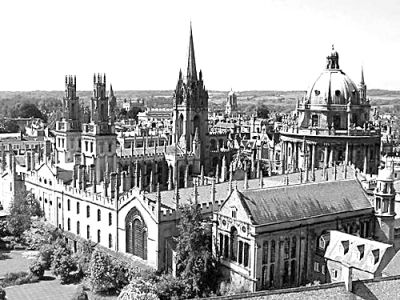

俯瞰牛津大學

羅吉爾·培根

鄧斯·司各脫

威廉·奧卡姆

牛津大學校史展覽館宣稱:“牛津大學革命了科學,創造了政府”,前者是指13-14世紀發生在牛津,並在后來影響深遠的科學觀念的革命。當時,從首任校長羅伯特·格羅塞斯特開始,到后來的羅吉爾·培根、鄧斯·司各脫和威廉·奧卡姆等學者著手清洗中世紀哲學語言,探討獲取科學知識的經驗論路線和科學思維的邏輯學,以及科學實驗和運用數學。在很多方面,這實為17世紀科學革命的先聲。

一

在神學和形而上學居於統治地位,科學研究處於“黑暗時期”的中世紀,牛津大學因地處歐洲大陸外島,受教權的干擾相對較弱,得以展開在巴黎大學等校會被視為離經叛道的學術探究。格羅塞斯特(1168—1253年)是牛津大學科學傳統以及英國經驗論哲學傳統的開創者。他於1215—1221年擔任牛津大學校長。在他的影響下,牛津的學術發展被引向了“新的具有實証傾向的科學探究”,一大批學者的注意力集中在“被改造的本體論上,並且借助於與神聖理念無關的詞語來構建實在”。

牛津大學的這場科學革命是以吸收和發展亞裡士多德哲學體系為基礎的。亞裡士多德哲學是一個與中世紀神學思維不同的范式,它強調從觀察入手,注重推理的邏輯性,並且對自然現象的宗教解釋持懷疑態度。對再次發現的古希臘學術典籍,當時有兩種態度:一種是試圖把它與基督教神學觀念相調和﹔另外一種就是以格羅塞斯特為首的牛津學派所採取的態度,即清洗和發展亞裡士多德科學思想的合理內核和方法論,並不與神學觀念相調和。在巴黎,1277年卻發布了懲罰繼續講授亞裡士多德哲學的公告。

格羅塞斯特的重要貢獻首先是強調科學研究中經驗驗証的必要性。亞裡士多德在《形而上學》的開篇曾提到經驗與記憶是科學知識的來源。格羅塞斯特發展了這一思想,認為可以獲得基於“經驗的普遍原則”,即可以依據觀察和証據抽象出解釋現象的理論,而且為了進一步確認准確的因果關系,應轉向實驗。他舉例說在驗証關於服下瀉藥導致紅色的汁液排出(腹瀉)這一現象的因果聯系時,必須排除所有可能導致腹瀉的其他情況,然后多次重復服下瀉藥,如果同樣腹瀉,就可以認定其規律性。格羅塞斯特把這個過程稱之為對假說的“受控的驗証”。這在當時是一個非常了不起的認知。

二

羅吉爾·培根(1214—1292年)進一步發展了格羅塞斯特關於經驗和科學實驗的理論。他曾在牛津和巴黎大學學習,並在巴黎獲得博士學位。回到牛津后,因其離經叛道思想,被修道會送回巴黎,並禁止傳布其理論。培根在其《大著作》中,把“經驗”分成兩種:“通過內心獲得的神秘體驗和通過外因獲得的,依靠儀器輔助和應用數學來保証精確性的知識”。他肯定觀察証據的重要性,並且把數學看作是科學的基礎,認為應當建立一個分離的實驗科學。“實驗科學勝過各種依靠論証的科學,因為無論推理如何有力……都不可能提供確定性,除非有實驗証明它們的結論。”培根對實驗科學的意義的認知對伽利略影響很大。在牛津,培根故居附近的牆上至今仍嵌有一枚銅牌,銘文寫著“杰出的博士聞名遐邇,其實驗方法大大拓展了科學的空間”。

培根不僅領悟到了近代科學方法,而且也實踐這些方法。他的著作包含了許多發明設想:機械推進的車船、飛行的機器、魔術鏡、取火鏡、火藥和磁石等。他探究透鏡矯正視力和放大圖像的作用,相信可以用透鏡彎曲光路,“讓太陽、月亮和行星呈現於近前”。在科學哲學思想上,他是后來的弗蘭西斯·培根的先驅﹔在技術發明上,三百年以后的達·芬奇也探究光學,畫出了與培根所畫幾乎同樣的眼球及視力構造圖,但培根比達·芬奇更具學術性。在培根這裡,近代實驗科學的方法原則顯然已相當清楚。

三

鄧斯·司各脫(1265—1308年)在剔除阻礙科學探究的經院哲學觀念方面影響巨大。他曾在牛津和巴黎大學學習和任教,因支持國王對教會土地課稅,而一度被禁入巴黎。在司各脫生活的時代,有許多阻礙科學探究的觀念和習慣,例如認為自然事物的存在和本質等與造物主上帝有關﹔否認事物存在的客觀性,以及認為可以通過思想實驗或思辨來獲得關於自然現象的真知識,等等。持續幾個世紀的“唯實論”和“唯名論”的爭論就涉及此類問題。唯實論堅信觀念、形式、本質等是真實存在的﹔唯名論則認為它們僅僅是名詞,不是真實存在的,個體實物才是真實的。

從格羅塞斯特、鄧斯·司各脫到威廉·奧卡姆都極為遠見卓識,他們都試圖在觀念上分離自然科學研究的對象。格羅塞斯特提出事物(自然現象)是獨立存在的,研究事物和現象本身就可以獲得真知識。司各脫進一步論証說個體是真實存在的,一般必須通過個別才能表現出來,主張研究自然的、具體的個別事物,而且在研究自然事物時,不能僅靠邏輯推理,同時還必須以事實和經驗為依據。這不僅是對唯名論的徹底發揮,也是為對自然進行客觀研究搖旗吶喊。

亞裡士多德曾提出解釋現象的原則(原理)可以從觀察中得出,牛津學派試圖找到更多的通過觀察發現現象原因的邏輯推理方法。格羅塞斯特提出了從觀察許多同類現象分析其形成要素,從而歸納其形成的一般條件或原理的推理方法。鄧斯·司各脫闡述了從分析結果出現的若干案例,發現其原因或出現條件的邏輯方法。威廉·奧卡姆討論了“差異法”,即觀察兩個案例,其中的一個結果出現,另一個結果未出現,以發現必要條件或因素的推理方法。

四

牛津學派另一位影響甚巨的學者是威廉·奧卡姆(1280—1349年)。奧卡姆嘗試剔除阻礙科學研究的觀念,提倡在科學探究中避免使用多余的(神學和經院哲學)觀念,而將解釋限制在依據感覺經驗或實驗數據基礎上的歸納或推論范圍內。這個觀念和方法后來被稱為“奧卡姆剃刀”。奧卡姆師從牛津大學校長亨利·哈克萊。當他試圖對當時的哲學觀念進行大膽的重新界定時,阿維尼翁的天主教教廷指控他為異端。奧卡姆不得不到德國尋求神聖羅馬帝國皇帝的保護,並在慕尼黑度過余生。

奧卡姆的重要著作《邏輯大全》在14世紀30年代傳入巴黎大學,受到廣泛關注,致使教皇約翰二十二世不得不發動一場運動,反擊奧卡姆的離經叛道。但事與願違,不隻奧卡姆,牛津大學的其他數學家和邏輯學家的著作在巴黎大學反而得到進一步傳播。此后,歐洲大陸的學者們,“不斷使用牛津的幾何學、數學以及邏輯學的‘標准’語言來討論哲學和神學中諸如無限者之類的話題”。牛津學派的思想深刻影響了歐洲大陸的科學思維。

巴黎大學的尼古拉·奧裡斯梅(1323—1382年)是14世紀歐洲最具創新思維的學者之一。在牛津學派的影響下,他和布裡丹等學者從數學和幾何學的角度探討物理學,包括地球的運轉和拋物體的運動等問題。1356年,奧裡斯梅發表論文支持地球自轉的觀點。他解釋說地球自轉時,並不是如其他學者所說會引起從東向西的大風,因為地球上的水和空氣也獲得同樣的運動狀態。他還借用奧卡姆的“推理精簡論”闡述說,地球繞軸自轉比巨大的天體運轉更為經濟,而且還用幾何圖表顯示其規律。在某種程度上,奧裡斯梅先於伽利略發現勻加速運動規律,雖然是以一種較為粗陋的方式表述出來。

奧卡姆以及牛津學派的這些對近代科學革命至關重要的觀念后來對意大利也有影響。1328年,奧卡姆曾在意大利短暫停留。1482年,奧裡斯梅的《天地通論》等著作在帕多瓦出版,引起廣泛關注。一百多年后,伽利略在帕多瓦大學的學術環境中進行科研。在伽利略這裡,牛津學派的科學觀念被發展和落實,並成為科學“現代性”的重要標志。

法國科學史家皮埃爾·杜赫曾評論說:“笛卡爾、伽利略和牛頓科學的許多基本原理可以在13-14世紀找到淵源……近代科學不是17世紀的特產,而是起源於中世紀思想家的哲學思辨。”回顧牛津學派的成就,我們至今仍對其巨大的創新性和理論深度表示驚嘆。

(作者單位:四川大學歷史文化學院)

| 相關專題 |

| · 熱點·視點·觀點 |