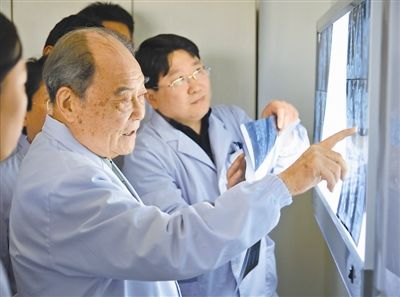

上圖:黎介壽院士和醫生一起研究病例。 特約通訊員 高銘華攝

對於黎介壽,這是21000多台手術中的一例﹔對於周小平,這是與死神的一次生死博弈。

4年前,當身患重症胰腺炎的周小平抱著最后一線希望找到黎介壽時,腸子已經漏了8個洞,早已被別的醫院判了“死刑”。黎介壽收下了許多醫院不敢收的周小平,並全力以赴、精心施救,直至一年后周小平康復出院。

今年7月2日,周小平專程從老家趕來答謝:“我現在胃口好了,體質強了,事業也蒸蒸日上,經營的小企業變成了大企業……”

黎介壽聽得津津有味,臉上帶著盈盈笑意——還有什麼能比見到親手醫治的患者獲得新生更幸福呢?

作為一名從醫64年的醫生、入伍50年的老兵、有著34年黨齡的共產黨員,今年89歲的中國工程院院士、南京軍區南京總醫院副院長黎介壽,在手術台上創造了一個又一個這樣的奇跡,把無數患者從死亡線上拉了回來。

他用一心為民的滿腔大愛,詮釋著黨的宗旨﹔他以愛黨報國的赤子情懷,踐行著錚錚誓言。那幅懸挂在辦公室裡筆力遒勁的書法作品,正是他救死扶傷大半個世紀的最好注腳——

“黎民百姓在心中”!

眼裡看的是病,心裡裝的是人。他總是設身處地為患者著想,時刻不忘自警自勵——

“把患者的痛當做自己的痛,把患者的事看成天大的事”

在普外科工作了33年,總護士長彭南海從沒見黎介壽發過那麼大的火。

有一次,一名患者被濃痰堵住了喉嚨,醫護人員沒能第一時間發現處理,差點發生事故。

聞訊,一向待人謙和、溫文爾雅的黎介壽勃然大怒,他把全科人員集中到會議室,卡著秒表讓大家集體憋氣兩分鐘。

結果,還沒到兩分鐘,一個個已憋得臉紅脖子粗……黎介壽說話了:“健康人憋兩分鐘都受不了,何況病人?你們想過病人的痛苦嗎?搞不好是要人命的!”講到動情處,黎介壽已是淚水盈眶。

那天,全科人員接受了一次刻骨銘心的教育。

彭南海告訴記者,黎老常常告誡身邊醫護人員:“沒有大愛,難成大醫。一個好醫生,就該眼裡頭看的是病,心裡頭裝的是人。”

身教勝於言傳。為戰士楊宵做完手術,黎介壽發現他依舊情緒低落,便給他送來勵志書籍,主動找他聊天,還買來生日蛋糕送到床頭,終於讓楊宵緊皺的眉頭舒展開來。查房時遇見一名患者腸液、糞便外溢,護士捂著鼻子遞上口罩和手套,黎介壽不依不饒:不聞聞氣味,怎麼能知道感染的情況?總戴著手套,怎麼能拉近與患者的距離?

“作為醫生,救死扶傷是天職﹔作為黨員,為民服務是宗旨。我是一個醫生,又是一名黨員,應該更加自覺地在自己的崗位上服務人民、贏得群眾。”這是黎介壽在筆記本裡寫下的一段話,他時常提醒自己:醫生決不能愧對病人,黨員決不能脫離群眾,要永遠把患者的痛當做自己的痛,把患者的事看成天大的事。

黎介壽最看不得大處方、高藥價、濫檢查,總是千方百計為病人減負。他積極倡導“加速康復外科”治療新模式,盡力縮短患者術后治療時間,使醫療費用大為減少。為方便患者,經他提議,普外科醫護人員每周多上一天班,每天提前一個半小時門診。

一名短腸綜合征患者由於服藥不當,導致腸功能再度受損,住進了總醫院。經過診斷,黎介壽開出醫囑:腸外營養治療。

沒想到,這名患者產生了誤解,以為醫院之所以不開刀,大概是怕自己交不起手術費。他和家人一咬牙,連家裡的口糧都賣了,往住院賬戶裡打了一筆錢。一家人執意要開刀,黎介壽卻堅持不手術,總是耐心地做說服工作。等到這名患者康復出院拿到賬單時,一家人愣了——治好這“要命的病”,總共才花了4000多元錢。

“黎老一輩子堅守清廉本色,從不收紅包,從不拿回扣。”總醫院院長史兆榮、政委陳忠良告訴記者,黎介壽在醫院帶頭倡導“十不准”行醫准則,還對自己約法三章:不搞學術一言堂、不做“社會活動家”、不當藥品代言人。

也有破例的時候。有一次,農村患者馬秀蘭出院前找到黎介壽,深情地說:“您的大恩大德我一輩子都報答不了,這是我躺在病床上繡的鞋墊,您可千萬別嫌棄。”黎介壽感動了,鄭重地接過了這份特殊的禮物。

黎介壽並非生於杏林世家,之所以把行醫作為終身職業,就是因為兩個字:為民。在他看來,這不是一雙普通的鞋墊:墊上它,就會想起群眾那份淳朴的感情﹔墊上它,腳底板就踏實,腰杆子就挺拔,心就與老百姓貼得更近!