原标题:永不磨灭的精神圣火

2002年8月,焦裕禄80岁诞辰,一家人共同度过。(本文图片均为焦守云提供)

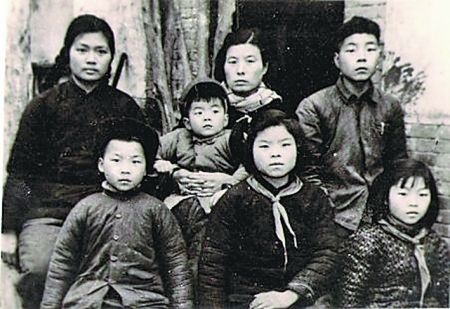

焦裕禄在世时,这个大家庭没有一张“全家福”。1966年2月,徐俊雅和6个子女在家门前的合影。

右图:2004年5月14日,焦裕禄的祭日,全家人聚集在焦家小院。

编者按

省委书记郭庚茂在论及党的群众路线教育实践活动时,指出:“不管形势如何变化,作为党的性质和宗旨集中体现的焦裕禄精神都会历久弥新。”历久弥新的焦裕禄精神是我们党宝贵的精神财富。我们今天践行党的群众路线,就要像焦裕禄同志那样,心里永远装着群众,永远把群众的安危冷暖放在首位;就要像焦裕禄的后代那样,竭尽全力地在自己的本职岗位上为群众服好务,以自己的实际行动传承焦裕禄精神。本报今天特刊发长篇通讯《永不磨灭的精神圣火》,以飨读者。

到兰考,有一个地方是必须去的,焦裕禄纪念园。

记者此行多了一个目的地,焦家小院。

焦家小院隐在一条安静的小巷里,焦裕禄去世后,他的家人在这里居住了将近30年。透过铁门,里面是斑驳的砖墙,一棵石榴树翠绿的枝叶和鲜红的花朵在风中摇曳。

轻叩门扉,里面悄无声息。

这里早已无人居住了,焦裕禄的妻子徐俊雅已离世8年,焦家的6个儿女而今分别落户在开封、郑州、成都。

只是,每当父亲纪念日的时候,儿女们就会像候鸟一样返回这里。

高天之上,父亲依然瘦削着,菜色着,微笑地看着他们;

冥冥之中,母亲始终严肃地、关切地、默默地注视着他们。

这里,曾经是他们的家园。

这里,是他们永远的精神家园。

站在这个目睹了焦家太多喜怒哀乐、储存了焦家无数精神宝藏的小院里,每一次,焦家后人们的表情无一例外地格外凝重。

这份凝重,与半个世纪以来那些关于父亲的鲜活不灭的记忆相关,与随着岁月的流逝而与日俱深的对一个伟大灵魂的认知相关,与作为焦家的后代肩上和心上共存的那份沉甸甸的使命、责任、义务相关……

记忆与回味

1964年5月的那一天,焦裕禄的去世,对于这个普普通通的家庭而言,无疑是世上最大的灾难。

焦家的天塌了!

当徐俊雅带着守凤,带着那个天一般大的噩耗,踉踉跄跄跌进家门,一声撕心裂肺的哭声,把正在玩耍的孩子们都吓着了!

时年,逝者焦裕禄42岁,妻子徐俊雅33岁,最大的女儿守凤18岁,长子国庆13岁,女儿守云11岁,守军9岁,次子跃进6岁,最小的儿子保刚才不足4岁。

除了守凤刚刚懂事外,其余5个孩子都懵懵懂懂。

13岁的国庆和同龄的男孩一样粗心而贪玩,连父亲几个月来一直在外看病都知之不详;11岁的守云两条小辫子上绑着耀眼的红头绳,那天正和伙伴们一起兴高采烈地玩捉迷藏,是大姐守凤一把拽住她,扯下她头上的红头绳,把她拉进了“悲惨世界”。

此时此刻,焦家的孩子们似乎才明白:

和他们息息相关的那个人不在了!

爱他们、疼他们、牵挂他们,同时又时时处处苛刻要求着他们的那个人不在了!

他们平素里爱着、仰仗着、依靠着,同时又常常抱怨着、不满着的那个人不在了!

痛定思痛。惟有记忆长存。

而孩子们关于父亲的记忆丰富、斑驳:在那个与他们血肉相连的生命定格里,既有温馨的场景和亲切的画面,也不免伴生一些困惑、不解乃至怨艾。

父亲是多么喜欢孩子、喜欢我们啊!守凤、守云都不止一次地回忆起,父亲一身泥土、一头汗水、推着一辆破自行车叮咣叮咣跨进家门时,腿上坐一个,脖子上挂一个,背上驮一个,和孩子们戏耍的场景。

守云还记得,父亲非常忙,整天不是下乡就是开会,所以经常住在办公室。在父亲常住办公室的日子里,每天夜深人静时分,母亲会带一个孩子去陪父亲。这对孩子们来说,简直就是盛大的节日,无上的奖励!

记忆并不总是同样的色调。

焦家6个孩子中,大姐守凤对于父亲的记忆最为清晰、深刻。父亲走的那年,她正好18岁,成年了。

守凤内心里,很长的时段里,都有一个疙瘩,始终纠结着、折磨着,无法释怀:守凤一直都觉得父亲对自己“不亲”。

守凤是有道理的。

守凤刚从学校毕业,父亲就要她去农村,去兰考最穷最苦的农村去当农民。

守凤不干,和父亲杠上了:只要一提下农村的事,就义无返顾地要走,要回山东老家。

下农村的事也就不能再被提起。

接着是找工作的事。打字员不让干,出纳员不让干,邮递员不让干……守凤愿意干的行当,父亲全都不答应,不让守凤干。

父亲给守凤找了一个工作:去食品厂腌咸菜。

有一回,守凤担着一挑子酱油醋去送货,正好遇到骑着自行车从乡下回来的父亲。

守凤瞥见了父亲,不争气的眼泪一下子跌出了眼窝。

父亲没有说话,径直走过来,去接守凤手中的扁担。

守凤倔强,不给父亲。

守凤当时心想:你能帮我送一回,能回回帮我?

最后,守凤流着泪,独自挑着担子走了。

她知道,背后有一双眼睛,一直在送她。

国庆是长子,父亲对他的“关注度”自然也高。

在国庆模糊不清的记忆里,“父亲就是严父”。

“再小的错误,他也从不姑息迁就,不允许有任何形式的特殊化,不允许有一星半点的优越感。”

国庆现在知道:“这是父亲关心我们、疼爱我们的一种表达方式。”

但小时候,哪里知道这些呢。

在长篇通讯《县委书记的榜样——焦裕禄》中,国庆“看白戏”的一段被写进去了。

国庆说:“看白戏的何止我一个啊!县里领导的孩子就那几个,礼堂把门的全认识,每次都是有票的人进完了,把门的就把我们这些没票的放进去。大家都去看,可父亲就是逮着我、抓住我当了典型。”

然而,时光荏苒,岁月更替,焦家儿女们对父亲的理解、认知也在渐次深化。

穆青、周原、冯健一篇通讯,让父亲的形象举国上下家喻户晓;

更为直接、更为重要的是,来自兰考乡野坊间纷至沓来的对于父亲那些发自肺腑的赞誉、刻骨铭心的回忆、连心连肉的怀念……这一切,耳濡目染,让焦家儿女们伴随着岁月的成长不能不一次又一次重新审视父亲,重新认知父亲。

孩子们开始理解,作为父亲,他怎样一面把最细腻的对于儿女的爱暗藏于心,一面把最深沉的爱奉献给兰考这块土地,奉献给他所忠于的事业。

童年、少年时代曾经鄙视、曾经视作耻辱、曾经认为不堪回首的碎片记忆渐渐焕发出新的色调,那些心中曾经万分憋屈、不可理解的事件、场景也在新的情境中变得温暖而柔和。

曾经,那时候,多么为一件补了许多补丁的旧衣服而感觉羞于见人,多么为一个不体面的工作岗位而暗自落泪,多么为一顿严厉苛责的训诫而长时间的委屈抱怨……

而今,拨云见日。一切有了新的意义。

然而,父亲的意义,更多来自乡间村头一众百姓的佐证。

每年父亲祭日,守云都会来到那棵著名的焦桐树下。

这天,她一人静伫树下,一位耄耋老人的呢喃之语清晰传来:“焦书记可真是个好人哟,也不知他家的孩儿们现今都干啥哩,过得好不好?”

老者像是自言自语,又像在对人发问。

守云突然就湿了眼眶。

不知道老者的姓名,和父亲曾经有过怎样的际遇,只知道父亲去世几十年,岁月一点都不曾淹没那些来自乡间的思念与挂牵!

这种魅力,这种力量,从父亲记录洪水流向的行行字迹中,从父亲治理风沙盐碱的声声话语里,从父亲访贫询苦嘘寒问暖的步步行程上,焕彩流芳,迸发光大,最终成就一种永恒。

这种魅力,这种力量,就像那棵闻名遐迩的焦桐,因为深深植根于脚下的这片土地,所以经风雨洗礼而愈发繁茂,历岁月磨砺而更加伟岸——魅力之源、力量之源就来自土地,来自人民!

寻寻觅觅,上下求索,焦家儿女们终于洞悉,父亲,这位精神卓越者卓越之所在。