记者 陈 原

2013年07月18日08:33 来源:人民网-人民日报

|

|

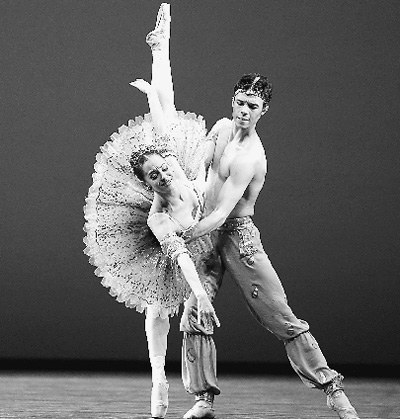

刚刚落幕的第二届北京国际芭蕾舞暨编舞比赛剧照。 |

|

|

2013年1月,中国舞蹈荷花奖获奖作品在杭州演出。 |

比赛,这一从前很正经的事情,如今,在荧屏中正日益走向强烈的娱乐化,似乎不娱乐就没有看点,更得不到社会的关注。娱乐需要比赛提气,比赛更需要娱乐促销,在此伏彼起的各类选秀节目里,二者已经显得密不可分。但是,还有一批没有娱乐、不是选秀的舞台艺术比赛又该如何生存,它们还能继续下去吗?这也成为7月12日落幕的第二届北京国际芭蕾舞暨编舞比赛的一个话题。

艺术比赛,在人们的心目中,过去都是放在剧场里,前面是评委,后面是观众,一个个选手依次登台表演,然后评委打分,最后公布名次。后来,有的比赛进入了荧屏,但也就多了个点评的环节,再加点场外解说。近些年,随着电视节目的日益娱乐化,比赛也成了荧屏娱乐的一种载体。“比赛的竞争性、悬念性可以为娱乐增加看点和刺激,选手的奋斗经历和亲友的高度关注可以为娱乐带来情节和点击率。”南京艺术学院教授居其宏对时下的荧屏比赛深有感触。

通过比赛可以为荧屏娱乐带来更多收视率,当这一“诀窍”被很多人发现并效仿后,大量荧屏比赛节目开始轮番上阵,而且还是从引进版发端。舞蹈比赛,过去的小众欣赏忽然间变成大众的最爱,一个接着一个在各卫视频频出现;演唱比赛,从前只有流行歌曲才受关注,而如今,美声、民族、戏曲,无所不包,在各电视节目里以各类名义遍地开花。在这娱乐比赛化、比赛娱乐化的大潮中,还有一批既无选秀、也不娱乐的重要艺术赛事仍在剧场内悄然进行,不过,外界的喧嚣也让他们不得不关注自己的生存状态和大环境的影响。

7月12日,由国家大剧院主办的第二届北京国际芭蕾舞暨编舞比赛落幕,其间举办的舞蹈论坛上,来自世界各地的舞蹈专家与中国舞蹈家们在探讨各类专业性议题的同时,也将目光对准了电视娱乐化大潮对艺术的冲击问题。

专业比赛只能讲艺术

北京舞蹈学院的青年教师刘严在舞蹈论坛上带着自己的疑惑发言说,他曾经有几次跟导师一起参加了一些电视台的选秀节目,但最后认为这些都不是真正意义上的舞蹈比赛,舞蹈只不过是一个载体,实际就是一种真人秀,带来的只是收视率。有些制作团体就公开宣称他们实际上是在做生意,因为有收视率就有广告,有了广告就有了钱。而对一些舞者来说,参加这些节目也是在赚钱,比如有一个舞蹈演员不断地去各电视台参赛,这里挣了20万,又跑到另一家出场,说是还想赚更多。

德国巴伐利亚州慕尼黑芭蕾舞团艺术总监伊凡·利斯卡是“第二届北京国际芭蕾舞暨编舞比赛”评委会主席,他在论坛上介绍说,电视舞蹈在德国是属于一种商业的形式,而剧院的舞蹈是一种艺术的形式,带有鲜明的非商业性。电视节目的效果尽管非常好,但最终只是帮助人们在电视前消磨时间、打发日子而已。美籍华裔舞蹈家蒋齐也说,在欧美国家虽然也有一些荧屏舞蹈比赛,收视率很高,观众也非常喜欢,但大家分得很清楚,这些就是商业节目,是娱乐,真正的艺术比赛还是那些在剧场举行的单纯的艺术赛事,这些艺术赛事在文艺界具有很高的地位,在观众中也有威望,选出的人才更会得到社会的高度认可。

中国舞蹈家协会副主席冯双白经常担任专业比赛的评委,也出任过关注度极高的荧屏比赛的评委,听过论坛发言后,感慨颇多,“通过荧屏去追求收视率的那些带有明显娱乐性的比赛,其文化含量和艺术价值极其有限,商业目的十分鲜明。但如‘舞蹈荷花奖’、‘全国舞蹈大赛’这样的专业性很强的比赛,艺术价值却是第一位的,最终目标是为发现人才,为舞台输送人才,为时代留下舞台艺术发展的足迹。所以,在这些比赛中,必须以专业水准衡量选手,不能靠情绪化的点评和激情化的打分。评委严谨的评判和打分是比赛的最后结果,其他都会摒除在外。”

不但国家大剧院的舞蹈论坛关注专业比赛的生存状况,还有更多的艺术家也在为比赛的艺术纯洁性而呼吁。“在大量荧屏选秀节目四下喧闹的同时,我们不能忘记还有一些专业比赛需要坚守,这些比赛是国家选拔人才、发现人才的主渠道,一旦丧失,那么多艺术团体和艺术舞台就失去了艺术人才的后继之路,后果不堪设想。在这些比赛里,一定要讲求艺术标准,不能考虑商业利益。如果都是依靠选秀获得人才,那国家舞台的艺术水准就会不断降低。”作曲家、总政歌舞团团长张千一在接受采访时这样认为。

中国音乐家协会主席赵季平也说,在大量荧屏选秀节目的冲击下,各专业比赛的主办者必须坚持自己的专业性,不能被非艺术的利益所诱惑,无论资金支持还是人才的选择上都应该向专业艺术赛事倾斜。对观众,也需要通过各种渠道介绍娱乐与艺术的区别,逐步培养他们的艺术欣赏情趣。

| 下一页 |

| 相关专题 |

| · 热点·视点·观点 |

微信“扫一扫”添加“学习微平台”