蔡世平

2014年03月25日10:07 來源:人民網-人民日報海外版

|

|

蘭考縣“焦桐” |

|

|

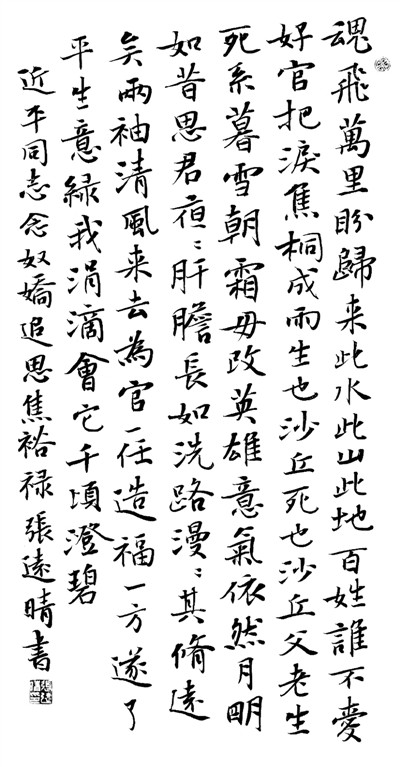

念奴嬌·追思焦裕祿 |

優秀的民族產生優秀的民族文化,優秀的民族文化培育永恆的民族精神。這種優秀的民族文化與民族精神,一經產生與出現,就超越時空,為全人類所吸收,成為人類共同的文化瑰寶和精神財富。而同時,世界也會向她送出感激的目光,並報以深情的微笑。

無疑,焦裕祿這個人,已經成為一個時代的民族記憶。焦裕祿精神,也成為中華民族艱苦奮斗、自強自立、堅忍不拔的精神符號,在人民心中巍然屹立起永恆不倒的民族精神長城。

這是我在讀了習近平創作的《念奴嬌·追思焦裕祿》一詞后的感想。

對“50后”、“60后”來說,焦裕祿是不陌生的。他“親民愛民、艱苦奮斗、科學求實、迎難而上、無私奉獻”的事跡,通過新華社記者穆青等同志的長篇通訊《縣委書記的榜樣——焦裕祿》,如春風吹拂,迅速傳遍神州大地,真可謂老少皆知。焦裕祿的名字深深地刻進時代的記憶裡。焦裕祿的形象直至今天仍然真切而清晰,親切而溫暖。

記住一個人,同時也就會記住一個時代。焦裕祿是在1962年冬天上任豫東蘭考縣委書記的。1962年那是一個怎樣的年份啊?那是三年困難時期剛過,人民生活還沒有從極度貧困中解脫出來,生存的困境還重重地寫在中國人的臉上。這時候,民族特別需要艱苦奮斗、自強自立的精神。這時候,共產黨人理所當然地站到了時代的前沿地帶,向老百姓最困難、最需要的地方走去。

又不能不想起習總書記創作這首詞的上世紀90年代,那是改革開放全面鋪開、縱深發展的年月。城市文明、工業文明、信息文明正逐步取代農耕文明。國人的生產方式和生活方式正在發生急劇的、翻天覆地的變化,人們的思想觀念極為活躍。國門大開,漂著油污的水,總是最先流進來。追求物質享受,不勞而獲的投機心理,也開始抬頭,並有漸成氣候之勢。但是社會並不富有,國家並不強大。作為從50年代60年代一路走過來,深知民情國情的習近平,最知道一個民族最需要振作什麼樣的精神。民族精神乃國之神器,是不可坍塌的。具有強烈的家國意識和人文情懷的習近平不能不為當時社會的某些現象而深感憂慮。1990年他正在中共福州市委書記的任上。7月15日,夜已經很深了,皓月如銀,心地一片澄明,這時候他正讀著一篇《人民呼喚焦裕祿》的文章,心情久久不能平靜,思緒如潮,隨即揮毫寫下了這首詞。

字面上解讀這首詞是不難的。前三句,“魂飛萬裡,盼歸來,此水此山此地。”這裡的“魂”是指焦裕祿,也指焦裕祿精神。他多麼希望焦裕祿歸來,又回到祖國的山河大地。因為今天的祖國山河大地和改革開放、奮發作為的現實社會仍然十分需要焦裕祿精神,來“治沙”“治水”,富民強國。

“百姓誰不愛好官?把淚焦桐成雨。”第一句直接表達一個最普通不過的道理,當然也是真理。老百姓誰不熱愛像焦裕祿這樣為人民做好事的好官啊。第二句的焦桐需要作點解釋。焦裕祿在蘭考工作期間,為治理“三害”總結出“扎針、貼膏藥”,治理風沙的方法,帶頭植樹造林,廣栽泡桐樹。焦裕祿1963年親手栽下的一棵,現在仍然枝繁葉茂,被人們稱為“焦桐”。“焦桐”為何生長得好呢?是因為老百姓懷念焦裕祿的淚水時時在澆灌它啊!也說明焦裕祿仍然活在老百姓的心中。焦桐還有另一個典故:東漢蔡邕,也就是蔡文姬的父親,曾用燒焦的桐木做了一把琴,音色極好,稱為“焦尾琴”,泛指好琴。焦桐、焦尾琴、焦裕祿,一字三關,都是狀焦之美好。也特指焦裕祿為人民做好事,留下了好的口碑。

“生也沙丘,死也沙丘,父老生死系。”沙丘是令蘭考人頭痛的自然生態,沙丘系著蘭考百姓的生與死,與百姓的生活、與百姓的命運息息相關。治理好沙丘,把沙丘變成良田,才能讓老百姓過上好日子。這裡的“沙丘”還可作這樣的理解,即對當時某種社會現象的一個“隱喻”。社會上存在著日漸滋長的貪圖享樂、安逸之風,不通過勞動而獲取財富的投機取巧心理。這種東西有如民族精神的“毒瘤”,如不及時有效治理,就會對黨、國家和民族造成極大的危害。我理解,此二句似是詞作的關鍵點,不可不細心體會。

“暮雪朝霜,毋改英雄意氣!”這兩句既是贊頌焦裕祿艱苦奮斗的英雄氣概,又是抒發作者改造山河、富民強國的一種豪邁精神。

下片前三句,“依然月明如昔,思君夜夜,肝膽長如洗。”作者回到寫作此詞的時候,今夜的月,還如同焦裕祿那時的月一樣清明。我夜夜思念你。月光如水。你的肝膽和我的肝膽都像這月色洗過一樣清澈,纖塵不染。

“路漫漫其修遠矣,兩袖清風來去。”前一句是屈原《離騷》中的話,隻把“兮”改成了“矣”,意思都一樣。這兩句表達的是,既要像屈原一樣,對真理不斷追求,對國家民族前途命運深入思考,勇於承擔責任,敢於擔當,又要像焦裕祿一樣,兩袖清風,為國為民樂於奉獻,完美自己的人生。

“為官一任,造福一方,遂了平生意。” 這是焦裕祿把一生獻給黨獻給人民的生動寫照,也體現了作者見賢思齊的優良品格。既然做了一任地方官,就要造福一方百姓,也要造福一方山水,才能完成平生的意願,也才能安妥自己的靈魂。

“綠我涓滴,會它千頃澄碧。”今夜我點點滴滴的思緒啊,就像春天的草木一樣,全是綠的。而我的思緒無遮無攔,浩浩蕩蕩,已成為月光映照下一碧萬頃的湖水,澄澈清明。

2014年3月18日,習總書記在蘭考縣委老辦公室舉行的縣委常委擴大會議上深情地說到《念奴嬌·追思焦裕祿》這首詞:“我是有感而發,直抒胸臆。”

這就又不能不說到習總書記為何要在時隔24年后的今天重提這首詞。

黨的“十八大”后,以習近平為總書記的黨中央及時提出“八不准”,並在全黨深入開展以反對形式主義、官僚主義、享樂主義、奢靡之風為內容的“黨的群眾路線教育實踐活動”,目的就是規范全黨的行為,發揚中國共產黨的優良傳統和作風,建設一個為人民擁護的、信賴的、堅強的中國共產黨,帶領全國各族人民實現偉大的民族復興夢。這是中華民族對中國共產黨的時代期盼,也是中國共產黨人崇高的歷史使命。而《念奴嬌·追思焦裕祿》的詞,在當下具有警示共產黨人和全體國民的強烈的現實意義。從這裡,我們深切地感受到習總書記親民愛民,與大地山川、人民百姓相依為命的高尚情操,感受到習總書記關心黨和國家前途命運的赤子情懷。

習總書記《念奴嬌·追思焦裕祿》的詞從藝術特色上講做到了以情勝、以意勝、以氣勝。

情,是發自肺腑,飽含深情。是對焦裕祿的深情懷念。心有所感,發而為詩,極為真摯感人。作者通過與焦裕祿的靈魂對話,以浪漫主義的表現手法,時空交替出現,默默地表達了對祖國前途、民族命運的深切關懷與憂慮。中國共產黨人坦蕩無私的家國情懷,赤子之情,可謂躍然紙上。

意,是意境開闊,通體透明。作者思緒悠悠、視通萬裡。立意點全在國家、民族和執政黨。而最為一般詩人所不能企及的是,作者和盤托出一個共產黨人的心境,可謂靜影沉璧,浮光躍金。這樣的胸襟與心境足可以溫暖人心、溫暖社會,引起讀者的心靈回響。

氣,是正氣流貫,天地動容。20世紀90年代來追思焦裕祿,可謂沒有投時代所好。在當時的社會看來,似乎有違時令,文不對題。但正是這一點,體現了習總書記的不同凡響,目光遠大,大處著墨,升騰起一種安排山河、指點時令的天地浩然之氣。

習總書記於此時重新發表這首詞,對弘揚中華優秀傳統文化,特別對求正容變、繼承創新的中華詩詞的繁榮與發展,有著十分重要的現實意義,給傳統舊體詩詞如何反映當下生活、書寫時代精神,提供了一個范例。

(作者為中華詩詞研究院副院長)

| 相關專題 |

| · 熱點·視點·觀點 |

微信“掃一掃”添加“學習微平台”