2013年07月09日08:18 來源:人民網-人民日報

|

|

徐鵬飛繪 |

|

|

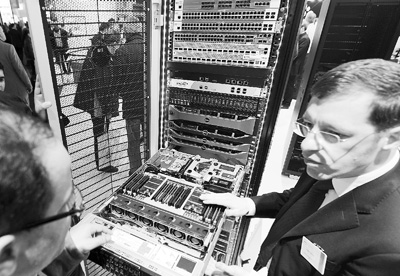

2013年3月,在德國漢諾威IT展戴爾公司展台,工作人員向參觀者介紹一款大型服務器。 |

杜小勇(中國人民大學信息學院院長)

肯尼思·丘基爾(《經濟學家》雜志數據編輯)

黃智生(荷蘭阿姆斯特丹自由大學計算機系高級研究員)

朱揚勇(復旦大學數據科學研究中心主任)

維克托·邁爾·舍恩伯格(《大數據時代》作者)

法迪·謝哈德(互聯網名稱與數字地址分配機構總裁)

斯蒂夫·帕爾默(美國IT咨詢公司Avanade商業情報部副總裁)

問題一:

大數據屬於誰?

杜小勇:獲取、記錄數據需要耗費資源,因此,數據也就具有了資產的屬性。在大數據出現以前,數據依附於具體業務而存在,人們更多的關注在使用數據的軟件系統上。沒有軟件的使用,就沒有數據的價值。當時有關數據的歸屬問題並不那麼突出。在大數據時代,數據可以作為一種獨立的存在,其“資產”性價值越來越引起人們的重視。

數據是物理世界客觀事物性質、狀態的反映,這是客觀存在。你去收集了,有特定的表達形式,自然特定格式的數據就是你的。個人、企業、政府、組織都可以合法地去收集數據。如果違反了現有法律收集了數據,自然也是非法擁有,數據財產也是非法的了。

肯尼思·丘基爾:個人、企業、政府等都可能是數據的擁有者。比如,移動運營商收集個人使用全球定位系統的定位數據。這種情況下,個人成為大數據的來源,移動通信公司投資並收集大數據,以向用戶提供更好的服務。類似地,政府可擁有特定的數據,如人口普查數據、天氣信息、郵政編碼等。不過,我們會對大數據如何使用或者是否應該被收集施加一些限制。

黃智生:隨著智能手機、網絡和衛星定位系統的普及,每個人的一舉一動都會產生很多數據。個體在購買手機、簽署手機合同之時可能就同意手機網絡公司有權獲得個人位置之類的信息了。

今后的數據歸屬權與個人隱私的概念可能越來越無關,而且隨著時間的推移,人們對於隱私的看法也在發生改變。以個人位置數據信息為例,以前,人們肯定很不樂意自己的行蹤被別人獲知。如今,似乎沒有人為了不讓別人知道自己的行蹤而不使用手機。

歐洲民眾要求政府公開信息的訴求越來越強烈,歐盟和歐洲各國的立法也在向這個方向推進。以荷蘭為例,除了涉及國家安全和個人隱私的公共信息外,大部分信息都已經實現了公開。民眾也有權向政府申請信息公開。

朱揚勇:關於數據財產,目前法律上存在空白,套用目前的物權法或著作權法等相關法律可能都有些問題。所以,我們隻能來談談數據權益歸屬的合理性問題。因為數據不是天然存在的,所以,“數據應該屬於數據的生產者”的說法比較合情合理。但是,很多時候數據擁有者很難主張權利,這需要將來制定相應的法律來解決。現在面臨的問題主要有兩個:一是當數據有多個生產者時如何界定﹔二是當生產的數據涉及秘密和隱私時如何界定。

對於第一個問題,可以通過協商解決。例如,某人在電子商務網站購物,購物行為生產的數據是可以由購物者和電商(可能還有第三方支付平台)共同擁有。一般情況下,個人購物數據對個人幾乎無用,目前被電商無償佔有了。再比如,微博數據現在幾乎已經作為個人資產來看待了,因而微博運營商就不能無償佔有使用微博數據,需要協商處理。對於第二個問題, 就需要法律來界定了。例如,病歷數據是病人和醫生及醫院共同生產的,醫院銷售病歷數據就一定會遇到麻煩,這裡不是數據權益的主張問題,而是涉及病人的隱私問題。

問題二:

大數據誰掌控?

肯尼思·丘基爾:沒有哪個機構或者哪個人會擁有大數據的最終控制權。這取決於具體情況,即什麼類型的數據、用於何種目的。例如,我們的智能手機傳感器可能會識別我們周邊的人。這是否意味著我侵犯了別人的隱私呢?也許是的。但這不同於上世紀20年代中期大眾攝影時代發生的情形。那個年代,如果有人在大街上對你拍照或者錄像,你會覺得受到了干擾。但是,今天,當人們在巴黎盧浮宮前被數百台智能手機拍攝時,大部分人是不會在乎的。

維克托·邁爾·舍恩伯格:我們仍處在大數據時代的初始階段,誰來掌控大數據或者誰來使用,在何種條件下又受到何種規范,大數據未來的儲存和流動方式等,都還處於未知的狀態,我們無法給出准確的答案。但是社會的各個領域已經有很多這方面的嘗試,未來在這方面也一定會出現更多的創新。

未來對大數據規范管理的重點仍舊需要集中在個人信息的使用方面,而不是數據的採集和交易過程。採集數據的過程並不會帶來太多的麻煩,關鍵問題在於有可能產生數據濫用。因為互聯網公司可以收集大量有價值的數據,而且有利用這些數據的強烈的利益驅動力,所以互聯網公司順理成章地成了最新處理技術的帶頭實踐者。它們甚至超過了很多有幾十年經驗的線下公司,成為新技術的領銜使用者。但事實上,政府才是大規模信息的原始採集者,並且還在與私營企業競爭他們所控制的大量數據。

黃智生:目前網絡上的數據龐大,但絕大部分數據都是由公司進行管理的。比如個人的郵件系統,無論個人使用哪一家公司的郵件系統,提供商都可以看到這些郵件。但是這些公司的員工必須遵守職業道德,而且有嚴格的調閱規章制度,法律中對私自查看或泄露別人網絡隱私的行為也會進行嚴厲打擊。

公共數據可以由政府進行管理,但必須嚴格遵守法律。在歐洲,個人、公司和組織有權拒絕向政府或執法機關提供數據。比如,我在阿姆斯特丹留學期間,荷蘭警方要求我們學校提供所有華人留學生的住址,但學校表示,荷蘭法律沒有規定我們有義務向警方提供此類信息。但如果涉及國家安全,又有法律可循,那麼歐洲的政府是有權管理相關數據的。

| 下一頁 |

| 相關專題 |

| · 熱點·視點·觀點 |

微信“掃一掃”添加“學習微平台”