龙敏飞

陶小莫/画

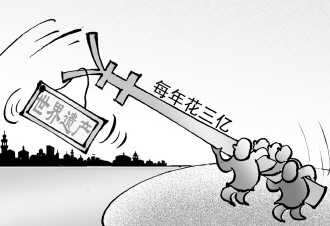

8月25日,联合国教科文民间艺术国际组织中国区主席陈平作客“金沙讲坛”,讲述“文化遗产的传承与保护”。她透露,为了申遗,全国各个地方每年总共要花大约3亿元。因此,各个地方应该冷静看待世界文化遗产,不能为了发展旅游而盲目申报(8月26日《成都商报》)。

围绕申遗热的讨论,从来都没有间断过,只是到底有多热?我们一直没有数字上的概念,如今,这个数字得到了量化,联合国教科文民间艺术国际组织中国区主席陈平透露,全国各地每年申遗须花费3亿元,这个数字高低暂且不论,关键看其用在何处,是否用在刀刃上。

如果申遗是为了保护文化遗产、是为了呵护我们的文化记忆,且经过必要的民意考量,那么即便每年投资30亿元,也完全没有问题。不过眼下的申遗热,却似乎少了一些理性,多了一些盲目。这是因为,不少地方的申遗项目念的都是政绩经、经济经,成功申遗不仅装点了门面,还能借机开发旅游,大打门票经济。太过看重经济因素,就会忽视申遗背后的文化色彩和民生需求,于是不顾实力大肆举债的有之、大拆大建的有之、缩减民生投入的有之、破坏环境的亦有之。

没有理性的申遗程序,没有科学的申遗方式,盲目地砸钱进去,就是让纳税人的钱财打了水漂,就是浪费纳税人的钱财。此外,申遗成功后的“轻保护”、把申遗成功当成一棵“摇钱树”等做法,也见证着申遗热背后的“乱象”。这些“乱作为”,显然偏离了申遗最初的本意。

谈及当下各地的申遗热,中国文物保护基金会理事张柏认为:“申遗只是手段,借它促进文化遗产保护才是最终目的。”在这样的宗旨下,便要求申遗回归理性、回归常识。就眼下来说,申遗每年耗费的3亿资金里,有多少是经得起程序正义考量的?又有多少是拍脑袋决策的?这背后的关系,必须厘清。不然,便无法断定哪些申遗是理性的,是为了保护文化遗产的;哪些申遗又是盲目的,是把申遗成功当“摇钱树”的。让申遗资金都能禁得起程序正义的考量,才能让申遗回归本来应有的秩序。

即使申遗成功也只是文化保护的新起点,无论申遗有多少附加值,保护这些文化遗产都应是亘古不变的最大价值。“申遗年耗3亿”只要经得起民意考量、程序正义考量,就没有问题,而如果经不起这些考量,便是进行重新审视的时候了。