□制图 郝雪莹

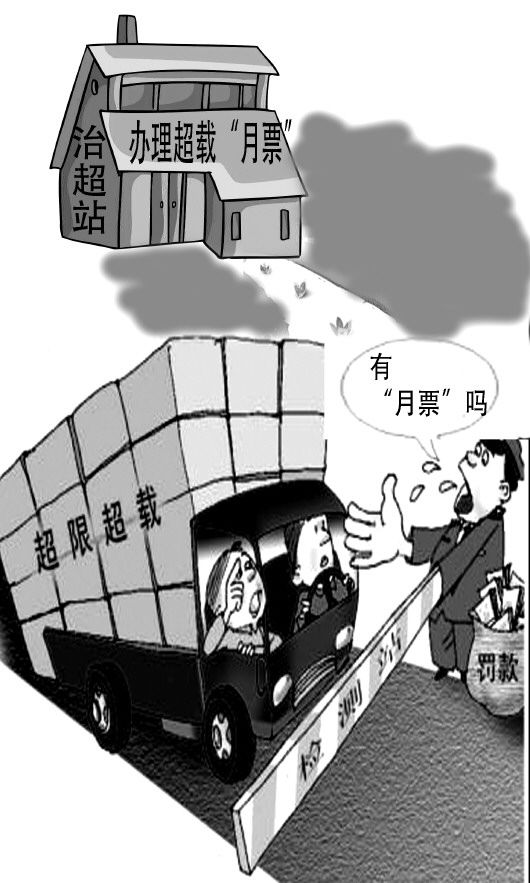

购买“月票”就可以超载不被罚,这样的事为何屡见不鲜?近日,永年县和邯郸县路政、运管及治超站打包销售“超载月票”的事件遭到媒体曝光。

记者在调查中发现,在河北永年县和邯郸县,“月票”被货车司机称为“买路费”,永年县的路政、运管和治超站打包价为3200元,邯郸县价格是1550元。购买月票后,售卖的执法人员会登记车牌,超载上路被查后,只要出示“月票”,就可顺利通过,不受处罚。

罚款“月票”,以罚代管,甚至将违法行为合法化,已经成为一些地方的通行做法。超载治理,已然成为“年年喊成效,年年不见效”的老大难问题。

近年来,公路的头号杀手即为超限超载,数据显示,全国70%的道路安全事故与超限超载有关。根据权威分析,超限超载车主每赢利1元,就会造成公路损害维护费用近100元的代价。但在经济利益的驱使下,超载车主与部分执法者暗中勾结、沆瀣一气,公然无视治超背后的公共利益和安全代价。

“超载月票”并不是新生事物,根据此前媒体报道,全国不少地方都有类似的执法“创新”,区别只在于:有的地方公开实行“包月制”,有的地方依靠“买路公司”,暗中交易。六七月,一些地方超载车暗中“买路”,躲避处罚的事件也由媒体曝光。

货车超载的危险性、危害性人所共知,“超载月票”之荒唐、荒诞显而易见:一方面,执法的目的本是为了遏制交通违法,而“超载月票”却变相鼓励司机违法——司机交了钱就能堂而皇之地违法,为了把交的钱赚回来,势必尽可能多地违法超载;另一方面,执法权是一种公权力,不是商品,而“超载月票”相当于将执法权明码标价、公然贩卖,将执法变成一种交易和敛财的手段。

令人尴尬的是,众多货车司机对此不仅不愤懑、不抵制,反而乐于配合,心甘情愿地掏钱,甚至视之为“人性化执法”。个中原因其实不难理解:“超载月票”对于经常超载的司机来说是合算的,如果不买“月票”,超载一次处罚一次,不仅罚款总额高于“月票”,而且可能被扣分甚至被卸货,实在太麻烦。

若是取缔“超载月票”,恐怕很多超载司机并不乐意。超载司机乐的“花小钱,省大钱”,而执法者也有利可图,中饱私囊。正因为执法者与被执法者双方都满意,一拍即合,“超载月票”才屡禁不绝。那么,超载车主与执法人员之间的这条灰色利益链,就应得到足够的重视。

永年县和邯郸县两地一共开过多少张“超载月票”,“超载月票”所得收入进了国库、进了部门,还是进了私人的口袋?这些,都是应该深究的问题。但这些问题在超载车主与执法人员的双重“掩护”之下,查实是非常困难的事。

像河北两县交通部门这样以敛财为目的的执法现象在全国并不是个案,“超载月票”必须打击,但灰色利益链不除,这种潜规则下的产物还会以其他形式出现。如何加强执法队伍监管?有关部门应切实整顿行风,加强对执法人员的教育,认真落实工作职责,确保执法队伍自身的纯洁性,防止执法权沦为敛财工具。同时,更要从制度体系建设入手,用制度来规范教育、制约、监督和惩处腐败行为,防止职务犯罪的再次发生。(冯磊)