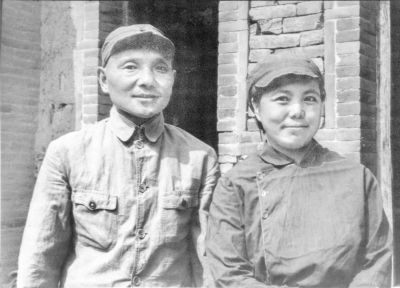

1939年,邓小平与卓琳、孔原和许明在延安举行婚礼时的合影。

婚后不久,卓琳随邓小平回到太行山抗日前线。

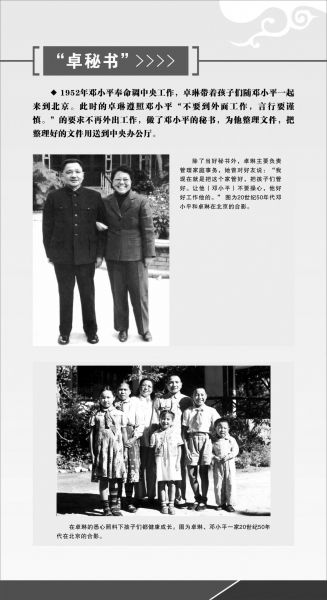

在卓琳的悉心照料下孩子们都健康成长。

50年代初的卓琳与邓小平。

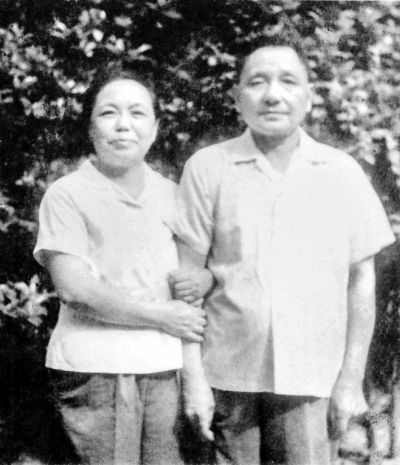

卓琳与邓小平在江西的合影。

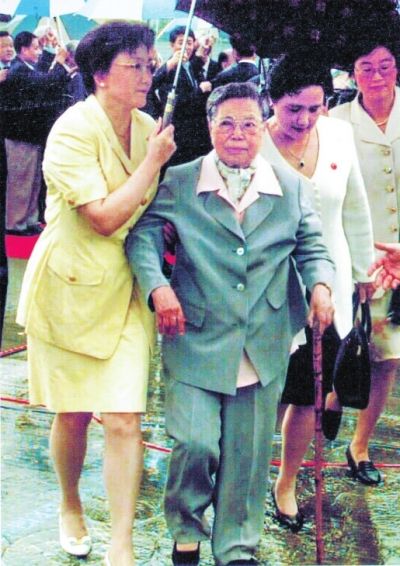

卓琳参加香港回归仪式。

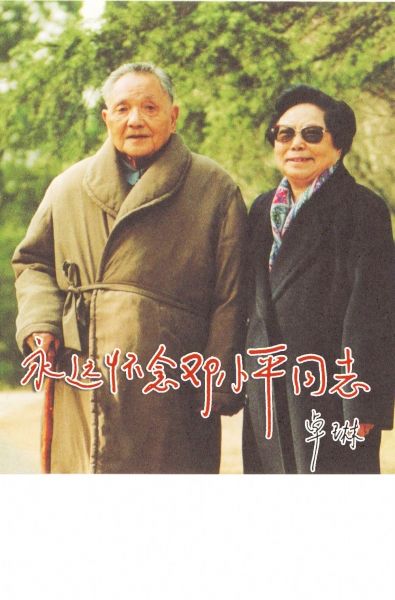

卓琳,彩云之南的才女,黄土高原上的琼英。从云南宣威的富商之家走出,毅然奔赴延安、投身革命。1939年9月与邓小平相识相知,共结连理。她与爱人共沉浮、同甘苦,携手走过了58载风雨同舟、相濡以沫的人生旅程。

卓琳是邓小平的妻子,是他的秘书,也是战友。无论是戎马倥偬的战争年代,还是百废待兴的建国时期,抑或热火朝天的和平建设时期,卓琳始终以女性的温情、善良和坚忍,默默地站在一代伟人的身后,用坚定的信仰和深深的爱,不断给予丈夫力量和支持,陪伴着爱人度过“最痛苦的日子”,支持着伟人创造新时代。

卓琳是一个平凡的女人,平凡到深沉,平凡到博大,最终用这样的平凡去诠释不平凡的涵义。有一种相守,在时光的长河中浸透了人世繁华,而无惧风雨,这平凡渐渐地就变成了伟大。今天,是卓琳同志百年诞辰,让我们走近她,走近平凡中的伟大,去倾听她讲述和小平同志的故事。

A 真诚结缘

“我觉得这人还可以。他有知识,是知识分子。”

邓小平与卓琳相遇相识在延安,那是1939年的秋天。邓小平当时是八路军一二九师政委,卓琳是一个年轻的女学生。对这位从前方来的长征干部,卓琳缺乏了解。邓小平两次托人说媒,都被卓琳拒绝了,因为她不想嫁给工农干部。卓琳的拒绝,并没有令邓小平灰心,他决定当面和卓琳谈一谈。卓琳,这位曾经发誓抗战不胜利就不结婚,发誓不嫁工农老干部的女大学生,终于嫁给了比她大12岁的邓小平。她说,是邓小平的真诚感动了她。

1939年秋,邓小平来延安开会。他那时是一二九师政委,在太行山工作,还没有结婚,邓发想让他在延安找个合适的,就把他带到学习班来了。一次我去曾希圣家,曾希圣说有人想和我结婚,问我愿不愿意。我表示不愿意,因为当时我还年轻,还想再工作几年。还有就是我怕跟一个工农干部结婚,不是看不起他们,是他们没知识,你跟他说话说不到一块。有一个笑话,说一个工农干部跟一个知识分子结婚,两个人晚上沿着延河看月亮,那个女的说,你看这个月亮多漂亮啊,他的丈夫就说,有什么漂亮的,看不出来,在延安就传为笑话了。我结婚可不能找这样的工农干部,我要找就找知识分子。

所以,曾希圣跟我谈了两次我都不愿意。后来邓小平说,我找你谈谈可不可以?我说,可以。于是我们一起到曾希圣家。邓小平说:“我这个人年纪大了,在前方作战很辛苦,我想和你结婚,可是曾希圣和你谈了,你不同意。我这个人不大会说话,希望你考虑一下这个事情。我年纪比你大几岁,这是我的缺点,我希望在其他方面可以弥补。”

他找我谈了两次:第一次谈他的情况;第二次谈他的希望。我听着,觉得这人还可以。他有知识,是知识分子。我想,反正早晚都得结婚。我那时已经23岁了。我以前就认识邓小平,现在他亲自来找我了,说话又那么诚恳,我就同意了。但有个条件是,结婚后马上离开延安,因为我害怕其他人笑话我也嫁了个“土包子”,邓小平也同意了。后来在杨家岭毛主席窑洞门前,他们把两张桌子拼起来说:“今天我们会餐啊!大家都来会餐吧!”也没有说要结婚。当时李富春对我说:“你也认识邓小平,大家会会餐,现在给你们腾出个窑洞,吃完饭后你们一块儿回去就算结婚了。”当时有两对夫妻,还有一对是孔原和许明。因为当时我有些勉强,没有什么准备,邓发就把他们住的窑洞腾出来给我们,我们就在他们的窑洞里结婚了。

B 牵手太行

“我是共产党员,你砍我的头我都得跟着你去。”

结婚后,卓琳跟随邓小平回到了太行山。卓琳留在八路军总部担任妇女训练班的队长。邓小平则赶回了位于辽县桐峪村的一二九师师部。一年以后,在卓琳的要求下,组织上把她调到了一二九师师部。从此,她就和邓小平生活、战斗在一起了。从这时起,她才真正开始了解自己的丈夫。

卓琳活泼、开朗,爱说爱笑,而邓小平则沉默少语。妻子渐渐地适应了丈夫的性格,渐渐地理解了丈夫的心,她默默地支持着丈夫。从太行山到大别山,从抗日战争到解放战争,她跟随邓小平转战沙场,出生入死,从一个任性娇惯的富家小姐,成长为一个彻底的革命者,一个贤妻良母,她逐渐学会了开荒种地、纺线、织毛衣。战场上的闲暇时刻,指挥千军万马的邓小平也会亲自烧上一锅水,为妻子洗洗头发,或是约上另一对夫妻,一同打打牌。

结婚以后,他要回前方去了,他就带着我一块儿去。我们那时候还不熟悉。到了前方以后,他在师部,我在后方,就是八路军总部。朱德是总司令,彭德怀是副总司令。当时总部有个妇女部,我就在妇女部工作。他来开会,就见个面;他不开会,我们就见不着面。

后来我就跟他说,你的性格是不爱说话,我的性格是爱说话。可现在我又不能随便跟别人说话。说错了,对你影响不好,所以我只有跟你说了。我把我的想法说出来,你一定要听下去。我说错了,你可以批评,我来改。他说:“我这个人就是这样的脾气,你愿意说话你就随便说,我有意见我就提,没有意见就这么算了。”我想,这个老干部,你要老让他说话也不行,他也说不了什么。算了,慢慢相处吧。就这样慢慢互相之间就了解了,以后,我们就是这样,我有什么话就对他说。

他们在前方打仗,我们家属在后方。他们打完仗休整的时候,再把我们接去。后来进军西南的时候,他下命令,进军西南,不准任何人带家属,连我们也一样。我不干了。我说:“你不带家属我不干,你们老是把我们‘丢’了不管,这次我一定要跟着你去。我是共产党员,你砍我的头我都得跟着你去。”他没办法,只好允许带着家属。但是去的方式是,他们在前面,由侦察兵看好路了,我们带着孩子随后跟上。

我们到了上海以后,上海刚解放,大城市跟农村不一样,有许多复杂的工作需要处理。邓小平那一个月的时间,要和人谈话,充分了解上海的情况,还要开会,研究采取什么样的政策来进行工作,所以他很累,累得饭也吃不下,老吐。我那时候刚好怀着小孩,我们两个人在上海找了房子,摆了两张床,他住一边我住一边,我吃什么饭他就跟着我吃,但他吃不进去,累。

张锡瑗是邓小平原来的夫人,他对她感情是很深的。可是她走得早,他把她埋在上海的一个公墓里头。解放上海以后,他要去看看张锡瑗的墓。因为上海经历了很长的动荡时期,很乱,很多死人埋在那,去找那个墓已经很困难了,后来找了一位了解情况的老同志,去帮忙打听,终于找到了。我同他一起到张锡瑗墓前,去送点花,给她上供品。

C 后勤部长

“我的任务就是把家管好,把孩子管好,不让小平操心,让他专心致志地干好工作。”

在邓小平家中,卓琳是这个大家庭的核心,她营造了非常和谐、欢乐、民主、向上的家庭气氛。每天的晚餐时分,四代同堂的全家人必定要聚在一起。饭桌上,不分长幼,谁都可以说话。工作繁忙的邓小平能够保持充沛的精力和体力,和卓琳营造的这种家庭气氛不无关系。在这个家中,最重要的无疑还是邓小平。卓琳对孩子们说:“爸爸要干什么,就是家里最大的道理。”在生活上,卓琳给予了邓小平无微不至的照顾。邓小平一年四季穿什么衣服,盖什么被子,每天晚上吃几粒安眠药,都是她来安排。卓琳关心邓小平,邓小平也十分爱护卓琳。卓琳患了重感冒,邓小平全然不顾警卫人员的劝阻和被传染的危险,在卓琳的房间,询问病情,嘱咐她多喝水,按时吃药。夫妻情深可见一斑。

重庆解放后,干部都要下乡工作,孩子们怎么办呢?后来想了个办法,在城里成立人民小学,由我当校长。当时学校分高、中、低年级,吃、喝、住、穿全由我们来负责。当时有些孩子很调皮,我想我得治治他们,并决定先从我自己的孩子治起。邓朴方睡午觉时,看见我在就假装睡觉,我一走就手舞足蹈。我为了治他,中午睡觉时就躺在他的床上,把他的胳膊腿全摁住,用毛巾把他的脸蒙起来,对他说:“你不好好睡觉我就不走。”邓朴方没办法只好睡觉。其他孩子看到我这样治邓朴方,睡午觉时也都不调皮了,秩序就这样维持下来。

到北京后,邓小平顾不上管孩子,我想我一定要把孩子们培养成有知识、有文化、有专业的人才。孩子们当时在八一小学住校,每个星期六晚上才回家来住。我就常把他们集中起来,把我从报纸、杂志上看到的一些知识讲给他们听。有时还准备个课题,比如什么是核裂变呀,和他们一起讨论,增加他们的知识。每个孩子都根据他们的兴趣培养一门专业。我的任务就是把家管好,把孩子管好,不让小平操心,让他专心致志地干好工作。

三年困难时期,供应的油和肉比较少。当时对他们这些高级干部还有一些照顾,多供应一点油和肉。那时我们家人口很多,除了我的五个儿女外,还有一些亲戚朋友的孩子也住在我们家,吃饭的时候总要有十几口人。多供应的那点油和肉要是大家一起吃,肯定不够。可他还要工作呢!他当时是总书记,工作非常忙。为了保证他的身体,保证他的工作,我就说让他单独吃小灶。他不同意,说不行。我说这样吧,派一个人陪你吃行吗?他同意了。可没过多久,他就不干了。他说,我还是要和大家一起吃饭。没办法,我只好同意,每顿饭就让厨师单独给他炒一个菜,别的菜都和大家吃一样的。结果就这一个菜,到了饭桌上以后,他就到处分。给这个一点,给那个一点。到了最后,他实际上一口也没吃,全分给了别人。没办法,最后就大家全吃一样的了。

D 卓琳秘书

“他对我有要求:不要到外面工作,不要出风头。”

1952年,邓小平从西南局调到中央工作,他对我有要求:不要到外面工作,不要出风头。我说算了,我也不出去找工作了。当时有很多领导同志的夫人都在单位工作,公安局怕她们路上出事,就派人暗中保护她们上下班。她们本人并没有要求,有的知道,有的不知道。我想与其这样给公安局添麻烦,不如就给他当秘书,反正他一个秘书也不够用。他同意了。后来,我就给他当秘书。他看完的文件要发的,就交给王瑞林秘书。当时的中央领导中数他的文件最多,所以他的文件存档要专人负责。他看完的文件要存档的,我就负责一件件登记,登记完了以后,我就再用三轮车送到中央办公厅,交给中央办公厅存档,所以那时候就数他的文件最全。当时中央存档的文件,都以我整理送去的为准。这项工作实际上挺复杂的。我专门找了一间屋子,把所有的文件都摆开、整理成册,半个月或一个月一次,用车送到机要办公室。

身为政治家的妻子,卓琳却从不参与政治上的事情。卓琳说:“有些部门让我出面,担任什么职务的事,我不愿意。我没有什么名利思想。”卓琳唯一的职务就是邓小平的秘书,说是秘书,实际上也就是整理文件。邓小平担任党的总书记十年之久,他后来说这是他一生中最繁忙的时期,这十年他只有两个秘书:王瑞林和卓琳。当时,中央存档的文件,大多用的是卓琳上交的文件。

E 风雨同舟

“那个时候,有好多人划清界限,我是了解他的,我和他相依为命。”

卓琳深爱自己的丈夫,即便在“文化大革命”那个黑白颠倒,无数家庭成员互相揭发的疯狂年代,她依然坚定地和丈夫在一起,相依为命,不离不弃。不但自己这样,她还给孩子们讲父亲的历史,讲他工作中的事情,分析斗争形势。从她的讲述中,儿女们知道了蒙受不白之冤的父亲是清白的、无罪的。他们和母亲一样,爱自己的父亲,心甘情愿地与他共渡危难。

那个时候,有好多人划清界限,老祖(邓小平的继母夏伯根)就跟我讲了:“卓琳啊,你可要清醒哦!你们夫妻这么多年,你应该是了解他的,你可别犯糊涂哦!”我就告诉她:“我是了解他的,奶奶你放心吧!不会的。”

“文化大革命”开始时,我和邓小平在中南海。有一天,有人来说孩子们不准回家了,所以只有我和他相依为命了。

又有一天,有人让我和老爷子、老祖收拾东西坐飞机走。我们收拾了几箱常看的书,坐在汽车里绕了好几圈,汽车的窗帘都是放下来的,最后我们到了飞机场,把我们送到了江西新建县。我们住进了当地人叫“将军楼”的地方,是一幢二层小楼。

在江西,我们住的那个“将军楼”前头有一块空地,原来也有人种过,后来我们就开了一块地。我那个时候有高血压,不能多动。他挖地,我就拿个小板凳坐那里捡石头。捡完石头以后,弄成一块地的样子,我们就跟老百姓要些种子,种些茄子啊、辣椒啊,这些容易种的东西。浇水呢,他去浇。当时我们住在二楼。上楼时,我走不动,我都要说,喂,老爷子,拉着我,我走不动了。他就拉着我。我一手扶着栏杆,一手让他拉着上楼。

我们在新建县的时候,每天去工厂上班。早上8点走,半小时到拖拉机修造厂。我拆线圈,拿汽油洗那些油腻。老爷子当钳工,一干就是半天。老爷子在法国留学时,实际上是做苦工。他做苦工,拉红铁,就是把铁用高温加热,原来很粗的铁,烧红了,拉出来,用人工把它弄得细一点,一遍一遍最后弄成铁丝。他说当时的工作环境很热,温度高得他都没办法,他工作的时候把衣服都脱光了。我拆线圈还可以坐着,和师傅们聊天,老爷子只能站着。有一天,我看到老爷子干得脸都发白了,我让他坐坐,他也不坐。我说他:“你怎么也不偷点懒呀?”他说:“我一坐下就起不来了。”

去江西前,我已经知道胖子(邓朴方)的事儿了。他是北大学生,邓楠也是北大的学生。“文化大革命”的时候,人家把他关在楼上,要他揭发他父亲,他说:“我哪能揭发我父亲啊,我不知道他干什么错事了。”他不说,人家就打他。朴方受不了了,就从窗口跳下来,骨折了。有一天,邓楠跑回来和我说:“妈呀,哥哥从楼上摔下来了,可能瘫痪了。”我哭了三天。当时胖子住在北大校医院,我去看他时当着他的面没有哭。我们接着就到江西去了。

后来孩子的小姑姑给我们写信,说胖子已经被送到福利院去了,十几个人住一个大病房,想翻身也没有人管,吃东西也没法自己吃。我们很着急。老爷子就给毛主席写了封信,说既然医院已经不能治疗,送到福利院去了,那么我们希望把他接到身边来。毛主席同意了。后来孩子的小姑姑坐火车把胖子送到新建县我们住的地方。

接到江西以后,我们让工厂里给他做了个架子,因为他躺在床上起不来,他要有一个架子。架子上有两个环,他拉着那个就可以坐起来,放开了又躺下去。

后来我们知道林彪死了。邓小平就给毛主席写了一封信,表示拥护毛主席对林彪的处理。

我们从江西回来,原来的地方已经不行了,就给我们找了一个院子。地震的时候,房子都晃,我们的房子有一个角都掉了,都不敢住屋子里。后来大家想了个办法,我们院子里有两行架子,架子上种了些植物,后来就在这个架子上头盖一个塑料的棚子,然后我们就摆两张床,中间一个过道,大家晚上住在这。我们晚上聊天,大家在那叽叽喳喳的,吵得一塌糊涂。老爷子就找本书看,我们做了一个电灯,让他可以看书。就那样,他说挺有意思的,也很舒服,空气新鲜,后来地震过去了,我们才搬回去。

“文化大革命”的时候,大家想,怎么叫他呢?我说算了,就叫“老爷子”好了。大家都说叫“老爷子”,后来孙子也叫他“老爷子”,像吴院长啊、警卫员、秘书都叫他“老爷子”。

F 相伴大海

“老爷子去世,我们全家人都很悲哀,但这是自然规律,没有办法。”

1997年2月19日,邓小平逝世,举国哀痛。当人们思考着该以何种方式向老人家表达最深切的思念之情时,卓琳向家人、子女们提出了一个要求:一切要以中央的决定为准,你们不能提出高于中央标准的要求。卓琳对远道而来的亲属们说:“我知道你们是怀念邓小平同志,既然这样,我想要求你们,一定要像邓小平那样,时时事事把人民的利益放在第一位,老老实实为人民做事情,这是对邓小平最好的怀念。我希望你们每一个人,念书的好好念书,工作的好好工作,做一个好党员、好公民。”邓小平晚年,一直珍藏着两个心愿:他想活到1997年,到香港自己的土地走一走,看一看;他想活到2000年,亲眼看一看中国人民的小康生活。与邓小平相伴一生的卓琳替他实现了这两个心愿。

老爷子去世,我们全家人都很悲哀,但这是自然规律,没有办法。我们全家人都团结在一块,子子辈辈都团结在一起。我们买了鲜花,就在院子里洒,边撒边说:“老爷子,给你撒花了,你看见了没有?”到老爷子生日那天,我们全家就聚在一起吃饭,一大长桌,也有客人来参加,还像他活着一样纪念他。

我喜欢听京剧,因为小时候我父亲有一台留声机,各个流派唱腔的唱片都有,所以从那会儿开始我喜欢上了京剧。老爷子喜欢听严派的唱腔,我常和他一起听,就更喜欢京剧了。老爷子不在了,他留下的严派唱片我继续听,自己也录了一部分别的。我老年的娱乐就是在家听京剧录音带。

老爷子活着时曾经说,香港回归时我要到香港去看一看,站一站,哪怕站一分钟也可以,总能看到自己收回的土地。他2月份就去世了,7月份香港才回归,他就没去成。后来中央问我,我说老爷子有这个愿望,想要到自己收回的土地上去站一站,望一眼。我就向江泽民同志提出代老爷子去香港看一看的请求。江泽民同志批准了,去香港时把我带去了。我完成了老爷子的遗愿。后来澳门回归我也出席了。

2009年7月29日,和丈夫一样,历经93载的风雨人生,圆满地完成了时代、国家、人民和家庭赋予她的使命的卓琳走了,走得平静、安详。和丈夫一样,她也选择不留骨灰,撒向大海。女儿说:“爸爸、妈妈走后,我们对死亡有了新的理解。妈妈是去天国见爸爸了。有了妈妈的陪伴,在天国,爸爸就不孤独、不寂寞了。”

本文选自中共中央文献研究室邓小平研究组编著的《永远的小平》一书“卓琳篇”