徐州四周部署如下:其西边,与郑州之间,驻有邱清泉的第二兵团;其东边,驻有李弥的第十三兵团和黄百韬的第七兵团;其北边,驻有三绥区部队;南边,与蚌埠之间,铁路两侧,西有孙元良的第十六兵团,东有李延年的第六兵团。

徐州,是中原战场的最重要的战略要点。

汉口,地处长江中段,位于贯穿中国南北的大动脉平汉铁路线上。

在汉口,驻有以总司令白崇禧为首的国民党华中“剿匪”总司令部,其北部信阳一带,部署着黄维的第十二兵团,张淦的第三兵团,以及张轸的第五绥区。

蒋介石用于淮海战场的总兵力有二十九个军七十个师,连同其他部队,共七十万人。

共产党方面,刘邓的中原野战军,主力位置

在徐州以西的开封一带;陈粟的华东野战军,主力位置在徐州东北的临沂一带。

中原、华东两支野战军,加上华东、中原、华北军区的部队,共有兵力六十万人。

毛泽东和中共中央分析了南线的战略势态,认为决战时机已经成熟,决定组织和发起淮海战役。

为了统一指挥南线我军行动,中央决定,由刘伯承、陈毅、邓小平、粟裕、谭震林五人组成总前委,邓小平任总前委书记。

中央决定,总前委统一领导华东、中原两个野战军,以徐州为中心,与蒋介石最大的战略集团进行大规模决战,准备以三至五个月的时间各个歼灭敌人于淮河以北地区。

毛泽东指出:淮海战役为南线空前大战役。“此战胜利,不但长江以北局面大定,即全国局面亦可基本上解决。”

中央指示:可能时,开五人会议讨论重要问题,由刘伯承、陈毅、邓小平三人为常委,临机处置一切,邓小平为总前委书记。

中央授予总前委临机处置一切的权力。国共双方在淮海战场的部署都已完成,中原地区最大规模的一场决战,已迫在眉睫。

1948年11月上旬,淮海战役开始了。

根据中央的指示精神,总前委确定了第一阶段的作战部署:华野及中野一部共七个纵队,在徐州以东割裂、围歼黄百韬兵团,并阻击位于黄百韬以西的李弥第十三兵团东援。

中野分为两部,一部以邓小平、陈毅指挥,举行徐蚌作战,切断津浦铁路徐州南至蚌埠的联系。另一部由刘伯承指挥,迟滞由西南方向而来的黄维第十二兵团。

第一个动作,不惜一切代价切断徐蚌线。

11月6日,敌军在徐蚌铁路两侧的部队开始向徐蚌线靠拢,收缩兵力。

当晚,我军发起淮海战役。

陈邓在开封至徐州段,发起攻势,迅速攻占徐州以西一百公里处的砀山,控制了由此至郑州的三百公里铁路线,并直逼徐州。华野在徐州以东发起了围攻黄百韬的强烈攻势。

徐州刘峙一见共军多路向徐州进发,顿时惊恐万状,急令其东西两翼的邱清泉第二兵团和李弥的第十三兵团向徐州收缩,并令黄百韬第七兵团迅速向徐州靠拢。

刘峙其实也是一位军中上将,没想到竟然如此不堪一击。他真的乱了方寸,他实行的是一种龟缩战术。战役刚一开始,他已经想到了总退却。

仗,刚刚开始打,刘峙,已经害怕了。他的胆怯,就注定了他的失败。

刘峙要总退却,陈邓却偏偏不让他跑。

总前委指示,华野加紧截歼黄百韬,力求围歼黄百韬。

华野各部队不怕疲劳,不怕饥饿,不怕死亡,不怕任何困难,勇猛追击截击,11月10日,切断了黄百韬西逃之路,将第七兵团合围在一个叫碾庄的狭小地区内。

黄百韬第七兵团被围,刘峙急了,连蒋介石也急了。

蒋介石严厉气恼地训斥部下:“徐淮会战实为我革命成败、国家存亡最大的关键!”

蒋介石恨刘峙无能,特派他最得意的门生杜聿明到徐州,任刘峙的副手,实际实施前线指挥。

蒋介石深恐会战兵力不够,将淮海战场的兵力加至八十万人。

毛泽东则指示前线:一、华野要歼灭黄百韬,打得敌人不能动;二、中野要迅速占领徐蚌要点宿县。

中野立即转入徐蚌作战。

中野部队一面沿路歼敌,一面于11月12日,占领了宿县。

宿县,在津浦铁路徐州至蚌埠段的中间,乃南北交通要冲。占领了宿县,即是切断了徐州与蚌埠敌军的联系,乃是一个重要战略动作。

父亲曾多次对我们说:“宿县是关键,占了宿县,就把徐州和南面切断了。实际上形成了对徐州的战略包围。”

一个描写大决战的电影中有这么一个镜头,刘、陈、邓三人在宿县火车站的天桥上,看着脚下轰轰震响、气笛长鸣的往来列车,各自抒发感情,显示了完成攻占宿县这一战略行动的愉快心情。

这种三个人的抒怀,是一种艺术处理。不过,攻占宿县,对于总前委来说,当然是喜事一桩,怎么样的艺术渲染都是不过分的。

切断了徐州南下的通道,就可以放手在北面歼敌了。

11月11日,华野发起对黄百韬的总攻,至22日,经十一日的激战、苦战,我军全歼第七兵团,击毙兵团司令黄百韬。

在攻占宿县,全歼黄百韬兵团的同时,我军对从徐州东援黄百韬的两个兵团、从蚌埠北援徐州的两个兵团,有效地实施了阻击。

至此,淮海战役第一阶段结束。

我军共歼敌正规军十八个师,切断徐蚌线,

将刘峙集团一分而为南北两块。

11月23日,总前委和中野指挥部进驻宿县的一个小村庄——小李家村。

刘伯承、陈毅、邓小平,三位总前委常委集中到了一起。说起他们三个人,也是怪有意思的。三个人都是四川人,都是历经几十年走南闯北而乡音未改。只不过,他们三个人,一个比一个大几岁,而且,一个人一个脾气。

刘伯承,高高的个子,戴一副近视眼镜,文韬武略,雅儒温厚。讲起战略战术,精妙高深;谈论问题事物,又常常雅俗并至。那种四川歇后语加幽默形象的比喻,常常出语惊人,令四座喷饭。他的老部下们,常想编一册刘司令员妙语集,可惜又怕那些言语过分形象生动,而无法形诸文字。其时刘五十四岁已过,是三人中的最年长者。

陈毅,个子次之,但体胖有加。那圆圆的脸形,厚厚的双下巴,加上一个便便大腹,好一派威风八面,将帅之尊。他是四川人,当然具有四川人的幽默。其实,岂止是幽默,陈毅将军天生就一副潇洒豪爽、谈笑风生的开朗性格。他武,能指挥千军万马,文,则诗兴常发,文章顿成。而且谈天论地,也是妙语如珠,使人听而难忘。这时的陈毅,四十七岁。

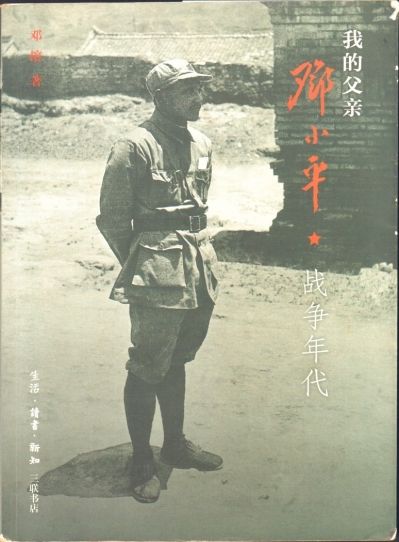

邓小平,个子又次之,年龄也又次之。这时他四十四岁,不惑已过。比起刘、陈,邓自有另一番风采。邓不多语,沉稳精明,严肃起来令三军生畏,细致之时体贴入微。他行事果断,意志鲜明,与老友相聚,亦是谈笑风生,用四川话谈古论今,故事可也多着呢。

邓和刘,相濡以沫,自不必说。

(未完待续)