红色娘子军,让世界读懂了中国女性。谨以此文献给她们生活过的土地和岁月。———题记

微红的晨阳,在青蓝色的天幕下,刚刚给大地投下第一抹光亮。

花甲之年的农民翁祚雄在车上为母亲掖了掖被子,纵横的老泪滴落下来,他哽着嗓子轻声呼唤着:“阿婆,我接你回家了……”

这一天,老母亲再也听不见呼唤,她永远闭上了眼睛,九曲江长河呜咽,如泣如诉。

2014年4月19日,中国历史上最后一位红色娘子军卢业香在海南琼海去世,红色娘子军在世界舞台上谢幕。

中国近代百年以来,在工农红军的历史上,出现了唯一成建制的完整女兵战斗连队———红色娘子军。她们中每个人都好似一部传奇,她们一生在寻找,在迸发,在歌唱,在流泪,她们来到这世界上,用尽半个多世纪的时间似乎就为做一件事:革命。

这注定是一颗颗充满理性与诗情、幸福与痛苦、沉默与豪放的心灵,也为此,它们的燃烧激越、悲壮。

今天,在中国的艺术舞台上,她们的故事是中国红色革命艺术题材中不可或缺的读本。许许多多的人在追问:这一颗颗曾经燃烧的心,为什么有如此的光焰与力量?

为着这追寻,我们把双脚重新踏回了她们的泪水、欢笑曾驻足过的土地上,静静地聆听,最终读懂了,原来那所有的答案就只有两个字:信念。

我们仿佛看到,马鞍岭战斗中王运梅悲戚葬子的身影;娘子军十勇士为掩护战友而惨死在血泊中;冯增敏等六战士在狱中受尽折磨坚贞不屈,还有解放后老红军在备受屈辱的人生岁月中的隐忍,和那对党至死不渝的忠诚……

晚年时光里,她们质朴清贫,忍着伤痛,自力更生,对党无诉无求,很多娘子军老战士尽着为国家的责任,义务当起“红色教员”,有的为后代操劳了半生……她们是战士,更是女儿、是妻子、是母亲。爱,让她们的生命纯净、本色而生动。

那一份对国家、民族和人民的爱,博大深厚;那一份对理想、信念和事业的执着,历久弥坚;那一份将生命燃成火把照亮他人的品格,至真至纯!

她们就是激励了几代中国人的———红色娘子军。

我们上路吧

“年轻人的青春是宝贵的,那就把青春献给革命!”

1964年10月,寒冬,北京天桥剧场,中央歌剧舞剧院芭蕾舞剧团领衔的芭蕾舞剧《红色娘子军》迎来又一场演出。

幕帘徐徐地落下,直直望着“琼花”白淑湘,刘文韶默声无语,陷入沉思,妻子林秀琼握紧他的手,“又在想过去的事了吗?”

“8年了,我忘不了她们……”揭开红色娘子军历史并结识女子军连长冯增敏那一年,刘文韶才23岁。

整整半个世纪过后的2014年3月,深圳福田上步中路通新岭,已80岁高龄的刘文韶坐在家中翻开订阅多年的《海南日报》:“潘先英过世”、“卢业香陷入昏迷”……报纸从老人的手中无声地滑落,他默声抖着手捧出了旧影集,摩挲着一张仅剩的与娘子军合影的黑白相片,想到58年前走近一位位娘子军,借着柴火的光听她们讲述历史,不禁思绪飘远,泪如雨下。

刘文韶是挖掘红色娘子军历史的第一人,娘子军报道影响了他的一生。

时光的指针拨回历史的长河。1956年,中国人民解放军总政治部向全军发出开展建军30周年征文号召,刘文韶在海南军区政治部当宣传干事,偶然一次,在一本琼崖纵队战史的油印小册子上,他发现了这样一句话:“在中国工农红军琼崖独立师师部属下有一个女兵连,全连有一百廿人。”短短30个字令他砰然触动,从此踏上了找寻之路。

茫茫人海,颠簸辗转,当刘文韶见到女兵连长冯增敏时,一部恢宏的历史画卷张开了。

骑着辆自行车在田间土埂穿梭半年多,刘文韶找到了20多位健在的女红军,已归田的她们白天干繁重的农活,采访多是在夜晚进行。生活极度艰苦、连煤油灯都舍不得用的女红军们,借着灶火的光,讲述曾经的一幕一幕。刚硬的刘文韶为女战士英勇革命和巨大牺牲而震惊,更心感伤痛,半年多的时间,时常在深夜想起她们,他甚至用被子蒙住头,失声痛哭……

20世纪20年代,受封建社会和地主阶级的压迫剥削,海南广大农村妇女有如生存在大石压顶下的凄恻小草,“三从四德”、“四权”等封建制度的摧残,妇女比不上一只猪、一头牛。

“那时,赤赤乡有位黎氏女孩叫妚拾,被人花光洋买去覃村当童养媳,丈夫逃壮丁死了,其父就凿了一个木头人当她的丈夫,不久,这不足30岁的‘贞女’含恨自尽了。”刘文韶从乡民的口中了解到了这里曾经悲惨的世道。

压迫越重,反抗就越强烈,这就是中华民族的精神,是历史前进的必然,也是琼崖要蜕变,要进步的必然!

20年代中叶,王文明、杨善集等琼籍革命志士分别从上海、广州返乡,带回了中国共产党“贫苦农民要翻身求解放”的革命道理,阳江镇正是王文明的故乡,他在这里的广袤乡村竖起了革命的旗帜,点燃了农民革命的第一支火把,也掀起了妇女革命的热潮。农村妇女们勇敢地走出了家门。

“阿姐喂!黑夜茫茫盼天光,越穷越要有志向,为了生存齐奋起,革命到底死无悔……”在阳江墟,很多人都认识王时香(后来的娘子军连指导员),这姑娘才15岁,在当地的集市勇敢地发动当地妇女参加革命,口中就唱着这海南话编成的顺口溜。

在新贡村,王时香遇到了被恶霸地主逼迫当小妾的小女孩叫妚花(娘子军第一任连长庞琼花),妚花不从,地主狠命地毒打她,王时香和妇联会的同志一齐赶到,不但救出了庞琼花,还将其他几名弱女子救了出来,消息传遍了乐四区。

一股强大的反封建、反压迫的力量在这里形成。

1927年,在中共琼崖特委的直接领导下,乐会县委在乐四区成立,特委办公地就在南勋乡革命志士冯增兴家屋后的“鸭寮园”。冯增敏是冯增兴的七妹妹,她真切地看到,特委同志与反动阶级的残酷形成的鲜明对比,她更加相信共产党,而这样一种在幼年时期形成的信仰,是支撑了冯增敏和很多娘子军战士在日后波折人生道路上对党忠诚的那一把最初的薪火。

得到父母兄长支持的冯增敏,结识了总来冯家听哥哥讲授革命道理的庞学莲、王金兰、王运兰、黄墩英等青年妇女,在阳江墟每年一度的“闹军坡”上,见到了王时香、庞有香、凌连香、王运梅等人,这些都是后来的娘子军战士。

“年轻人的青春是宝贵的,我们怎么去抗争?”一次军坡聚会,有妇女发问。

“女人要活着,只有挺起腰骨斗争,才能获得自由,为这自由,我们就把青春献给革命!”有妇女站出来讲。

“对!以青春为革命!”冯增敏几乎和大家异口同声地喊出。

1928年的这个夏天,时代为一群不愿被命运所奴役的女人,开启了一条通向革命的道路。那层峦叠嶂的山道,注定了她们此后一生都要在艰险中攀登。但这美好的相聚让人感觉离打破枷锁的梦是那样的贴近,连九曲江也沉浸在一片朝晖之间。

……

合上了信纸,1957年,刘文韶完成了他的长篇报告文学《红色娘子军》。文章发表在同年8月号的《解放军文艺》上,动情的笔墨蘸染着历史的回声,带来了广泛而深远的社会影响。1961年,以娘子军为原型的同名电影《红色娘子军》上映;1964年,中国芭蕾舞剧《红色娘子军》问世,紧随其后,包括琼剧、歌剧、舞剧、京剧、雕塑、油画等在内的各种艺术形式宣传广泛传播开来,从此,红色娘子军家喻户晓,传遍大江南北,娘子军一词成为时代女性的代名词,永远凝聚在人民心中。

战争的岁月

浴血牺牲,她们由衷怀着为革命而生的归属感

岁月历久,琼海阳江镇江南村,冯增敏的墓碑旁长起了一人多高的茅草。

2013年8月,67岁的庞学雅领着一个17岁的少年来到墓碑前,敬上米酒和鲜花,她用布满皱纹的手深情抚摸着墓碑,“阿妈,我带您的曾外孙冠有来看你,他即将远赴美国读书,您当含笑九泉,您是爱孩子们的,我知道……”

庞学雅怨过心硬的母亲,长到24岁,母亲从没陪伴她超过3个月,不会说一句“软话”,即便是走到生命的最后。

然而,就在冯增敏为数不多的时日里,患了严重胃出血和肠阻塞的她,将刚刚出生的外孙抱在怀里,喃喃地唱着,温柔地摇晃,让庞学雅的心触到了久违的柔软,她没有注意到,母亲额头大颗的汗珠悄悄从后脖颈滴淌下来,她不知道母亲人生最后时刻的病痛有多么地疼,战争“留”下的刚强,让冯增敏对女儿隐瞒了内心的一切……

1930年4月,中共琼崖第四次代表大会在母瑞山召开,掀起了琼崖第二次土地革命的高潮。同年8月,中国工农红军第二独立师成立。在革命文献《关于我参加革命过程的历史情况》一文中,冯白驹回忆:“琼崖妇女强烈要求参加红军,拿枪上前线杀敌,琼崖特委决定成立女子军特务连。”

这是一年凤凰花盛开的时节,张贴在苏区各个地方的征召布告上显眼的大字写着“英雄的、经过考验的乐会县妇女们,拿起枪来,当红军去,和男子并肩作战!”全县700多名女青年踊跃参军。

听说要招女子军,不满16岁的潘先英爬山涉水10多里报名;王振梅、王振花姐妹俩翻山越岭,为报名等了5个昼夜……

1931年5月1日,枝叶婆娑的凤凰树梢,绽开了一朵朵热烈的花,乐会四区赤赤乡(今琼海阳江镇)内园村的操练场上,100名飒爽英姿的女子军战士头戴红五星八角帽,脚打绑带,排着整齐的队伍,站在会场中央。在鲜红的党旗和连旗下宣誓:永远跟着党,为党的事业奋斗到底!

从此,女子特务连的战旗,高高飘扬在中国工农红军第二独立师的行列里!赤赤乡作为女子军的诞生地永垂青史。

沙帽岭伏击战、火烧文市炮楼、文魁岭保卫战……女子军靠一场场战役得名,但战争也让女子军付出了巨大牺牲。

1932年8月,国民党部队进攻中共琼崖特委,为掩护领导机关和主力部队撤退,女子军垫后打阻击。队伍撤到马鞍岭时,敌军尾随而至,梁居梅带着一个班作掩护。战斗坚持了三昼夜,弹药断绝,10位女战士与敌军展开了殊死肉搏,全部倒在了血泊中。就在牺牲的这一晚,冯增敏带着又一个班赶回来接应,借着朦胧的月光,看到战士惨死在被炮弹反复轰炸的土地上,痛哭难当。

马鞍岭阻击战掩护了琼崖特委、琼崖苏维埃政府机关和红军师部安全转移,但女子军边还击边转移的过程中,与大部队走散了。

“上母瑞山,找党!找部队去!”女子军坚定着这信念。

她们一路往西,森林像大海一样望不到尽头,肚子饿,就靠山竹子、鸡兰心等苦涩的野菜充饥;鞋子磨穿了,光着脚踩着荆棘;精疲力竭之时,她们扯着藤,一步一步地爬行……

这是琼崖革命岁月里的悲歌。在挺进深山、风雨呜咽的一个夜晚,已近临产的女战士王运梅身子剧痛,在战友们用山葵叶和芭蕉叶支撑成的临时产棚里,生下了孩子。

为逃避敌人的追击,小婴孩被王运梅用烂衣服和碎布包好,在产后第二天,她便搂着孩子继续前进。

敌人封锁下的山林里没吃没喝,夜里,王运梅抱着孩子,用芭蕉叶遮盖在小婴孩的身上,秋夜的冷雨让王运梅和战友躲藏的岩洞积满了雨水,孩子冻死在了母亲的怀里。

冯增敏脱下军衣包好孩子,战友们在山石旁边挖了个坑,把孩子埋了,小坟边种下了一棵木棉苗。红土地埋葬了这幼小的生命,冯增敏擦去王运梅满脸的泪,王运梅咬着牙抬起脚步跟党走了。女子军最终穿越丛林,走到了母瑞山,找到了大部队!

1932年底至1933年秋,国民党陈汉光部队对琼崖革命队伍进行“围剿”。琼崖特委决定化整为零,突围出去转入地下斗争,女子军两个连都化名隐蔽于群众之中,存在了500天的娘子军队伍从此解散。不幸的是,女战士庞琼花、冯增敏、黄墩英、王时香、庞学莲等在队伍解散后被捕入狱。她们在海口、广州国民党监狱中被关押了5年。毒刑拷打、软硬兼施,敌人各种手段用尽,但女战士除了承认自己的身份外,其余一个字未露,她们早已视死如归,以昭示着女子军的勇气和不泯的灵魂。

……

“这就是我的阿妈……”2014年3月,当我们在琼海嘉积镇元亨街税务局老宿舍再见庞学雅时,追忆着母亲,已近古稀之年的她,双手搂着冯增敏留下的唯一遗物———1960年代参加全国民兵大会领到的白衫子,头埋进双臂呜呜地痛哭。投身革命的母亲们留给子女们的还有什么?除了深深的愧疚和长久的思念。

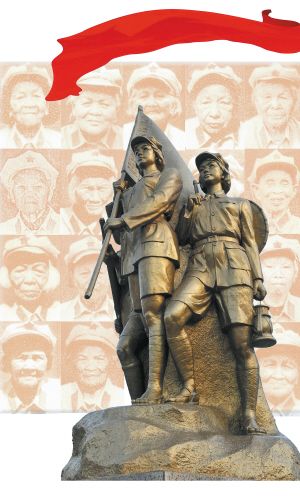

但,她们为历史留下了更多。在琼崖革命战争中,娘子军为党和国家奉献了全部,包括青春和生命。正如矗立在琼海的红色娘子军纪念雕像碑文所说:“斯为妇女解放运动之旗帜,海南人民之荣光。”红色娘子军敢为人先,殊死奋战,坚贞不屈的精神,不但是中国革命的宝贵财富,更是今天这个时代的核心价值观。

战争中的生者与死者永无相见,但生者和死者的心灵终可交融。半个多世纪风雨过后,有着为革命共同志向与理想的她们,灵魂仍紧紧相拥!

不屈的脊梁

即便处在黑夜中,她们内心始终高昂着头

土地革命再陷低潮,解散后的娘子军战士们开始了各自命运多舛的人生……

王时香出狱回乡后,嫁给了倾向抗日的原国民党民团清乡队长刘恒应;她的战友王运梅回乡没多久,丈夫庞隆焜为躲避抓壮丁搭船去了南洋;冯增敏回乡后嫁给了一位普通农民,后又舍下了刚出生的女儿,踏上寻找党组织的茫茫山路,与庞琼花一道投身抗日。1942年,庞琼花被日军杀害在家乡的橡胶园中,冯增敏继续从事地下工作,直至海南岛解放。

在抗战的年代,生还回乡的80多名女战士中,有10多名像庞琼花一样,于战争中被惨无人道地杀害;有5名女战士像李昌香、庞华国一样被封建礼教逼迫自尽……而大多数女战士,有的如陈振梅、凌连英等跟农民成了家,也有的像王时香、黄墩英等与国民党官员结了亲,引来日后多舛的命运……

海南岛解放后,红色娘子军的故乡开始了震天动地的土地改革。这次土改,由于受到“左”倾思想干扰,产生了“阶级划分”,此后,不少娘子军战士竟成为了“革命对象”,被扣上了“黑帽子”。

王时香受到了无情的批斗,冯增敏成为无产阶级专政对象,曾经那段为革命而被关押的痛苦经历和含辛茹苦的抗战地下工作,都成了批判的罪状……直到1976年,“四人帮”被粉碎,拨乱反正冲开了最沉重的一道闸门,受冤屈的老战士们才陆续得以平反。

从海南解放至党的十一届三中全会召开,时空跨过了28年,沧桑岁月里,虽没有战火纷飞,但连续不断的政治运动,像阵阵秋风冷雨扫向老区,伤痛了满怀革命挚爱之情的党的好女儿,这些在枪林弹雨中出生入死的女战士,带着感伤,含辛茹苦地度过跌落的岁月。内心的隐忍恰恰折射出一种清醒与不屈,她们的内心始终高昂着头,娘子军战士至死没有泯灭对人民和历史的责任,对党的忠诚。

大地的女儿

为着党、国家和后代,她们坚定如一地向新的时代走来

不管卢业香听不听得到,睁不睁得开眼睛,儿子翁祚雄总喜欢握着老母亲的手。2014年1月,卢业香因烫伤被送进医院,翁祚雄每天从排田村的家里开上一辆破旧的老摩托,半个多小时到中原镇换乘中巴,摇晃1个多小时到琼海市人民医院ICU病房,为老母亲送粥。镇上不少人都认得了这个总紧巴巴抱着保温饭盒的老农民,说“这是个孝子”……

翁祚雄是卢业香40岁才生下的唯一孩子,从小母亲背着他插秧种稻,赶上灾害没口粮的几年,母亲饿着肚皮将挖到的那一点点地瓜塞到了儿子的嘴里。待到翁祚雄相继有了6个儿女,老母亲一把屎一把尿地拉扯大了她的孙子孙女们。

2007年,大孙女翁文雅被查出脑内肿瘤,手术需要十几万元的医疗费,这对卢业香母子来说是多么庞大的数字,白发苍苍的卢业香抱着她的曾外孙坐在屋内一言未发,许久,她对儿子说,“不管多少钱,哪怕卖我的血,救文雅……”这一年,卢业香已经93岁。

祖孙情牵动着人心,社会各界伸出了温暖之手。文雅终于被推进了手术室,手术那天,老奶奶不敢去看,她守在家门口巴望着等消息,她的心揪着。手术非常成功。

那些年,卢业香收养的孤儿阿兴也时常伴在她的身边。阿兴从小没了父母,卢业香把他当儿子照顾,有一年,阿兴突发急病,卢业香不顾年迈,为他洗脸擦背,熬煮稀饭,请医买药。阿兴病愈后,动情地跪在卢业香的面前叫了一声:“妈妈!”如今,卢业香付出的一份份爱,有了那么多真挚的回应。

2000年,红色娘子军纪念园成立了,卢业香、王运梅、欧花、王先梅等老红军决定“发挥余热”,为纪念园做起“红色教员”。

开园第二年,一位游客无意间问起王运梅一年要交多少党费,这把王运梅问愣了。当晚,她给外孙女马世菊打电话,“为什么从来没有人叫我交党费呢?”

阿菊告诉她,“你还不是党员。”

王运梅沉默了,穷苦了一辈子的农村妇女,没有文化,她认为从参加了革命的那天便是加入了党。王运梅一生不识字,不久,由老人口述,外孙女马世菊代笔,写了一份入党申请书,郑重地交给了岭下村党支部,满满2页纸。

“这份入党申请写得很感人,她说,‘我革命了一辈子,却没有参加共产党,我很遗憾、很遗憾,没有入党,就像一个人没有家一样,我希望组织能认真考察我,接收我为党员……’”岭下村党支部书记邓家仲哭了,这个从小听着红色娘子军故事长大的人,第一次如此深刻感受到一位百岁老人对党的深情。

2012年7月,阳江镇党委研究决定,接受王运梅为中共预备党员。82年后再度在党的旗帜下宣誓,王运梅的话语一如当年,“我永远跟党走,直到生命的最后。”

晚年一直生活在纪念园里的欧花,最喜欢做的事是织毛衫,纪念园工作人员王儒翰的小孙女荟荟,年年都能穿上欧花奶奶织的新毛衣。欧花把每个孩子都当成自己的亲人,2008年汶川地震,失去双亲的孤儿来到园子里时,老人搂过一个小男孩,想到他已没了父母亲,欧花竟跟孩子一起大哭了起来。

这几年,除了王运梅103岁入党之外,符月雅被确认了娘子军身份,属得上是让老人们最高兴的事。当年二连二排三班的女战士,在“文革”期间看到红卫兵在阳江街头批斗王时香、庞学莲时,忍不住大声伸冤,造反派到处搜查,她被迫逃离家乡避难,30多年后才回到阳江老家。

1980年代,国家有关部委要求妥善解决红军失散人员生活困难,旅居他乡的符月雅在上报名单中被遗漏,她的身份多年未得到确认。直到2011年,在红色娘子军成立80周年之际,符月雅老人的夙愿才一朝实现。

娘子军战士的心是钢铁铸成的,她们的精神经过革命烈火的淬炼。但,近一个世纪的日月沉淀,她们终究逃不脱时间的纠缠,1998年、1999年、2001年,王时香、庞学莲、黄墩英这3位巾帼英雄,先后离世,到1990年代末,在世的娘子军战士已不到20人。

此后,陈振梅、王先梅、朱祝梅、王振花、许时蓉、龚金英、符月雅、欧花、陈宗琦等老战士相继离去,在世的娘子军战士越来越少,至2010年底仅剩3人。

2013年9月16日,王运梅在岭下村去世,知道了这消息却已走不动路去送上一程的卢业香,呆呆地坐在家里的床上,脸上刻满岁月印痕的她已没有了泪,只喃喃地说,“为什么你要先走……”

2014年3月9日,潘先英安详离世。2014年4月19日,最后一位红色娘子军卢业香终止了呼吸。

那个时代,那片土地,红色娘子军像一阵浩荡的风,播洒过一种烈烈扬扬的生命意志,吹过去了,却让整个大地保留着对它的仰慕和记忆。我们能够感受到,伴随着中国革命战争走过泥泞、劫难、低谷、荣光,燃烧过几代人心灵的红色娘子军,在今天,依然从不远的过去放射出灼目的光焰,给这个世界,传递着不泯的精神光芒。

无论人们对红色娘子军的命运有多少回味和思考,无论后世对其有何种不同的评论,她们让所有人感动并记住的,终究有一个共同的东西,那就是,对国家的忠诚、理想、追求和信仰!

任何人的生命都有限度,但生命中的至诚,无限隽永!(记者 杜颖)