记者 尹婕

2013年12月03日08:40 来源:人民网-人民日报海外版

|

|

来源:昵图网 |

|

|

活动发射平台 |

|

|

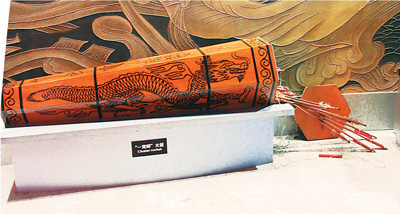

11月28日,中国运载火箭技术研究院将曾在神舟十号飞船上进行搭载,并印有长二F遥十火箭发射队全体队员印章的篆刻作品“箭在心中”,连同长二F遥十火箭模型,一并捐赠给国家博物馆,作为正式馆藏永久保存。 |

|

|

11月28日,中国运载火箭技术研究院将曾在神舟十号飞船上进行搭载,并印有长二F遥十火箭发射队全体队员印章的篆刻作品“箭在心中”,连同长二F遥十火箭模型,一并捐赠给国家博物馆,作为正式馆藏永久保存。 |

|

|

“一窝蜂”火箭 |

|

|

返回舱 |

|

|

长征系列火箭 |

|

|

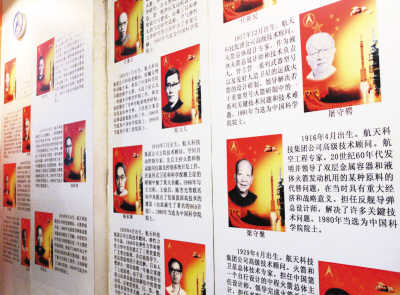

功勋墙 |

沿着北京城的中轴线一路向南,便可抵达南苑。这里曾是清王朝供皇家狩猎的猎场,草木繁盛,风景秀丽;这里扼京都东南咽喉,历代兵家多在此扎营。

1957年春,聂荣臻元帅率领新中国第一代科学家钱学森、任新民、屠守锷等人,乘坐吉普车从中南海出发,来到南苑。车队停在了一片灌木丛旁的空地上。一行人登上一处坡岭,那是南苑旷野的最高点,30里南苑风光尽收眼底,山坡上草儿已泛出新绿。

已过不惑之年的钱学森激动地对聂荣臻说:“聂帅,我们新中国的导弹就从这里起飞!”1957年11月16日,国防部五院一分院在南苑扎营。其后的几十年间,该院五易其名,成为今天中国航天科技集团公司所属的中国运载火箭技术研究院。作为中国火箭的摇篮,中国运载火箭技术研究院创造了中国航天事业史上许多的传奇。

冬日里的一天,怀着无比敬仰的心情,我们走进了位于中国运载火箭技术研究院内的中华航天博物馆,去触摸那一段段激情燃烧的岁月。

1、从万户飞天到九天揽月

走进大厅,10个不同型号的长征系列火箭模型一下子就吸引住了我们的目光,它们曾经多次将国内外卫星成功送入太空。

中国研制运载火箭始于20世纪60年代中期,目前已形成包括长征一号、长征二号、长征三号、长征四号4个系列10多种型号,具有发射从低轨到高轨、不同质量与用途的各种航天器、载人飞船和月球探测器的能力。据中国运载火箭技术研究院相关负责人介绍,1970年4月24日,我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”就是由长征一号火箭送入近地轨道的,也使中国成为世界上第五个能自主发射卫星的国家。目前,新一代运载火箭长征五号部分关键试验已完成,有望于两年内实现首飞。

“追本溯源,中国算得上是火箭的故乡。”在“古代航天探索”展区,讲解员指着展出的“神火箭屏”、“一窝蜂”、“火龙出水”等栏目介绍了中国古代“火箭”情况。早在三国时期,“火箭”一词就已出现。蜀国丞相诸葛亮率军进攻陈仓时,魏国守将郝昭就是用火箭焚烧了蜀军攻城的云梯,守住了陈仓。不过,那时的火箭只是在箭头后部绑附浸满油脂的麻布等易燃物,点燃后用弓弩射至敌方,还不是真正意义上的火箭。

火药发明以后,很快应用于军事,出现了一系列火药武器,火箭便是其中之一。中国古代科学家最早运用火药燃气反作用力原理制造火箭,由箭头、箭杆、箭羽和火药筒四部分组成。火药筒外壳用竹筒或硬纸筒制作,里面填充火药,筒上端封闭,下端开口,筒侧小孔引出导火线。点火后,火药在筒中燃烧,产生大量气体,高速向后喷射,产生向前的推力,是现代火箭的雏形。明代后期创制了“火龙出水”等二级火箭,应用了火箭并联(4个火药筒)、串联(两级火箭接力)原理,既可以射向天空,也可以用于水战。这是最早问世的二级火箭,比现代的二级火箭要早300多年。

伴随着火箭的发明,明朝初年,士大夫万户第一个想到利用火箭飞天。他把47个自制的火箭绑在椅子上,自己坐在椅子上,双手举着大风筝,想要利用火箭的推力,飞上天空,然后利用风筝着陆。不幸的是,火箭爆炸,万户也献出了生命。据西方学者考证,万户是“世界上第一个想利用火箭飞行的人”,为人类向未知世界探索的进程作出了重要的贡献。

600年过去了,在火箭之乡中国,上九天揽月已成为现实。

| 下一页 |

| 相关专题 |

| · 热点·视点·观点 |

微信“扫一扫”添加“学习微平台”