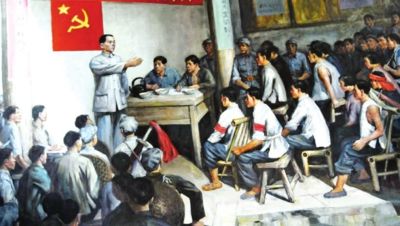

图为小平同志动员干部群众搞好生产、打破敌人的经济封锁。(资料图片)

江西省会昌县筠门岭镇地处会(昌)、寻(乌)、安(远)三县的交界点,也是闽、粤、赣三省的咽喉要地,距红色首都瑞金仅100公里之遥,可称为守卫中央苏区的南大门。1932年6月至1933年3月期间,小平同志任职会、寻、安三县中心县委书记、江西省军区三分区政委,中心县委就设在筠门岭。

作为苏区边区,这里曾上演激烈的“反围剿”战争,但鲜为人知的是,惊心动魄的封锁与反封锁的经济战也在这里无声地进行着。8月15日,在会昌县党史办工作人员钟明清的陪同下,采访组专程来到这里,重拾这段历史。

钟明清告诉我们,会、寻、安三县都是中央苏区的边区,赤白对立很厉害。为了消灭中央苏区,国民党政府在发动大规模军事“围剿”的同时,进行严酷的经济封锁,企图使中央苏区经济枯竭,无法生存。而苏区原来一些“左”的经济政策的推行,更是让这种局面雪上加霜。

“农民分得了土地,生产出来的稻谷、花生、大豆等农产品卖不出去,价格一跌再跌,而苏区食盐、洋布、煤油、西药等物品十分奇缺,价格越来越高。”钟明清说,原本商业发达的筠门岭商店纷纷关闭,财政十分困难,严重地影响了群众的生产生活和红军的给养。

在这种局面下,如何打破敌人的经济封锁,成为摆在时任中心县委书记邓小平同志面前的一道难题。

我们在筠门岭采访时了解到,小平同志在扩大红军、加强党建的同时,排除“左”的压力,实行有效的经济政策。他和中心县委一班人一方面因地制宜地恢复和发展了刨烟、染布、造船、造纸、烧砖瓦、烧石灰、熬蔗糖、造农具等手工业生产,鼓励大力生产各种生产和生活必需品。同时,设立“关税处”,取消苛捐杂税,实行统一进税,并成立了“对外贸易局”,代表政府经营盐、布、药材、烟、纸、粮食等重要物品的进出口,使苏区内外物资能够源源不断地进行交流。

在中心县委旧址陈列馆,至今保存着一份当年的“商人纳税通知书”,字迹依稀可见,无声地述说着那段历史。钟明清告诉记者,当时“关税处”下设7个分处,有工作人员30多人。为提升业务能力,还专门组织过培训。足见当时对贸易工作的重视。

然而,在敌人到处设关堵卡,严密封锁的情况下,如何把物资运进中央苏区,仍是一道难题。传统的贸易方式,环境险恶,交易量不大,远不能满足苏区的实际需要。为此,小平同志和中心县委带领当地群众采取灵活多样的方式,与敌人斗智斗勇。

筠门岭镇文化站站长钟跃辉小时候常听镇上的老人们讲,为躲过搜查,有人把货物装入棺材,面上放上臭猪肉,后面跟一群披麻戴孝的妇女、儿童,扮成送葬队伍,通过封锁线;还有人把粪桶做成双层,下层放货物,上层装粪,挑回苏区;有人将大毛竹的竹节打通,灌进食盐,密封好,做成竹筏,撑进苏区;有时也采取地方武装在边界地区接送的办法通过封锁线……在苏区军民的共同斗争下,苏区内外的物资得以源源不断地流通,国民党自诩为“固若金汤”的经济封锁被挫败了。