杨宇光

2013年05月31日08:23 来源:人民网-人民日报

|

|

|

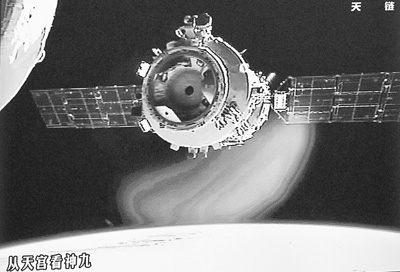

2012年6月24日,神舟九号飞船从天宫一号分离。 |

|

|

2012年7月15日,“联盟TMA—05M”载人飞船前往国际空间站。 |

|

|

2012年10月12日,退役的“奋进”号航天飞机迁往永久驻地。 |

今年6—8月,神舟十号飞船将择机发射,与天宫一号目标飞行器再次进行有人交会对接,三名航天员将在太空中工作、生活一段较长的时间。这也是神舟飞船开展首次应用飞行。

神舟飞船的首次应用飞行,其重大意义在于:神舟八号、神舟九号和神舟十号的状态基本是一致的,本次任务取得成功后,这种状态的神舟飞船和长征2F运载火箭将构成我国标准的天地往返运输系统。这一系统不但能够用于空间实验室的航天员往返运输,未来也将作为我国空间站的运输工具,承担航天员天地往返运输系统和空间站救生船的职能。

在人类奔向太空的50余年历史中,天地往返运输系统始终支撑和书写着太空之旅的传奇故事。我们特邀中国航天科工集团公司二院研究员杨宇光博士撰文,为读者介绍人类天地往返工具的发展历程。

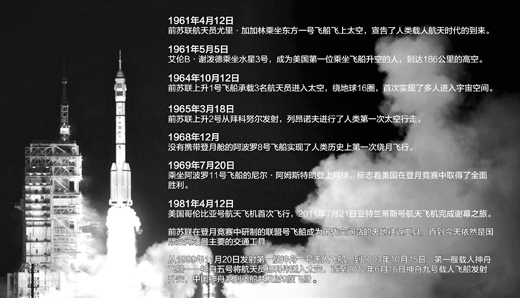

回顾人类载人航天历程,太空时代的到来,就是从载人天地往返运输系统的研制与试验开始的。在太空竞赛时期,前苏联和美国分别研制了三个系列的载人飞船,即东方号、上升号、联盟号和水星号、双子星号、阿波罗号。联盟号飞船经过不断改进,直到今天仍作为天地往返运输工具在使用。美国研制并使用了航天飞机,未来各航天大国还将研制新一代载人飞船。

研究这些载人天地往返运输工具的历史,可以更清楚地让我们了解人类航天技术的发展进程,并且更好地把握未来,让航天技术更加有效地为人类造福。

早期的天地往返运输工具

回答了“人能否进入太空”的问题,最大意义在于开创了载人航天的新纪元

1961年4月12日,前苏联航天员尤里·加加林乘坐东方一号飞船,从位于哈萨克斯坦的拜科努尔航天中心飞上太空,宣告了人类载人航天时代的到来。虽然加加林乘坐东方一号飞船仅环绕地球飞行一周,却完整地验证了天地往返运输系统发射入轨、在轨运行、生命保障、测控通信、安全返回所需要的关键技术,证明了人类有能力实现可靠的天地往返。

东方号飞船是由前苏联航天技术的先驱谢尔盖·科罗廖夫领导的团队研制成功的,它由载人舱和设备舱构成,东方一号的重量大约4.7吨。载人舱是一个直径约2.3米的球体,也是在天地往返过程中唯一回收的舱段,因此在表面涂有烧蚀材料,确保返回过程中的高温不会传到飞船内部。而设备舱承载了飞船在轨姿态控制和返回所需的火箭、电源、测控设备和为航天员提供类似地面大气环境的气瓶等。实践证明,东方号飞船的这种分舱设计理念是比较合理的技术途径,除了美国最早的水星号飞船外,后来的载人飞船都采用了分舱设计。

东方号的发展历程并不顺利,前苏联在加加林进入太空前进行了多次飞船发射试验,有时还携带试验用的狗进入太空。从1960年开始,在经历了多次飞行试验失败后,终于取得了连续两次无人飞行试验成功,才决定由加加林进行首次载人飞行。东方号飞船一共执行了6次载人飞行任务。其中包括人类首次编队飞行的东方三号和东方四号,以及乘坐东方六号的人类历史上第一位女航天员瓦连金娜·捷列什科娃的飞行任务。

美国的第一代载人飞船是在前苏联取得巨大成就的情况下奋起直追的产物。当时美国运载火箭的能力还远不如苏联,所以第一艘和第二艘载人的水星号飞船只能用经过改造的红石弹道导弹送到亚轨道,不能环绕地球,只能在上升到最高点后像弹道导弹一样返回地球。1961年5月5日,艾伦B·谢泼德乘坐水星3号,成为美国第一位乘坐飞船升空的人,到达186公里的高空。之后乘坐水星4号的格里索姆也采用了亚轨道飞行方式。这种方式最大的问题是航天员在返回过程中要承受类似弹道导弹弹头的巨大过载,达到身体重量的11倍,其惊险程度可想而知。

在水星4号任务之后,因为有了更大的宇宙神运载火箭,美国才得以将水星号飞船送入环绕地球的轨道。1962年2月20日,约翰·格伦乘坐水星6号飞船绕地球飞行3圈,成为美国第一个进入地球轨道的人。此后的3次水星号飞行任务均取得了成功。

在载人航天的最初阶段,因为运载能力问题,美国的水星号飞船非常小,其发射质量只有大约2吨,在轨质量约1.3吨,内部容积只有大约1.7立方米,且采用了单舱结构。不过,由于水星号飞船返回大气层时底部朝下,可以产生一定的升力,使航天员能够通过手动控制调整飞行路线,这种受控再入的方式有利于提高落点精度,被后来所有的载人飞船采纳。

东方号飞船和水星号飞船的飞行,是人类初次进入太空的尝试,回答了“人能否进入太空”的问题,其最大意义在于开创了载人航天的新纪元。

登月竞赛中的载人飞船

美国阿波罗飞船共进行了7次登月尝试,6次成功,将12名航天员送上月球;

俄罗斯联盟号飞船在空间站时代大显身手,直到今天依然是国际空间站最主要的交通工具

在初步解决了人进入太空的问题之后,前苏联与美国马不停蹄,开始了更为激烈的太空竞赛。其中,美国在水星号任务期间就明确表示要在10年内将人送上月球。前苏联虽然从未公开正式的计划,但其航天活动明显也是在为这个目标做准备。而在登月活动所必须解决的问题中,最重要的就是舱外活动和交会对接技术。

通过对东方号飞船的改造,前苏联研制了上升号飞船。1964年10月12日,上升1号飞船承载3名航天员进入太空,绕地球16圈,首次实现了多人进入宇宙空间。1965年3月18日,上升2号从拜科努尔发射,列昂诺夫进行了人类第一次太空行走。应当说,虽然两艘上升号飞船取得了举世瞩目的成就,但在技术上并没有比东方号飞船取得太多的进步。这是前苏联急于求成的结果,也导致联盟号飞船迟迟不能投入使用。

相对于前苏联,美国在这一阶段的步伐稳定而迅速。由于有了更大的大力神运载火箭,双子星飞船的重量接近4吨,采用了两舱构型,其中载人舱能够承载2名航天员,且有较强的轨道机动能力。从1965年3月到1966年12月,共有10艘载人的双子星飞船发射入轨。其中双子星4号飞船开展了美国第一次出舱活动,双子星6号与双子星7号实现了人类历史上第一次真正意义上的精确交会,双子星8号实现了两个航天器的第一次交会对接,之后的几艘双子星飞船又完成了数次太空行走和交会对接任务,为美国的登月计划奠定了基本的技术基础。

美国和前苏联为实现登上月球的目标,分别研制了阿波罗飞船和联盟号飞船。但在这两型飞船的发展初期,均遭受到重大挫折。阿波罗1号飞船在进行地面试验时,由于采用纯氧大气,而舱门又不能迅速打开,导致三名航天员在一个电火花引起的火灾中丧生。此后直到1968年11月发射的阿波罗7号,才实现了阿波罗飞船的首次载人飞行。而俄罗斯的联盟1号飞船虽然在1967年4月23日正常发射入轨,却在返回过程中因为降落伞故障而迅速坠地,航天员科马洛夫不幸牺牲。在最初的挫折之后,两型飞船均进行了较大的改进,并且都在人类载人航天历史上留下了辉煌的篇章。

阿波罗飞船是为登月任务设计的,当不进行登月飞行时,由指令舱和服务舱组成,由土星1B运载火箭发射入轨。在开展登月活动时,会增加由上升段和下降段组成的登月舱,并由土星5号巨型运载火箭发射入轨。最重的阿波罗17号总重量达到约47吨。1968年12月,没有携带登月舱的阿波罗8号飞船实现了人类历史上第一次绕月飞行。1969年7月20日,乘坐阿波罗11号飞船的尼尔·阿姆斯特朗登上月球,标志着美国在登月竞赛中取得了全面胜利。此后一直到1972年12月,阿波罗飞船共进行了7次登月尝试,6次成功,将12名航天员送上月球。其间阿波罗13号飞船虽然因为服务舱的严重故障而未能成功登月,却在数千科学人员团队的努力下,采取各种抢救措施,成功挽救了3名航天员的生命,被誉为是“虽败犹荣”。

由于阿波罗飞船的机动能力非常强,在登月竞赛之后还被用做美国第一代空间站——天空实验室的天地往返运输系统,并在1975年与联盟19号飞船共同实现了人类第一次联合飞行任务。

虽然前苏联在登月竞赛中输给美国,但其间研制的联盟号飞船却在空间站时代大显身手,成为历代空间站的天地往返工具。联盟号安全飞行数十年,没有造成过船毁人亡的严重事故。联盟号飞船采用3舱构型,这是一种比较合理的布局形式,因此才能够以7吨的重量完成很多复杂的飞行任务。在联盟号的发展历程中,经历了联盟T、联盟TM、联盟TMA等多个系列的改型,不断提高性能,直到今天,依然是国际空间站最主要的交通工具。

航天飞机是人类历史上最引人注目的天地往返工具

由于采用技术过于复杂,维护和使用成本远远大于一次性运载火箭,以及运载效率极低、安全设计方面的不足等原因,航天飞机不得不退出载人航天历史舞台

美国研制的航天飞机是人类历史上最引人注目的天地往返工具。从1981年4月12日哥伦比亚号航天飞机的首次飞行,到2011年7月21日亚特兰蒂斯号航天飞机的谢幕之旅,航天飞机共进行了135次发射,取得了无数的科技与工程成果,在人类载人航天史上谱写了壮丽的诗篇,但由于挑战者号和哥伦比亚号两次巨大的灾难,也导致美国最终放弃了这种天地往返工具。

航天飞机在发展过程中采用了当时最先进的技术,例如可重复使用的防热材料等。它在返回过程中具有良好的机动性能,与飞船相比,可以利用机翼的升力在返回过程中进行更大范围的机动。而且航天飞机在发射与返回过程中的环境条件也不像飞船那样恶劣,使得很多普通人都有机会乘坐它进行太空旅行。航天飞机还具有很强的在轨操作能力,可以将8名航天员与有效载荷一同送上太空,并能将很大质量的载荷带回地面。这就使很多的太空维修任务和太空回收任务成为可能。

在航天飞机的飞行任务中,有发射卫星和行星探测器的任务,也有执行卫星维修与回收的任务,特别是航天飞机对哈勃号太空望远镜的数次维修,挽救并延长了它的任务寿命。航天飞机拥有可执行复杂操作的机械臂,有可敞开的巨大货舱,因此能够担当“太空工棚”的角色,复杂的国际空间站建设任务就是利用航天飞机的这一优势完成的。应当说,没有航天飞机,国际空间站巨大的桁架结构将很难构建。

然而,由于航天飞机所采用的技术过于复杂,导致其维护和使用成本远远大于一次性运载火箭。而且由于其采用了人货混合的运输方式,导致其运载效率极低:航天飞机的起飞重量接近土星五号巨型火箭的量级,其货物运载能力却只有大约24吨,再加上它在安全设计方面的不足,两次事故共14名宇航员丧生的巨大惨剧,导致美国不得不让它退出载人航天的历史舞台。

| 下一页 |

| 相关专题 |

| · 热点·视点·观点 |

微信“扫一扫”添加“学习微平台”