张 贺 徐歆芷

2013年04月25日08:45 来源:人民网-人民日报

|

|

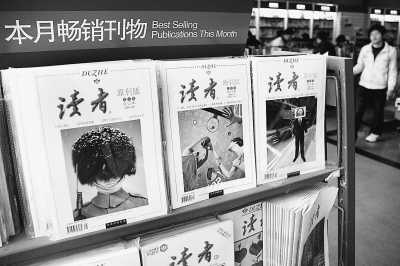

2013年4月,第十次全国国民阅读调查报告称,《读者》位居最受中国读者欢迎的十大期刊之首。 |

同为读者文摘,两种不同命运

今年2月,具有91年历史、全球发行量最大的家庭杂志——美国《读者文摘》第二次申请破产保护。而在中国的甘肃兰州,另一份也曾叫《读者文摘》的杂志——《读者》依然保持着中国发行量最大的期刊的地位,并积极做着上市前的准备工作。尽管一个日渐衰落,一个仍生机勃勃,但同为文摘类期刊,前者的命运引起了它的中国同行的高度重视。

1922年,美国《读者文摘》创刊。创办者华莱士极富理想主义精神,最初创办《读者文摘》时,为了保持严肃高尚的刊物定位,竟然不准使用图片;为了保持公正性和纯洁性,坚决不上广告。后来为了跟上时代发展,这两个做法都改变了。但《读者文摘》为读者提供有益有趣,能够促进心灵成长、知识成长、事业成长的精神养料的办刊宗旨始终未变。独特的定位赢得了广泛读者。目前,美国《读者文摘》在全球70多个国家以20多种语言发行49个版本,仅在美国本土就有590万付费订阅用户,仍然是当之无愧的全球最畅销期刊。

1981年,中国《读者文摘》在甘肃兰州诞生。由于名字和美国《读者文摘》相同,从1986年开始,美国《读者文摘》就不断向当时的中国国家商标局和中国《读者文摘》提出交涉,要求后者必须改名并赔偿侵权损失。在历经7年的反复协商后,1993年中国《读者文摘》最终改名为《读者》。

读者出版传媒公司现任总经理彭长城1982年大学毕业后就进入当时的《读者文摘》工作,他说:“那时中国刚刚改革开放,对商标、版权这些东西,社会各界普遍不懂,也不重视。所以,1982年我国《商标法》刚颁布的时候,中国《读者文摘》没能抓住机会及时注册,使后面的交涉变得非常被动。”

不过,去掉“文摘”二字并未影响《读者》的发展,其发行量持续上升。2006年4月,《读者》的发行量突破1000万册,在全世界综合文化类期刊排行榜上,仅次于美国的《读者文摘》和《电视指南》,成为中国期刊发展史上的一个奇迹。今天,虽然与高峰期的发行量不可同日而语,但《读者》以平均每期350多万册的销量依然保持着中国期刊市场的冠军地位。

彭长城认为,造成美国《读者文摘》今天的困境有两个重要原因,一是刊物面貌不新、读者老化;二是未能适应数字化出版的挑战。他说,就内容而言,美国《读者文摘》近十几年变化不大,国内外新闻故事、心灵鸡汤、生活科普、幽默小品……刊物面貌显得保守陈旧。有调查说,它的读者年龄普遍在40岁以上,消费不像年轻人那么活跃,因此不受广告商青睐。

美国《读者文摘》的数字化起步很早,但发展一直不顺。2005年,彭长城去纽约参加世界期刊大会时顺便考察了美国《读者文摘》。“他们很早就成立了新媒体部,有20到30位员工,但后来慢慢变成了网络维护部门,很多员工被裁掉了,数字化这块一直发展缓慢。”彭长城说。

与美国《读者文摘》相比,中国的《读者》要幸运得多。它的读者群以青年为主,中老年读者也占相当比重,读者年龄段分布比较均衡。彭长城说,应试教育对作文的要求,也使《读者》备受学生群体和家长老师的欢迎。“《读者》的文章短小精悍,文字优美,立意高尚,长期阅读可以提高作文能力。许多家长就一直坚持给孩子订《读者》。”彭长城透露,在《读者》的销量中,零售量要超过订阅量。但从趋势上看,付费订户在增长,而零售在下降。“这说明,读者的忠诚度在上升,读者依然信任《读者》。”

| 下一页 |

| 相关专题 |

| · 热点·视点·观点 |

微信“扫一扫”添加“学习微平台”