新理念推动农业现代化

1998年6月,李克强离开北京,主政河南,成为全国最年轻的“博士省长”。

他定下规矩:多干事、不张扬,低调少说,避免浮躁。“踏踏实实干几年,河南就会变样。”

从省长到省委书记,李克强在河南的7年里,该省经济以高出全国平均水平1.63个百分点的速度发展,工业利润增长近七倍,人均GDP从1990年代初期的全国第28位上升为第18位,总量跃居全国第5位,居中西部省份之首。

这得益于李克强的施政谋略。

2002年12月24日,李克强首次提出“加快工业化、城镇化,推进农业现代化”,这在传统农业大省河南引起了震动:干部群众的传统观念被改变,即不能眼光只盯着农业,要以工业化的理念来发展农业,走新型工业化、城镇化的道路,同时推动农业现代化。

“城镇化”思路形成

2003年3月全国两会期间,时任河南省委书记的李克强,提出了“中原崛起”概念,一年后,中央提出“促进中部地区崛起”构想。

官方评价李克强“因工作忙碌、秉性清廉,他很少应酬,把全部的精力都用在解决问题、推进发展上”。

他给民众留下的印象是“低调务实、果断开明”。

主政河南期间,李克强“城镇化”的思路已经形成。他力主在这个农业大省,通过工业化和城镇化,化农民为市民,化农业文明为工业文明,化乡村社会为城市社会。

李克强的“城镇化”思路延续到现在。他提出了未来十年经济发展的新引擎:“中国的经济发展,要依靠内需,而最大的内需就是大力推进相对滞后的城镇化”。

改造工业 振兴辽宁

在辽宁棚户区改造的过程中,李克强一再强调“万事民为先”,这也成为他日后主政的核心理念

离开农业大省河南,2004年12月,李克强转任工业大省辽宁省的省委书记。

当时的东北老工业基地正面临最困难时期,辽宁省国企包袱重,在改革进程中大量国企破产、大量工人下岗,棚户区群众生活尤为艰辛。

2005年3月,辽宁公布改造集中连片棚户区实施方案。

3年时间,大片棚户区消失,120万居民住进新居。

核心理念“万事民为先”

据报道,李克强在“棚改”过程中一再强调“万事民为先”,这也成为他日后主政的核心理念。

初到辽宁发表履新感言时,李克强提出“重塑老工业基地辉煌”,表示自己将“尽心去谋划老工业基地的调整改造”。

在辽宁期间,李克强以全球化发展视野,在全国大局中审视辽宁发展,“大刀阔斧改造辽宁老工业基地”,进行战略重组,推进国有企业改革,“构建五点一线沿海经济带”。

他一直积极推行“对外开放”,鼓励国内外企业到辽宁投资,“要把加快港口建设作为对外开放的突破点”。2009年,辽宁沿海经济带建设上升为国家战略。

“克强指数”真实评估经济

舆论认为,李克强主政辽宁三年,老工业基地全面振兴。他离开时,辽宁已经“翻过身来”,生产总值突破10000亿元,地方财政一般预算收入突破1000亿元,经济实力跃上新台阶。

那时期,李克强就引起了外媒关注。2007年,李克强与美国大使谈起辽宁的GDP数字,他说,自己更愿看到另外三个指标:铁路货物运输量、电力消费和银行贷款。

《经济学人》杂志据此专门创造了一个“克强指数”,这个指数与官方的GDP数字走势基本一致,只是波动更大。

亲民务实 不兜圈子

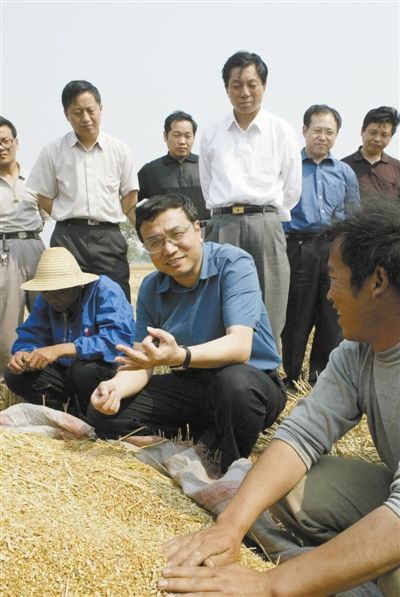

2003年6月4日,李克强冒着酷暑在河南鹤壁市调研。 史家民 摄

李克强回忆,“我曾深入棚户区,到那些为了国家工业体系建设出了大力的工人家里去看,确实很心酸,甚至于流泪”

虽然“克强指数”响亮世界,但李克强在国内还是被“抢镜”了。

今年春节前,李克强到内蒙古包头市的棚户区,探望居民高俊平,事前没有任何安排,听到屋外副总理的招呼,高俊平让光着屁股的孙子钻进大衣柜,先躲躲,“本以为老李握个手就走,没想到还坐了下来。”

时间长了,孩子憋不住,爬出柜子,钻进被窝。这个场景被《新闻联播》播出,光屁股小孩抢了政治局常委的镜头。

网友对此解读是,李克强跟老百姓没有距离。