2016年12月31日11:51 來源:中國文明網

千姿百態的古鎮建筑喚醒沉睡的鄉愁

《記住鄉愁》第三季將鏡頭聚焦中國古鎮的地緣文化和特色建筑,帶領觀眾們領略中國各地不同地域的古鎮地貌和風情風韻。

在第三季用60集篇幅書寫的中國古鎮當中,既有小巧精致的水鄉古鎮群,也有粗獷大氣的北方大院建筑群,有商賈大家的徽派古鎮群,和朴實無華的西北古鎮群,還有個性鮮明的嶺南古鎮群和清秀靈逸的湘黔古鎮群,以及頗具民族風情的南詔古鎮群和另類浪漫的西南古鎮群等等,豐富多彩,不一而足。這些古鎮不僅僅是中國特色區域文化的縮影,更是中國人以道法自然、天人合一、崇禮謙讓等價值觀念為核心的哲學思想的完美體現。

此外,在古鎮建筑特色上,古老的民居建筑(如古街道、古院落等)、宗教建筑(古寺廟、道觀等)和公共建筑(宗祠、牌坊、橋梁、戲台和會館等),大都相連成片。這些遍布精美雕刻與繪畫,具有豐富內容的特色建筑,在外形上迥異於千篇一律的現代民居,無不讓人眼前一亮。看一眼家鄉的特色建筑,游子心頭沉睡多年的鄉情鄉願,瞬間就被喚醒了。

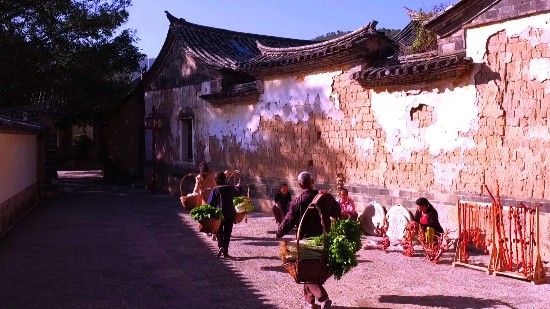

《記住鄉愁》劇照。

感人至深的古鎮故事提振文化自信

古鎮文化的底蘊之深厚,情懷之動人,也都將在全新改版后的《記住鄉愁》第三季中得到充分展現。新的一季《記住鄉愁》不僅要帶領觀眾們了解古鎮,認識古鎮,飽覽各地古鎮上的風土人情,還將探尋和了解中國各地古鎮的歷史淵源及其發展脈絡。開始的時候,觀眾們跟隨攝像機看到的,或許是一座貌不驚人的尋常小鎮,可是隨著鏡頭的鋪陳和展開,卻發現了背后深藏著的一段又一段感人至深的真情故事,和這座小鎮曾經流光溢彩的歷史縮影。

眾所周知,以雄偉著稱的“五岳之首”泰山上的一磚一瓦一石一梁,都是由“挑山工”們挑上泰山的。而泰山挑山工們,大都住在有著“泰山后花園”之稱的山東泰安大津口鎮上。大津口人世代艱辛勞作,憑著驚人的毅力勇敢攀登泰山,他們既熟知“十八盤”的險峻,也深知“快活三裡”可能給人們意志帶來的消磨。所以,大津口人在“快活三裡”從不多做停留,而是一鼓作氣登上山頂,這種堅持的精神也深深地影響了他們,久而久之形成了堅毅、持久的做事風格,所以才有了曾當過二十年挑山工的當地園藝師張玉清,堅持找齊消失多年的“泰山四大名藥”的故事。

江蘇蘇州同裡古鎮素以“小橋流水人家”的水鄉景致著稱,人們不知道的是這裡“明取舍,知進退”的獨特民風。這不僅表現在隋煬帝時,姓金的秀才將“富土”改名“同裡”,讓當地百姓免於嚴苛稅賦的智慧,同樣表現在今天,罹患癌症的鎮政府退休干部計東生,凝聚畢生心血修成《同裡鎮志》,並且因為內容詳實、記錄准確,而一舉成為我國現行地方志中的典范。同時由於調養得當加之心態平和,老人的身體也恢復了健康。

位於青藏高原腹地的昌珠古鎮,在靜謐的河谷間潺潺流淌了上千年。在昌珠人心中,是腳下的土地讓他們的生命得以延續,於是虔誠與敬畏就成為藏族人對這片熱土最本質的追隨。從公元前二世紀開始,生活在這裡的人們就用心守護,誠心開墾著農田。作為“第一塊農田”的主人,昌珠農戶格桑旺杰始終堅信,土地既是祖先的榮耀,也是后世子孫賴以生存的根本。守護好了土地,就守住了根脈,守住了心靈的寄托和依靠,隻有尊重自然,敬畏自然,世間萬物才會因其厚重而備受尊崇。

《記住鄉愁》劇照。

坐落在河南省西南部的賒店古鎮,千百年來流傳著重信守諾的厚重民風。歷史上,東漢光武帝劉秀賒旗,信守承諾,讓這個中原小鎮九座城門拔地而起,從此擁有與皇城同等的榮耀。始建於乾隆年間的山陝會館,各個商號踴躍捐款,負責籌建會館的商會承諾,所有銀兩隻用於會館修建,絕不挪為他用。會館建成后,結余的三千多兩白銀換成兩萬五千斤生鐵,澆鑄成兩根高達十七米的鐵旗杆,當“大義參天”四個大字被鐫刻在鐵旗之上,便化作了古鎮的一脈商魂。賒店古鎮重信守諾的傳承千年不變,即便到了今天,鎮上年輕的打鐵人張文浩也時刻銘記作為賒店人的良心傳承,每把刀具兩千錘,一錘都不能少,於錘起錘落間鑄就了重信守諾的人格。

在有著六百多年歷史的崇武古鎮,支撐起古鎮精神脊梁的是忠勇無畏的凜然正氣。正所謂“一部崇武史,半部英雄傳”,早在明代倭寇來犯之時,早已卸甲歸田的千戶錢儲率眾誓死抵御倭寇,一門忠烈戰死沙場。崇武人世代演武練兵,早已把對於忠勇義舉的尊崇化成了信仰,並且一代一代加以傳承發揚。無論是拿起鋼槍勤學苦練,在海防哨所站崗執勤的惠安女,還是為了過往船隻平安出巡,三十三年間始終堅守在燈塔崗位上的守塔人蔡建泉,崇武人都以忠勇無畏和質朴剛毅,執著地堅守住了古鎮的現在和未來。

《記住鄉愁》劇照。

位於蘇杭之間的烏鎮,素以溫柔水鄉著稱。然而千百年來,烏鎮人融通兼蓄、與時俱進的文脈傳承,也鑄就了自強不息、立志進取的民風。古有太子蕭統立志向學,編纂中國最早詩文總集《文選》,后有文學大師茅盾深受故鄉求新思潮的影響,立志以文報國,先后寫下《林家鋪子》、《春蠶》、《子夜》等經典,尋求文化力量上的強國興邦。即便到了今天,烏鎮人依舊堅持進取求變的時代精神,致力於古鎮的傳承與發展。於是我們看到烏鎮人矢志不移地投身烏鎮旅游業的保護與開發。我們看到祖上四代都從事竹編工藝的手藝人錢鑫明,為了把“竹編”這項老手藝傳承下去而不斷堅守、四方奔走。我們也看到擁有不服輸性格的烏鎮民宿房東穆穆,進取求新大膽嘗試,成功地推廣了烏鎮民宿。烏鎮,正以其勇立潮頭的姿態,向世人展示著它在時代與歷史交匯處的新生。

自古以來,陝西商洛漫川關古鎮就是兵家必爭之地,后又因其商業重鎮的地位,享有了“小漢口”的美譽。商業蓬勃發展,既是機遇也是挑戰。古鎮居民制定起井然有序的商品貿易協定,有爭議就相互協商,力求共生共贏,而協商互利就在古鎮世代沿襲得到傳承。在漫川關古鎮,秉公處事的調解人(中人)楊品發堅守“相商有則”的祖上傳承,不偏不倚解決鎮上的大小紛爭。做服裝買賣的商戶楊文洲遵循市場法則,同其他商戶一起默守各自差異化的經營理念,把鎮上的服裝買賣做旺做大。漫川關人在紛爭中學會協商和謙讓,在先祖們協商共贏的質朴教誨下,守護著古鎮的幸福和安康。

以義為利,讓位於太湖之南的南潯古鎮成為歷史上江南地區最富庶的地方,也讓古鎮人時刻自省,謹記這一精神傳承。古鎮上曾流傳過這麼一句話,“四象八牛七十二黃金狗”,用以形容財富的等級。作為“四象”之首的劉鏞,白手起家,做生意卻始終堅守一個“義”字,不坑騙百姓,積極投身賑災,廣設義倉,開辦義學,仁義之行廣為流傳。蘊含人世情理的“騎樓”,建成后既滿足了董家的結親需求,也為過往百姓提供了出行方便,這是南潯人割舍不斷的道義之情。這種“以義為利”的精神也深深影響著后人,世代遵循對祖先、對社會的承諾和信義。因此也就出現了顧乾麟即使變賣首飾也要堅持創辦獎學金的義舉,出現了更多“得諸社會,還諸社會”的南潯人,將仁義精神加以繼承和傳揚的感人故事。

《記住鄉愁》劇照。

千燈這座千年古鎮,就是曾經提出“天下興亡,匹夫有責”的顧炎武先生的家鄉。受顧炎武精神影響的千燈人,積極抵御外敵抗爭,血洒疆場,用一縷縷忠魂不斷演繹“天下興亡,匹夫有責”的人生使命。抗美援朝老兵沈振東堅守著保家衛國的奉獻精神,從他開始三代從軍。在他看來,每一代人都有自己的責任和擔當,哪怕為此付出生命也義無反顧。顧炎武的思想不僅在戰爭年代鼓舞了一代人,今天依舊影響著千燈人,為了國家和民族無私奉獻。周火生老人帶領千燈人捐款一千兩百多萬,用於幫助失學兒童。音樂老師徐允同為了延續昆曲藝術,更好地詮釋民族文化,十多年來孜孜不倦,誓將這一古老的藝術形式傳承下去。家國情懷,匹夫有之,千燈人在發揚光大這一精神的同時,也將它深深印在了心裡。

“仁愛為本,誠信立世”,是扎根於每一位三河古鎮人內心的精神給養。古鎮上的人們在商業文明的發展進程中,時刻信奉和恪守“仁義為本,誠信立世”的為商之道,久而久之就形成了古鎮裡仁義誠信的良好風氣。所以,各種仁愛之舉在三河鎮上源源流傳。“中和祥”老掌櫃心懷仁愛之心,每到年關都會挨家挨戶上門去送銀兩,借此幫助生活貧困無錢過年的貧苦人家。受先祖德行好施的影響,施家后人也始終堅守誠信仁愛的信念,將“中和祥”這家百年食品老字號經營至今完好如初。受“內誠於心,外信於民”的道德規范影響,古鎮人也把誠信仁義的商業規范落實到了古鎮發展的各個角落。信守誠信,兼顧仁愛之心的三河人,用自身的規范和自律,守護起了古鎮的現在和未來。

這些發生在各個古鎮上的真情故事,就如同散落在民間的珍寶,經過《記住鄉愁》第三季“古鎮”的記錄和傳播,將會成為感動華語世界更多人們的脈脈溫情,成為提振人們文化自信與自覺的力量源泉,世代流傳下去。

《記住鄉愁》劇照。

讓古鎮鄉愁將萬家燈火傳遞到觀眾心頭

在探尋中國古鎮群落的足跡裡,我們發現千百年來,中國各地古鎮人文薈萃,詩書風雅,前人所奉行的忠孝仁義、與人為善等家風祖訓,至今仍是值得我們遵循與傳承的優秀文化。不僅因為這些家風祖訓很好地詮釋了中國古代“以文化人”的道德教誨,更在於通過找尋、探索一脈相承的行為操守和倫理規范,為這種關乎民族文化自信心的內在探尋,以及在現當代對於民族文化精髓的貫徹落實,提供了更為廣闊的發展空間和巨大的想象可能。

當代中國,科學與經濟飛速發展,而地方古鎮在歷史發展中所天然形成的工商文明,即使放在當下,也依然可以為現代商業的發展提供扎實的理論基礎和實踐証明。眾所周知,中國古代商人們的經營之道,依附的是中國傳統文化的深厚土壤。勤勉、持之以恆、精益求精的工匠精神,浸潤到了手工業者的生產生活當中,而誠信、公平、重譽的行為倫理准則,則被移植到了商業經濟領域。開拓進取、精益求精、互利共贏的精神為工商業者所恪守。古人數個世紀以來所奉行的以義為利、因義用財、必要時舍利而取義的商業文化訓示,即便是在經濟高速發展的今天,依舊彰顯著它強而有力的借鑒價值,時至今日,依然是一種可參考的文化資源,給后人留下了寶貴的精神財富,令后世景仰。

傳承千百年的古鎮,一街一巷、一磚一瓦都有其可追溯的靜謐歲月。古鎮包容著歲月的變遷,既能向世人滔滔訴說它的歷史奇遇,又能如潺潺流水,以其開闊和善的胸襟將萬家燈火傳遞到人們的心頭。

在這包容並舉,天下日趨大同的新時代或許人們都將終老他鄉。在這特殊的時代背景之下,就讓《記住鄉愁》第三季用生動講述、客觀記錄的方式,帶你走進中國古鎮,走進當地鄉民保留了千百年的生活意蘊。品嘗當地傳統美食、感受當地傳統民俗文化、學習體驗傳統手工技藝、聽古鎮裡各種老字號的傳承故事,跟隨鏡頭親眼見証古鎮的根基與文化,讓人們在古鎮溫情四溢的情懷裡,在心頭那抹被勾起的故土情懷中,繾綣輾轉,渴求和期盼著心靈上的落葉歸根。

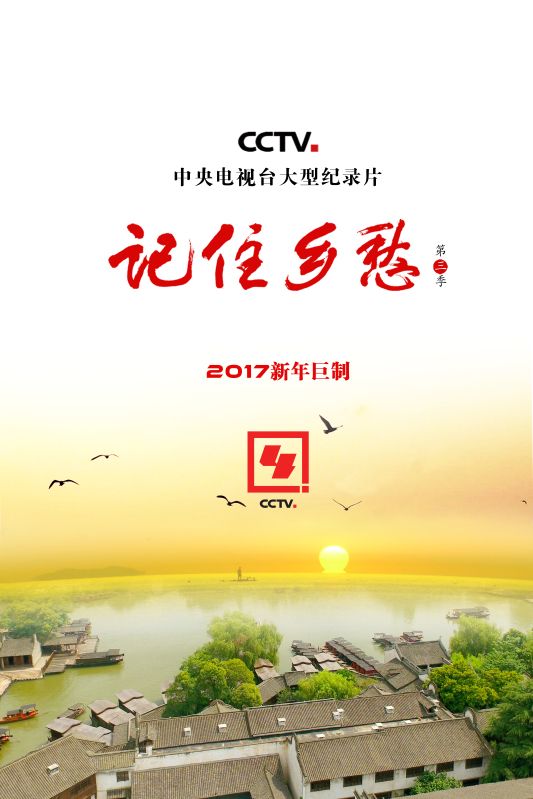

央視大型紀錄片《記住鄉愁》第三季共60集,將於2017年1月2日起在中央電視台中文國際頻道每周一至周五晚20點播出。

大型紀錄片《記住鄉愁》第三季海報。

中央電視台百集大型紀錄片《記住鄉愁》

| 上一頁 |

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”