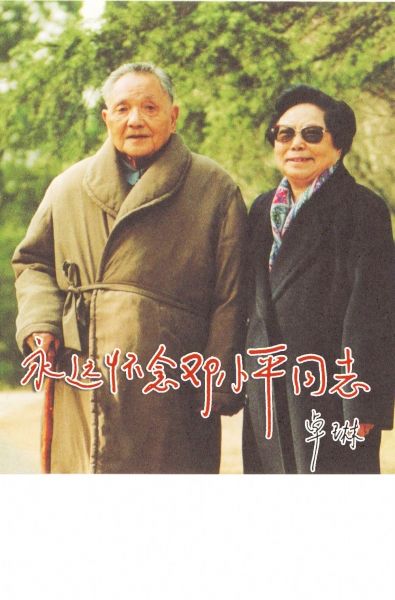

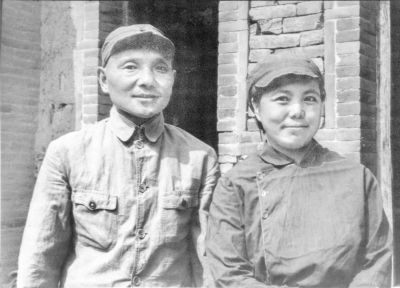

1939年,鄧小平與卓琳、孔原和許明在延安舉行婚禮時的合影。

婚后不久,卓琳隨鄧小平回到太行山抗日前線。

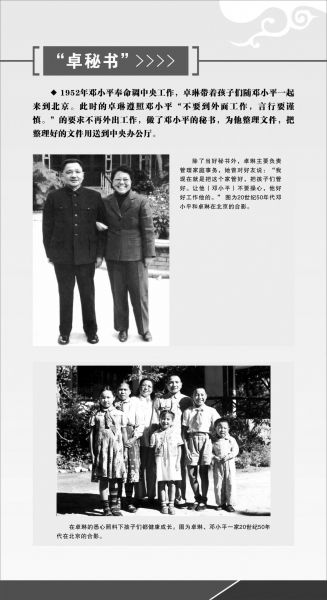

在卓琳的悉心照料下孩子們都健康成長。

50年代初的卓琳與鄧小平。

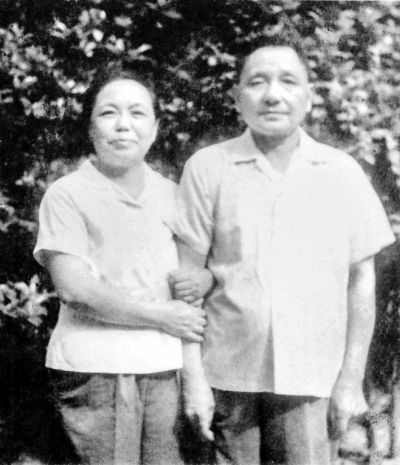

卓琳與鄧小平在江西的合影。

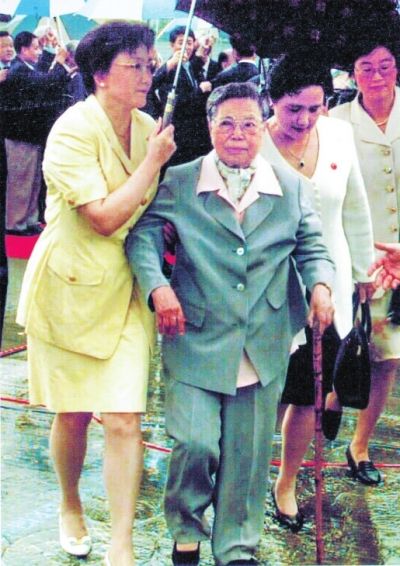

卓琳參加香港回歸儀式。

卓琳,彩雲之南的才女,黃土高原上的瓊英。從雲南宣威的富商之家走出,毅然奔赴延安、投身革命。1939年9月與鄧小平相識相知,共結連理。她與愛人共沉浮、同甘苦,攜手走過了58載風雨同舟、相濡以沫的人生旅程。

卓琳是鄧小平的妻子,是他的秘書,也是戰友。無論是戎馬倥傯的戰爭年代,還是百廢待興的建國時期,抑或熱火朝天的和平建設時期,卓琳始終以女性的溫情、善良和堅忍,默默地站在一代偉人的身后,用堅定的信仰和深深的愛,不斷給予丈夫力量和支持,陪伴著愛人度過“最痛苦的日子”,支持著偉人創造新時代。

卓琳是一個平凡的女人,平凡到深沉,平凡到博大,最終用這樣的平凡去詮釋不平凡的涵義。有一種相守,在時光的長河中浸透了人世繁華,而無懼風雨,這平凡漸漸地就變成了偉大。今天,是卓琳同志百年誕辰,讓我們走近她,走近平凡中的偉大,去傾聽她講述和小平同志的故事。

A 真誠結緣

“我覺得這人還可以。他有知識,是知識分子。”

鄧小平與卓琳相遇相識在延安,那是1939年的秋天。鄧小平當時是八路軍一二九師政委,卓琳是一個年輕的女學生。對這位從前方來的長征干部,卓琳缺乏了解。鄧小平兩次托人說媒,都被卓琳拒絕了,因為她不想嫁給工農干部。卓琳的拒絕,並沒有令鄧小平灰心,他決定當面和卓琳談一談。卓琳,這位曾經發誓抗戰不勝利就不結婚,發誓不嫁工農老干部的女大學生,終於嫁給了比她大12歲的鄧小平。她說,是鄧小平的真誠感動了她。

1939年秋,鄧小平來延安開會。他那時是一二九師政委,在太行山工作,還沒有結婚,鄧發想讓他在延安找個合適的,就把他帶到學習班來了。一次我去曾希聖家,曾希聖說有人想和我結婚,問我願不願意。我表示不願意,因為當時我還年輕,還想再工作幾年。還有就是我怕跟一個工農干部結婚,不是看不起他們,是他們沒知識,你跟他說話說不到一塊。有一個笑話,說一個工農干部跟一個知識分子結婚,兩個人晚上沿著延河看月亮,那個女的說,你看這個月亮多漂亮啊,他的丈夫就說,有什麼漂亮的,看不出來,在延安就傳為笑話了。我結婚可不能找這樣的工農干部,我要找就找知識分子。

所以,曾希聖跟我談了兩次我都不願意。后來鄧小平說,我找你談談可不可以?我說,可以。於是我們一起到曾希聖家。鄧小平說:“我這個人年紀大了,在前方作戰很辛苦,我想和你結婚,可是曾希聖和你談了,你不同意。我這個人不大會說話,希望你考慮一下這個事情。我年紀比你大幾歲,這是我的缺點,我希望在其他方面可以彌補。”

他找我談了兩次:第一次談他的情況﹔第二次談他的希望。我聽著,覺得這人還可以。他有知識,是知識分子。我想,反正早晚都得結婚。我那時已經23歲了。我以前就認識鄧小平,現在他親自來找我了,說話又那麼誠懇,我就同意了。但有個條件是,結婚后馬上離開延安,因為我害怕其他人笑話我也嫁了個“土包子”,鄧小平也同意了。后來在楊家嶺毛主席窯洞門前,他們把兩張桌子拼起來說:“今天我們會餐啊!大家都來會餐吧!”也沒有說要結婚。當時李富春對我說:“你也認識鄧小平,大家會會餐,現在給你們騰出個窯洞,吃完飯后你們一塊兒回去就算結婚了。”當時有兩對夫妻,還有一對是孔原和許明。因為當時我有些勉強,沒有什麼准備,鄧發就把他們住的窯洞騰出來給我們,我們就在他們的窯洞裡結婚了。

B 牽手太行

“我是共產黨員,你砍我的頭我都得跟著你去。”

結婚后,卓琳跟隨鄧小平回到了太行山。卓琳留在八路軍總部擔任婦女訓練班的隊長。鄧小平則趕回了位於遼縣桐峪村的一二九師師部。一年以后,在卓琳的要求下,組織上把她調到了一二九師師部。從此,她就和鄧小平生活、戰斗在一起了。從這時起,她才真正開始了解自己的丈夫。

卓琳活潑、開朗,愛說愛笑,而鄧小平則沉默少語。妻子漸漸地適應了丈夫的性格,漸漸地理解了丈夫的心,她默默地支持著丈夫。從太行山到大別山,從抗日戰爭到解放戰爭,她跟隨鄧小平轉戰沙場,出生入死,從一個任性嬌慣的富家小姐,成長為一個徹底的革命者,一個賢妻良母,她逐漸學會了開荒種地、紡線、織毛衣。戰場上的閑暇時刻,指揮千軍萬馬的鄧小平也會親自燒上一鍋水,為妻子洗洗頭發,或是約上另一對夫妻,一同打打牌。

結婚以后,他要回前方去了,他就帶著我一塊兒去。我們那時候還不熟悉。到了前方以后,他在師部,我在后方,就是八路軍總部。朱德是總司令,彭德懷是副總司令。當時總部有個婦女部,我就在婦女部工作。他來開會,就見個面﹔他不開會,我們就見不著面。

后來我就跟他說,你的性格是不愛說話,我的性格是愛說話。可現在我又不能隨便跟別人說話。說錯了,對你影響不好,所以我隻有跟你說了。我把我的想法說出來,你一定要聽下去。我說錯了,你可以批評,我來改。他說:“我這個人就是這樣的脾氣,你願意說話你就隨便說,我有意見我就提,沒有意見就這麼算了。”我想,這個老干部,你要老讓他說話也不行,他也說不了什麼。算了,慢慢相處吧。就這樣慢慢互相之間就了解了,以后,我們就是這樣,我有什麼話就對他說。

他們在前方打仗,我們家屬在后方。他們打完仗休整的時候,再把我們接去。后來進軍西南的時候,他下命令,進軍西南,不准任何人帶家屬,連我們也一樣。我不干了。我說:“你不帶家屬我不干,你們老是把我們‘丟’了不管,這次我一定要跟著你去。我是共產黨員,你砍我的頭我都得跟著你去。”他沒辦法,隻好允許帶著家屬。但是去的方式是,他們在前面,由偵察兵看好路了,我們帶著孩子隨后跟上。

我們到了上海以后,上海剛解放,大城市跟農村不一樣,有許多復雜的工作需要處理。鄧小平那一個月的時間,要和人談話,充分了解上海的情況,還要開會,研究採取什麼樣的政策來進行工作,所以他很累,累得飯也吃不下,老吐。我那時候剛好懷著小孩,我們兩個人在上海找了房子,擺了兩張床,他住一邊我住一邊,我吃什麼飯他就跟著我吃,但他吃不進去,累。

張錫瑗是鄧小平原來的夫人,他對她感情是很深的。可是她走得早,他把她埋在上海的一個公墓裡頭。解放上海以后,他要去看看張錫瑗的墓。因為上海經歷了很長的動蕩時期,很亂,很多死人埋在那,去找那個墓已經很困難了,后來找了一位了解情況的老同志,去幫忙打聽,終於找到了。我同他一起到張錫瑗墓前,去送點花,給她上供品。

C 后勤部長

“我的任務就是把家管好,把孩子管好,不讓小平操心,讓他專心致志地干好工作。”

在鄧小平家中,卓琳是這個大家庭的核心,她營造了非常和諧、歡樂、民主、向上的家庭氣氛。每天的晚餐時分,四代同堂的全家人必定要聚在一起。飯桌上,不分長幼,誰都可以說話。工作繁忙的鄧小平能夠保持充沛的精力和體力,和卓琳營造的這種家庭氣氛不無關系。在這個家中,最重要的無疑還是鄧小平。卓琳對孩子們說:“爸爸要干什麼,就是家裡最大的道理。”在生活上,卓琳給予了鄧小平無微不至的照顧。鄧小平一年四季穿什麼衣服,蓋什麼被子,每天晚上吃幾粒安眠藥,都是她來安排。卓琳關心鄧小平,鄧小平也十分愛護卓琳。卓琳患了重感冒,鄧小平全然不顧警衛人員的勸阻和被傳染的危險,在卓琳的房間,詢問病情,囑咐她多喝水,按時吃藥。夫妻情深可見一斑。

重慶解放后,干部都要下鄉工作,孩子們怎麼辦呢?后來想了個辦法,在城裡成立人民小學,由我當校長。當時學校分高、中、低年級,吃、喝、住、穿全由我們來負責。當時有些孩子很調皮,我想我得治治他們,並決定先從我自己的孩子治起。鄧朴方睡午覺時,看見我在就假裝睡覺,我一走就手舞足蹈。我為了治他,中午睡覺時就躺在他的床上,把他的胳膊腿全摁住,用毛巾把他的臉蒙起來,對他說:“你不好好睡覺我就不走。”鄧朴方沒辦法隻好睡覺。其他孩子看到我這樣治鄧朴方,睡午覺時也都不調皮了,秩序就這樣維持下來。

到北京后,鄧小平顧不上管孩子,我想我一定要把孩子們培養成有知識、有文化、有專業的人才。孩子們當時在八一小學住校,每個星期六晚上才回家來住。我就常把他們集中起來,把我從報紙、雜志上看到的一些知識講給他們聽。有時還准備個課題,比如什麼是核裂變呀,和他們一起討論,增加他們的知識。每個孩子都根據他們的興趣培養一門專業。我的任務就是把家管好,把孩子管好,不讓小平操心,讓他專心致志地干好工作。

三年困難時期,供應的油和肉比較少。當時對他們這些高級干部還有一些照顧,多供應一點油和肉。那時我們家人口很多,除了我的五個兒女外,還有一些親戚朋友的孩子也住在我們家,吃飯的時候總要有十幾口人。多供應的那點油和肉要是大家一起吃,肯定不夠。可他還要工作呢!他當時是總書記,工作非常忙。為了保証他的身體,保証他的工作,我就說讓他單獨吃小灶。他不同意,說不行。我說這樣吧,派一個人陪你吃行嗎?他同意了。可沒過多久,他就不干了。他說,我還是要和大家一起吃飯。沒辦法,我隻好同意,每頓飯就讓廚師單獨給他炒一個菜,別的菜都和大家吃一樣的。結果就這一個菜,到了飯桌上以后,他就到處分。給這個一點,給那個一點。到了最后,他實際上一口也沒吃,全分給了別人。沒辦法,最后就大家全吃一樣的了。

D 卓琳秘書

“他對我有要求:不要到外面工作,不要出風頭。”

1952年,鄧小平從西南局調到中央工作,他對我有要求:不要到外面工作,不要出風頭。我說算了,我也不出去找工作了。當時有很多領導同志的夫人都在單位工作,公安局怕她們路上出事,就派人暗中保護她們上下班。她們本人並沒有要求,有的知道,有的不知道。我想與其這樣給公安局添麻煩,不如就給他當秘書,反正他一個秘書也不夠用。他同意了。后來,我就給他當秘書。他看完的文件要發的,就交給王瑞林秘書。當時的中央領導中數他的文件最多,所以他的文件存檔要專人負責。他看完的文件要存檔的,我就負責一件件登記,登記完了以后,我就再用三輪車送到中央辦公廳,交給中央辦公廳存檔,所以那時候就數他的文件最全。當時中央存檔的文件,都以我整理送去的為准。這項工作實際上挺復雜的。我專門找了一間屋子,把所有的文件都擺開、整理成冊,半個月或一個月一次,用車送到機要辦公室。

身為政治家的妻子,卓琳卻從不參與政治上的事情。卓琳說:“有些部門讓我出面,擔任什麼職務的事,我不願意。我沒有什麼名利思想。”卓琳唯一的職務就是鄧小平的秘書,說是秘書,實際上也就是整理文件。鄧小平擔任黨的總書記十年之久,他后來說這是他一生中最繁忙的時期,這十年他隻有兩個秘書:王瑞林和卓琳。當時,中央存檔的文件,大多用的是卓琳上交的文件。

E 風雨同舟

“那個時候,有好多人劃清界限,我是了解他的,我和他相依為命。”

卓琳深愛自己的丈夫,即便在“文化大革命”那個黑白顛倒,無數家庭成員互相揭發的瘋狂年代,她依然堅定地和丈夫在一起,相依為命,不離不棄。不但自己這樣,她還給孩子們講父親的歷史,講他工作中的事情,分析斗爭形勢。從她的講述中,兒女們知道了蒙受不白之冤的父親是清白的、無罪的。他們和母親一樣,愛自己的父親,心甘情願地與他共渡危難。

那個時候,有好多人劃清界限,老祖(鄧小平的繼母夏伯根)就跟我講了:“卓琳啊,你可要清醒哦!你們夫妻這麼多年,你應該是了解他的,你可別犯糊涂哦!”我就告訴她:“我是了解他的,奶奶你放心吧!不會的。”

“文化大革命”開始時,我和鄧小平在中南海。有一天,有人來說孩子們不准回家了,所以隻有我和他相依為命了。

又有一天,有人讓我和老爺子、老祖收拾東西坐飛機走。我們收拾了幾箱常看的書,坐在汽車裡繞了好幾圈,汽車的窗帘都是放下來的,最后我們到了飛機場,把我們送到了江西新建縣。我們住進了當地人叫“將軍樓”的地方,是一幢二層小樓。

在江西,我們住的那個“將軍樓”前頭有一塊空地,原來也有人種過,后來我們就開了一塊地。我那個時候有高血壓,不能多動。他挖地,我就拿個小板凳坐那裡撿石頭。撿完石頭以后,弄成一塊地的樣子,我們就跟老百姓要些種子,種些茄子啊、辣椒啊,這些容易種的東西。澆水呢,他去澆。當時我們住在二樓。上樓時,我走不動,我都要說,喂,老爺子,拉著我,我走不動了。他就拉著我。我一手扶著欄杆,一手讓他拉著上樓。

我們在新建縣的時候,每天去工廠上班。早上8點走,半小時到拖拉機修造廠。我拆線圈,拿汽油洗那些油膩。老爺子當鉗工,一干就是半天。老爺子在法國留學時,實際上是做苦工。他做苦工,拉紅鐵,就是把鐵用高溫加熱,原來很粗的鐵,燒紅了,拉出來,用人工把它弄得細一點,一遍一遍最后弄成鐵絲。他說當時的工作環境很熱,溫度高得他都沒辦法,他工作的時候把衣服都脫光了。我拆線圈還可以坐著,和師傅們聊天,老爺子隻能站著。有一天,我看到老爺子干得臉都發白了,我讓他坐坐,他也不坐。我說他:“你怎麼也不偷點懶呀?”他說:“我一坐下就起不來了。”

去江西前,我已經知道胖子(鄧朴方)的事兒了。他是北大學生,鄧楠也是北大的學生。“文化大革命”的時候,人家把他關在樓上,要他揭發他父親,他說:“我哪能揭發我父親啊,我不知道他干什麼錯事了。”他不說,人家就打他。朴方受不了了,就從窗口跳下來,骨折了。有一天,鄧楠跑回來和我說:“媽呀,哥哥從樓上摔下來了,可能癱瘓了。”我哭了三天。當時胖子住在北大校醫院,我去看他時當著他的面沒有哭。我們接著就到江西去了。

后來孩子的小姑姑給我們寫信,說胖子已經被送到福利院去了,十幾個人住一個大病房,想翻身也沒有人管,吃東西也沒法自己吃。我們很著急。老爺子就給毛主席寫了封信,說既然醫院已經不能治療,送到福利院去了,那麼我們希望把他接到身邊來。毛主席同意了。后來孩子的小姑姑坐火車把胖子送到新建縣我們住的地方。

接到江西以后,我們讓工廠裡給他做了個架子,因為他躺在床上起不來,他要有一個架子。架子上有兩個環,他拉著那個就可以坐起來,放開了又躺下去。

后來我們知道林彪死了。鄧小平就給毛主席寫了一封信,表示擁護毛主席對林彪的處理。

我們從江西回來,原來的地方已經不行了,就給我們找了一個院子。地震的時候,房子都晃,我們的房子有一個角都掉了,都不敢住屋子裡。后來大家想了個辦法,我們院子裡有兩行架子,架子上種了些植物,后來就在這個架子上頭蓋一個塑料的棚子,然后我們就擺兩張床,中間一個過道,大家晚上住在這。我們晚上聊天,大家在那嘰嘰喳喳的,吵得一塌糊涂。老爺子就找本書看,我們做了一個電燈,讓他可以看書。就那樣,他說挺有意思的,也很舒服,空氣新鮮,后來地震過去了,我們才搬回去。

“文化大革命”的時候,大家想,怎麼叫他呢?我說算了,就叫“老爺子”好了。大家都說叫“老爺子”,后來孫子也叫他“老爺子”,像吳院長啊、警衛員、秘書都叫他“老爺子”。

F 相伴大海

“老爺子去世,我們全家人都很悲哀,但這是自然規律,沒有辦法。”

1997年2月19日,鄧小平逝世,舉國哀痛。當人們思考著該以何種方式向老人家表達最深切的思念之情時,卓琳向家人、子女們提出了一個要求:一切要以中央的決定為准,你們不能提出高於中央標准的要求。卓琳對遠道而來的親屬們說:“我知道你們是懷念鄧小平同志,既然這樣,我想要求你們,一定要像鄧小平那樣,時時事事把人民的利益放在第一位,老老實實為人民做事情,這是對鄧小平最好的懷念。我希望你們每一個人,念書的好好念書,工作的好好工作,做一個好黨員、好公民。”鄧小平晚年,一直珍藏著兩個心願:他想活到1997年,到香港自己的土地走一走,看一看﹔他想活到2000年,親眼看一看中國人民的小康生活。與鄧小平相伴一生的卓琳替他實現了這兩個心願。

老爺子去世,我們全家人都很悲哀,但這是自然規律,沒有辦法。我們全家人都團結在一塊,子子輩輩都團結在一起。我們買了鮮花,就在院子裡洒,邊撒邊說:“老爺子,給你撒花了,你看見了沒有?”到老爺子生日那天,我們全家就聚在一起吃飯,一大長桌,也有客人來參加,還像他活著一樣紀念他。

我喜歡聽京劇,因為小時候我父親有一台留聲機,各個流派唱腔的唱片都有,所以從那會兒開始我喜歡上了京劇。老爺子喜歡聽嚴派的唱腔,我常和他一起聽,就更喜歡京劇了。老爺子不在了,他留下的嚴派唱片我繼續聽,自己也錄了一部分別的。我老年的娛樂就是在家聽京劇錄音帶。

老爺子活著時曾經說,香港回歸時我要到香港去看一看,站一站,哪怕站一分鐘也可以,總能看到自己收回的土地。他2月份就去世了,7月份香港才回歸,他就沒去成。后來中央問我,我說老爺子有這個願望,想要到自己收回的土地上去站一站,望一眼。我就向江澤民同志提出代老爺子去香港看一看的請求。江澤民同志批准了,去香港時把我帶去了。我完成了老爺子的遺願。后來澳門回歸我也出席了。

2009年7月29日,和丈夫一樣,歷經93載的風雨人生,圓滿地完成了時代、國家、人民和家庭賦予她的使命的卓琳走了,走得平靜、安詳。和丈夫一樣,她也選擇不留骨灰,撒向大海。女兒說:“爸爸、媽媽走后,我們對死亡有了新的理解。媽媽是去天國見爸爸了。有了媽媽的陪伴,在天國,爸爸就不孤獨、不寂寞了。”

本文選自中共中央文獻研究室鄧小平研究組編著的《永遠的小平》一書“卓琳篇”