堅持黨的基本路線一百年不動搖。

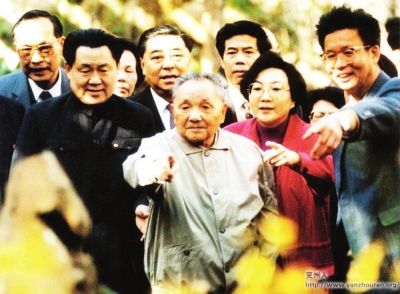

1992年1月,88歲高齡的鄧小平視察南方。

鄧小平改革語錄

●發展才是硬道理

●不堅持社會主義,不改革開放,不發展經濟,不改善人民生活,隻能是死路一條

●改革是一場偉大的試驗

●社會主義也可以搞市場經濟

●“三個有利於”是改革的判斷標准

●不管白貓黑貓,捉到老鼠就是好貓

●讓一部分人先富起來,最終實現共同富裕

作為改革開放的總設計師,1992年,鄧小平同志在南方談話中說“不堅持社會主義,不改革開放,不發展經濟,不改善人民生活,隻能是死路一條。”沿著小平同志指引的改革發展方向,中國社會主義現代化建設道路越走越寬廣。從黨的十一屆三中全會到十八屆三中全會,8次三中全會,改革是不變的主題。改革,給中華大地帶來了勃勃生機,成為推動中國發展進步的力量源泉。

如今,已過而立之年的深圳,穩重醇熟、生機勃發。

走進這座國際化大都市,扑面而來的是一股現代潮流氣息,以及鱗次櫛比的高樓大廈、金黃和粉色的青春型都市基調、行色匆匆的洶涌人潮。然而,誰能想到這個曾經平凡的小漁村,竟然從最初隻有3萬多人口、兩三條小街道,發展成為人口超過1800萬、GDP突破1.6萬億元的國際化大都市?

30多年滄桑巨變,深圳特區的探索與實踐,只是我國改革開放偉大成就的一個精彩縮影。應當說,深圳的崛起,不僅創造了世界城市發展史上的奇跡,更生動詮釋了改革開放帶來的不朽傳奇。

改革春風拂醒漁民村

如果不是親眼所見,很難相信,眼前這個配套有圖書館、健身區、停車場等設施的時尚小區,數十年前竟是一個破爛不堪、村民們靠海吃飯的小鄉村。漁民村的今昔變遷,既是深圳巨變的一個縮影,更是改革開放結出的一個碩果。30多年前,鄧小平曾視察過的這個漁民村,已是舊貌換新顏,成了一個環境優美、生活設施配套齊全的現代化新型社區。飲水思源,漁民村人至今仍緬懷著一代偉人鄧小平,“沒有小平同志,就沒有漁村的今天”。

解放前,漁村人駕著舢板艇,浮家泛宅,漂泊進深圳河打魚撈蝦,艱難度日。解放初期,在政府的安置下,他們在深圳河邊搭起了水草寮棚,有了立足之地,過上半定居生活,告別了海上飄零的日子。但漁民的生活十分艱苦,一艘小漁船就是他們的全部家當,吃喝拉撒睡全在船上。

1979年,隨著中國開始推行改革開放政策,作為改革開放的首個“試驗場”,深圳特區這片廣袤的熱土開始其拓荒歷程,到處響著推土機、挖掘機、起重機的隆隆聲,到處是步履匆匆的行人。漁村人敏銳地意識到深圳所蘊藏的巨大商機。他們下商海、跑運輸、販賣緊缺商品……短短一年裡,漁村人就完成了資本的原始積累,全村30余戶村民家家都成了萬元戶。

富裕起來的村民們告別了住破草寮的歷史,他們先后蓋起了別墅式住宅,連隔岸的香港人都羨慕不已。

六十年代住木棚,八十年代住樓房,二十一世紀住時尚住宅區,漁民村人夢想成真。如今,這裡的居民每三戶分到了1幢住宅樓,除了自己居住外,他們都把余下的房間委托社區的物業公司進行統一出租,僅此一項,每月收入便可達5位數以上。

30年滄桑巨變,30年輝煌歷程,漁民村是改革開放的一個縮影,也是黨富民政策的一個有力見証。

“深圳速度”:發展駛入快車道

1984年,深圳經濟區特區,工農業總產值四年裡增長了10倍,一個現代化城市已初見輪廓。修建國貿大廈創下三天蓋一層樓的“深圳速度”,更成為改革開放、加快發展的一個典型代表,被載入史冊。

然而,在這之前,深圳特區的建設和發展飽受爭議。面對各種喧囂和非議,1984年1月24日到26日,作為創辦經濟特區主要決策者鄧小平來到深圳考察。對於深圳的發展他沒有當場評價,便乘船來到珠海。考察后,他寫下了“珠海特區好”的題詞。而身處輿論漩渦的深圳,惴惴不安的等待著他的態度。三天后,鄧小平提筆寫下“深圳的發展和經驗証明,我們建立經濟特區的政策是正確的”這句話,讓深圳和所有關注中國改革開放的人深受鼓舞。2月9日,他又在考察廈門時寫下了“把經濟特區辦得更快些更好些”。

1984年10月,黨的十二屆三中全會通過《關於經濟體制改革的決定》,突破了把計劃經濟同商品經濟對立起來的傳統觀念,確認我國社會主義經濟是“公有制基礎上的有計劃的商品經濟”。

思想的解放帶來了實踐的突破,高度集中的計劃經濟體制的閘門逐步打開,一個個圍繞著市場而生、充滿活力的經濟細胞誕生了。繼四個經濟特區后,14個沿海港口城市開放,長江三角洲,珠江三角洲,閩東南地區和環渤海地區等也相繼開辟經濟開放區。隨后,承包、租賃、股份制等改革,讓企業的活力不斷增強。在推動國家現代化的路途上,中國人展露出步步為營的穩健,也在關鍵時刻表現出非凡的膽略和勇氣。

1987年,黨的第十三次全國代表大會比較系統地闡述了關於社會主義初級階段的理論,完整概括了以經濟建設為中心,堅持四項基本原則,堅持改革開放的黨在社會主義初級階段的基本路線。“三步走”戰略也得以確立,即到二十世紀八十年代末期,實現國民生產總值比1980年翻一番,解決人民溫飽問題﹔到二十世紀末,國民生產總值再翻一番,人民生活達到小康水平﹔到二十一世紀中葉,人均國民生產總值達到中等發達國家水平,人民生活比較富裕,基本實現現代化。由此,中國的對外開放出現了一個新局面。

發展才是硬道理

二十世紀八十年代末九十年代初,國內外發生嚴重政治風波,蘇東劇變,社會主義事業遇到嚴重挫折。面對嚴峻的形勢,中國共產黨堅持以經濟建設為中心,堅持四項基本原則,堅持改革開放,堅定維護國家安全和社會穩定,經受住了嚴峻考驗。

人們的關注焦點指向了未來。社會主義還行不行?改革向何處去?中國特色社會主義如何繼續推進?一個個疑問縈繞在很多人的心頭。在此緊要關頭,1992年1月,已經八十八歲高齡的鄧小平又來到了中國的南方。一個多月的時間裡,他在武昌、深圳、珠海、上海發表了多次談話,對於什麼是社會主義、怎樣建設社會主義給出了回答。他說,社會主義的本質是解放生產力、發展生產力、消滅剝削、消除兩極分化,最終達到共同富裕。基本路線要管一百年,動搖不得。

對於如何看待改革中出現的新事物和新問題,鄧小平提出不要搞爭論。不爭論是為了爭取時間干,一爭論就復雜了,把時間都爭掉了,什麼也干不成,發展才是硬道理。

“再耽誤不得了!”鄧小平說得斬釘截鐵。

這位年近九旬的老人,在改革開放的重要關口以他特有的改革精神為中國指明了道路,將這個國家再次引入了歷史的快車道。

鄧小平南方談話是在國際國內面臨嚴峻考驗的重大歷史關頭,堅持十一屆三中全會以來的理論和路線,深刻回答長期束縛人們思想的許多重大認識問題,把改革開放和現代化建設推進到新階段的又一個解放思想、實事求是的宣言書。

“零距離的接觸,近距離的觀察,無距離的溝通,升華了我的思想,淨化了我的靈魂,最大限度地再造了我自己。”時任廣東省委副秘書長、負責鄧小平視察南方的接待和安全保衛工作的陳開枝深情地說,親歷小平南巡的11天,深刻體會到了一代偉人的思考與魄力。

整個南方談話沒有一頁紙,沒有一個提綱,沒有固定的對象、場所、地點,每到一處,鄧小平對服務員、工人、企業家、科技人員等等,都有一番重要講話,讓人振奮。“小平同志就是要到改革開放的最前沿,把自己的思想告訴群眾。”

小平侃侃而談,思路清晰,談話記錄足有兩萬多字。陳開枝說,小平講話始終圍繞著一個主題:堅持黨的基本路線100年不動搖,以經濟建設為中心,抓住機遇來發展。

陳開枝認為,南巡決定了中國的命運。“如果沒有小平同志1992年的南方之行和南巡講話,中國的改革開放和社會主義現代化建設還要在迷茫中探索。中國不可能成為世界第二大經濟體,不可能在國際上有話語權。”

改革隻有進行時

“計劃與市場”“姓‘社’還是姓‘資’”,這個羈絆中國改革的歷史性難題,1992年的春天給出了全新的答案。

1993年11月召開的十四屆三中全會,審議並通過了《中共中央關於建立社會主義市場經濟體制若干問題的決定》,為社會主義市場經濟體制構建起基本框架。

中國經濟體制改革步入新階段。一場波瀾壯闊的制度變革,由此開啟。

國有企業改革全面推開。制定公司法、實行資產重組、建立現代企業制度,為構建社會主義市場經濟體制打下堅實基礎。

財政、稅收、金融、外貿、外匯、投資、住房等方面的改革漸次推進,金融市場、勞動力市場、房地產市場、技術信息市場開始形成……

市場經濟勢如破竹,以前所未有的深度和廣度影響著中國社會的發展進程,也為抓住並用好新世紀頭一二十年的重要戰略機遇期,奠定了堅實基礎。

不到十年!中國經濟實現了質的飛越。國內生產總值從1992年的不到2.7萬億元,猛增到2000年的8.9萬億元,人均達到7858元,提前實現“翻兩番”的預期目標﹔主要工農業產品產量位居世界前列,商品短缺狀況基本結束﹔商品市場中的市場調節比重不斷加大,社會商品零售環節、農產品收購環節和生產資料出廠環節,市場調節比重分別高達95.8%、92.5%和87.4%……

不僅是數字的跳躍,還有思想意識、價值觀念、生活方式的深刻變革。中國,不可逆轉地融入浩浩蕩蕩的世界潮流。

2001年11月10日,隨著一聲槌響,世界貿易組織第四次部長級會議主席卡邁勒宣布中國正式成為世貿組織成員。這是世界對中國改革開放的認可。

開放的時序由不確定變為確定,“中國號列車”帶著發展的喜悅駛入新世紀。2003年,中國人均國內生產總值跨過1000美元大關,“黃金發展”與“矛盾凸顯”相互交織。一面是機遇,一面是挑戰。“實現什麼樣的發展、怎樣發展?”新的課題再次擺到了全黨面前。

2003年10月,黨的十六屆三中全會召開,並通過《中共中央關於完善社會主義市場經濟體制若干問題的決定》,明確了以科學發展觀為統領深化經濟體制改革的目標。

市場經濟體制從“建立”到“完善”,映照出十年間中國改革開放呈現的新進展,遇到的新問題﹔這是改革目標的又一次部署,這是改革之路的再一次出發。

此后的十年,科學發展旗幟下的中國改革開放成果令人鼓舞:從國民經濟持續發展到經濟總量躍居世界第二,中國綜合國力顯著增強,在國際舞台上的影響力日益提升,改革發展成果更多更公平地惠及全體人民。

數字是明証:142倍--從1978年到2012年,我國國內生產總值由3645億元增長到52萬億元﹔187倍--進出口總額從206億美元提高到38668億美元﹔71倍--全國城鎮居民人均可支配收入從343元增加到24565元﹔59倍--農民人均純收入從134元增加到7917元……

中國共產黨用理論與實踐反復昭示:中國過去的快速發展,靠的是改革開放﹔中國未來的發展,也必須靠改革開放。

2013年11月,黨的十八屆三中全會召開,並通過了《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》,明確全面深化改革的五大體制改革要點。習近平總書記鄭重宣示:“中國堅持改革開放不動搖。中國越發展,就越開放,中國開放的大門不可能關閉。改革開放永無止境,隻有進行時沒有完成時。”

如今,改革開放,正生機勃發並成為中華大地發展進步的力量源泉。13億中國人民在中國共產黨的堅強領導下,正沿著中國特色社會主義道路高歌奮進。

(本報記者李興文整理)