刘继峰 王 松

2025年04月12日08:10 来源:人民网-人民日报

|

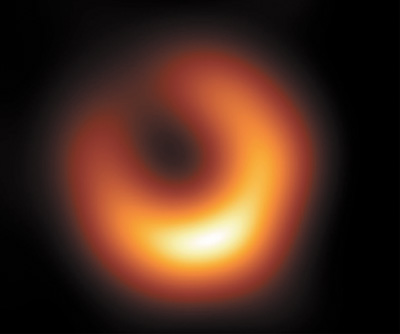

人类首次拍到的黑洞照片。 |

|

恒星级黑洞示意图。 |

|

中等质量黑洞与超高速星示意图。 |

|

超大质量双黑洞示意图。 |

黑洞,又一次成为热议话题。2024年度“中国科学十大进展”发布,“发现超大质量黑洞影响宿主星系形成演化的重要证据”入选。

“高冷”的黑洞,总不缺乏热切的关注目光。黑洞的背后有什么?自身不发光的黑洞,如何被“看见”和“听见”?黑洞会引发“时空涟漪”吗?对黑洞的好奇和认知,牵引着人类对宇宙“进化”的无限好奇。当我们凝视黑洞,看到的不仅是宇宙奇观,更是人类求索的勇气与不断刷新的科技标尺。

——编 者

人类为什么要研究黑洞?

宇宙中,有一类天体是通过“吃”来长大的。它就是黑洞。

长久以来,黑洞一直是科学领域的热点之一。霍金曾多次就黑洞研究与人打赌,全输了,成为科学史上的趣谈。2019年,事件视界望远镜发布首次给星系M87中心黑洞拍的照片,外形酷似甜甜圈的黑洞引发公众热议;2016年、2020年,黑洞研究两获诺贝尔物理学奖。

黑洞是如何“诞生”的?又是如何“长大”的?它如何与周围的宇宙环境相互作用?

这一系列问题,我们统称为黑洞的形成和演化——这是天文学的重大课题。按照体重,天文学家把黑洞分成三种类型:几倍到几十倍太阳质量的恒星级黑洞、星系中心几百万倍太阳质量以上的超大质量黑洞,以及介于二者之间的中等质量黑洞。接下来,让我们一起走进黑洞“成长记”。

从“恒星葬礼”,到宇宙“巨无霸”,黑洞几乎与宇宙中所有的剧烈爆发事件相关,却又因其神秘性让人难以理解。从爱因斯坦的纸笔推演开始,黑洞研究就像一场跨越百年的宇宙解谜游戏。

在解谜的过程中,技术的发展是人类最大的助力。引力波探测器让我们“听声辨位”,捕捉黑洞并合的“时空涟漪”;事件视界望远镜则像一台“宇宙相机”,成功拍下了黑洞的“剪影”。

人类为什么要研究黑洞?黑洞研究与我们的生活密切相关:WiFi技术的诞生,最初是为了传输黑洞数据;引力波探测中的激光干涉技术,如今应用于地震预警、精密制造和医学成像……

黑洞不仅是宇宙的谜题,更是人类探索未知的象征。尽管前路漫漫,但幸运的是,我们已经“看见”“听见”了黑洞,在揭开宇宙隐藏奥秘的路上,不断前行。

银河系内究竟有多少恒星级黑洞?

想象一下:一颗比太阳重20多倍的恒星,在生命末期像一颗膨胀到极限的气球,“砰”的一声炸掉“外衣”,如烟花一样照亮宇宙,这就是超新星爆炸。而恒星的核心——如果高于3倍太阳质量,便会在引力作用下,迅速坍缩成一个连光都无法逃脱的“囚笼”,恒星级黑洞由此诞生。

第一颗被发现的恒星级黑洞是位于天鹅座的Cygnus X—1。按照恒星演化理论,银河系中有数千万例黑洞,并且质量越小,数目越多。但目前为止,银河系内仅确认了不到50例黑洞,其中3—5倍太阳质量的小质量黑洞是缺失的(称为“黑洞质量间隙”)。这意味着,目前的黑洞样本可能有很大偏差,我们需要搜寻黑洞并建立大样本,研究它的质量分布。

黑洞非常小,自身不发光,如何找到它们?

天文学家发展出了很多方法,包括X射线方法(探测黑洞吸积伴星物质发出的X射线)、引力波方法(探测两颗黑洞互相绕转发出的引力波)、视向速度方法(探测伴星绕黑洞转动造成的多普勒运动)、天体测量方法(探测伴星绕黑洞转动造成在天球位置上的周期性变化)、引力透镜法(探测黑洞经过背景恒星前面造成恒星光度的变化)等。

这些年,黑洞的搜寻与测量方面有了不少进展。2024年,盖亚望远镜发现了目前为止银河系最大的恒星级黑洞GaiaBH3(33倍太阳质量);我国天文学家利用郭守敬望远镜发现了置信度最高的位于质量间隙的小黑洞G3425(3.6倍太阳质量),说明小质量黑洞可以存在,填补了黑洞质量分布的缺失环节。

中等质量黑洞在哪里?

中等质量黑洞的起源,说法纷纭。

它可能来自很多恒星级黑洞的并合,通过小“种子黑洞”的“聚沙成塔”实现质量的增加;也可能来自宇宙早期第一代恒星的坍缩,或者大质量气体云跳过恒星阶段的直接坍缩。

因为没有确切存在的证据,中等质量黑洞常被称为“缺失的一环”。天文学家曾经通过测量球状星团各个半径处的视向速度弥散曲线,结合数值模拟来判断中等质量黑洞的存在。但这种方法,无法排除星团中心是一群恒星级黑洞和中子星的可能。

2025年,我国天文学家通过轨道回溯,发现一颗超高速星是从星团M15中被甩出去的,这只能来自中等质量黑洞撕开密近双星的引力弹弓效应,这打通了中等质量黑洞存在证据链的最后一环。此外,2018年,天文学家利用黑洞潮汐瓦解恒星的方法,在一个球状星团中证认了一例中等质量黑洞,这也是目前搜寻沉寂黑洞的新兴方法。

引力波也在发现中等质量黑洞方面作出了重要贡献。2019年,激光干涉引力波天文台和室女座引力波天文台发现了一例85倍和66倍太阳质量黑洞的并合事件,并合后的黑洞质量是142倍中等质量黑洞,是目前发现的最小中等质量黑洞。

如何从“种子黑洞”长成超大质量黑洞?

当宇宙还很年轻时,超大质量黑洞就已经存在了。

超大质量黑洞可能以中等质量黑洞为“种子黑洞”,通过不断并合或吸积周围的气体,实现质量的多量级提升。对于那些非常活跃的、正在疯狂“暴饮暴食”的超大质量黑洞,人们常称其为活动星系核或类星体。

超大质量黑洞的形成需要黑洞经过数亿年到数十亿年的持续吸积。但近些年来,人们不断地在宇宙早期发现新的黑洞。2015年,我国天文学家发现了中心黑洞质量约为120亿倍太阳质量的超亮类星体,是当时人类发现的遥远宇宙中发光最亮、中心黑洞质量最大的类星体,红移为6.3,相当于宇宙大爆炸后8亿年左右。2024年,韦布望远镜确认星系GN—z11中存在活跃的超大质量黑洞,其红移为10.6,相当于宇宙诞生后4.3亿年。在如此短的时间内,超大黑洞是如何快速“吃胖”的?这是目前天文学的重大未解之谜。

超大质量双黑洞,也是有趣的天文现象。在宇宙的演化过程中,存在大量的星系并合事件,我们可以想象,很多并合后的星系中会存在两颗超大质量黑洞,它们在非常近的距离上互相绕转。它们在旋进并合过程中会辐射纳—微赫兹引力波,而发现纳赫兹引力波是国际物理学和天文学领域竞赛的焦点之一。2023年,我国天文学家利用天眼望远镜发现了具有纳赫兹引力波特征的信号,表明我国纳赫兹引力波研究与国际同步,达到领先水平。

(作者单位:中国科学院国家天文台)

《 人民日报 》( 2025年04月12日 06 版)

微信“扫一扫”添加“学习大国”