本报记者 强郁文

2024年06月24日08:26 来源:人民网-人民日报

|

|

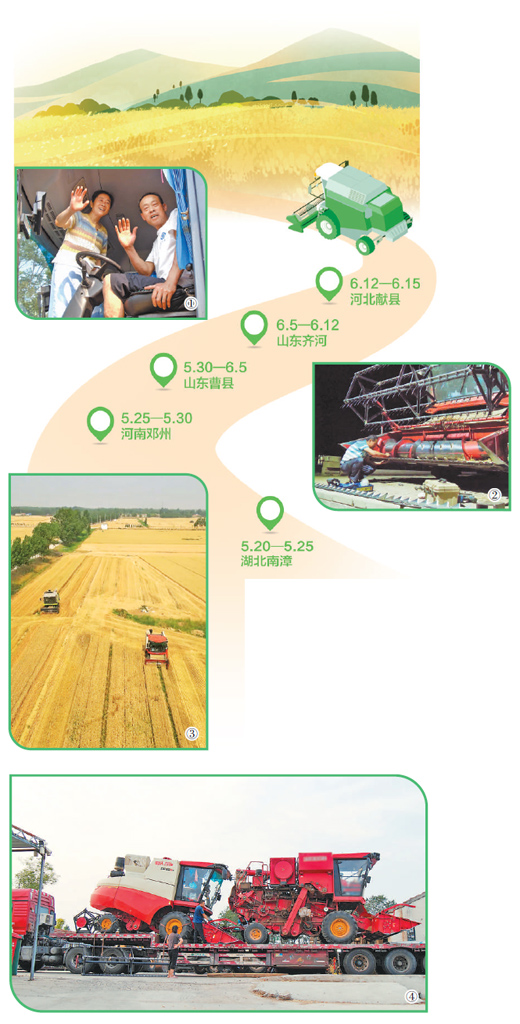

图①:5月24日下午,蔡华夫妇从湖北出发,前往河南邓州开始今年的跨区作业。 |

广袤田野,金穗飘香。每年夏收时节,开着收割机,由南到北跨区作业的农机手,被人们叫作麦客。

今年夏收季,记者跟随湖北麦客蔡华和李辉跨越1200多公里,记录一段一路向北、追逐丰收的旅程。

5月23日,湖北襄阳南漳县武安镇

农机:装了北斗导航,智能化程度高

收完一茬麦子,蔡华才腾出空来喝口水。

驾驶室开着空调,比外面凉爽。“以前只能安个小风扇,夏天根本待不住。”蔡华一边说,一边点击屏幕调整参数,“机器装了北斗导航,选智能模式,屏幕上就能自动生成作业路线图,收了多少亩麦子,一目了然。”蔡华介绍,有了它,不用再拿着尺子量地;和农户算面积时,也少了许多扯皮事儿。

在蔡华记忆中,最早的收割机连驾驶室都没有:“就是个简易拖拉机,机头上挂着‘巨型理发器’。”前面“理发”——把麦子割断,后面还得有人跟着打捆,运到麦场脱粒。

2000年初,蔡华购买了第一台轮式联合收割机,能把麦子“吞”进机肚里,脱粒装仓;再把秸秆切碎,撒在田间。机械化水平高了,但开起来并不轻松:“费力不说,密闭性还差,开一会儿,鼻孔、嘴里全是灰。”

现在的收割机是3年前买的,智能化程度高、动力足、操作灵敏。启动后,他一手搭方向盘,一手握操纵手柄,“就像用遥控器,能随时调节各个部件的运作。”有几次眼看好像要撞上电线杆和田垄,蔡华却丝毫不慌,总能驾着收割机灵活避过。

卸麦间隙,一旁守候的张秀兰走上前,拿抹布擦掉挡风玻璃上的尘土,提醒丈夫给链条打上黄油。

“有点‘咔咔’响,说明链条积了灰。”张秀兰告诉记者,自打买了第一台收割机,夫妻俩就开始跨区作业。每年5月底,他们收完老家湖北的麦子后便动身,一路到河南、山东、河北,有时还会到东北。以前,跨区收麦还是个新鲜行当,收入不低。虽然辛苦,但靠着收割机,夫妻俩盖起全村第一栋3层小楼。20多年来,张秀兰练就一副好耳力,哪里轴承松了、链条卡了,她一听便知。

“三夏”期间,连续作业,收割机皮带、割台等部位易磨损或出现故障。“老蔡把机器看得比啥都金贵。”张秀兰说,不论多晚,丈夫收工后第一件事不是吃饭休息,而是检查设备、维护保养。收割机上常备一个“百宝箱”,打开一瞧,常用配件、维修工具摆得整整齐齐。

休息了一会儿,眼瞅粮食在车斗里堆出尖尖,蔡华又发动了机器……

5月25日,河南南阳邓州市刘集镇

抢收:雨后能尽快收割、及时烘干

乌云密布,夜幕低垂。远处,一个亮点越来越大——为方便天黑作业,蔡华给收割机加装了强光灯。机轮转速加快,不断掀起的麦屑在灯光里飞舞。

“要下雨了。”蔡华望了望天。

5月24日下午,蔡华刚办好今年的跨区作业证,突然接到河南邓州老客户李勇志打来的电话:“麦子熟得比往年早,得尽快收割。”刚收完老家的麦子,顾不得休息,他和妻子当即决定出发,沿国道开了5个多小时收割机赶到邓州市刘集镇,住进李勇志家中。

李勇志比蔡华年长,俩人一年只见一回,却亲似兄弟。“10多年了,蔡华一直来我们村收麦,从没误过农时。”李勇志说,他早早就给夫妻俩拾掇好床铺。田里,小麦已熟九成,只等收割机下地。

李勇志生活的自然村有几十户村民,土地集中连片,但各家地块面积都不大。不少邻居在外务工,不便回村收麦,每到“三夏”,李勇志就主动把周边1000多亩地管起来,低价收取托管费。

为了避雨,乡间小道上,村民开着粮食铲装机,把地上晒好的麦粒抓紧装上车。蔡华刚收完的这批粮食,则要运到镇上的烘干塔。

粮食收完还要烘,李勇志过去从没想过。去年,河南很多地方遭遇“烂场雨”,一些麦子发芽、霉变,“有的麦子烂得太厉害,当饲料都卖不出去。”李勇志心疼不已。

今年,刘集镇农业中心的工作人员走村串户,推广粮食烘干,“烘3个多小时,水分就能从18%以上降到13%左右。”村民们动了心。“虽说要多花钱,但几户凑在一起烘能省点儿。”李勇志说。

雨下了整整一夜。第二天清早,记者正准备出门,收到蔡华发来的消息:“地还很湿,我的轮式收割机容易陷进去,怕是下不了地。”

记者心里一沉:大雨会不会耽误收割?

“我们有准备,影响不大。”邓州市农业机械技术中心生产服务科科长王硕说,“今年,我们加大了对抗泥性更好的履带式收割机的购置补贴力度,上半年全市新增44台履带式收割机、30套烘干设备,方便老百姓雨后也能尽快收割、及时烘干。”

6月6日,山东德州齐河县华店镇

农技:统一供种、统一飞防

天刚亮,蔡华就开着收割机到达作业地点。

跨区作业,“白加黑”是常态。5月30日晚上,结束在南阳的劳作,蔡华夫妇与人搭伙拼了一辆半挂车,拖着收割机一路开到与河南相邻的山东菏泽曹县;在曹县,为赶在雨水来临前完成收割,他一天收了120多亩、约12万斤小麦,又忙到深夜;6月5日,收完在曹县的最后一块田,他马不停蹄继续北上,到达德州市齐河县。

为啥要来齐河?蔡华说,这里是有名的产粮大县,产量常年保持在22亿斤以上,“地多、粮食多,我们才有活干。”连续七八年来齐河收麦,蔡华发现,早些年看到的砂石路、土路,现在都修成了柏油路、水泥路,农机作业条件大大提升。

这天要收的,是华店镇张博士村村民张正成家的田。粮食产量如何,蔡华开收割机走上一圈,就能感觉出来,“麦子个头比我老家长得矮,但麦穗多、抗倒伏。”

这种麦子是齐河县统一提供的高产良种“济麦22”,节水抗旱。拔一根麦穗,轻轻搓开,小麦籽粒饱满、色泽光亮。张正成说,每亩地买20斤种子,政府给补贴10元。

“不光统一供种,政府还免费统一开展无人机飞防,‘虫口夺粮’效果很明显。”张正成说,他过去最头疼的就是虫害,自己的田和邻居的田,打药时间、药量不一样,这块田打了药,虫子就去另一块田,难以灭净。

今年,齐河县整合资金1400万元,采取统一的配方药剂和技术标准,对全县110多万亩小麦进行“一喷三防”,仅用6天时间就全部完成春季飞防作业。

小麦还没收完,张正成已开始谋划下一步,“俺的地缺钾,镇上农技专家建议测土配方施肥。等夏播完玉米,俺准备试试看。”

6月12日,山东德州齐河县刘桥镇

转型:从麦客到新型农业经营主体

“年年来山东,第一次遇到这么热的天气!”空调风力开到最大,蔡华额头上还是冒出汗。这两天,看着各地的收割机来来往往,蔡华犹豫还要不要继续北上作业。

齐河麦收临近尾声,照往年路线,蔡华该出发去河北了,可一打听,河北客户给的价格比去年略低了些。

蔡华忍不住感叹,近些年,外出作业的收割机越来越多。今年和蔡华同在刘桥镇作业的,就有名来自河南的00后农机手小牛,他的几个伙伴也都是二十来岁的年轻人。小牛告诉记者,他的父亲也曾是一名职业农机手,后来事业越做越大,有了自己的车队,还成立了农机专业合作社,小牛就接过了跨区作业的“接力棒”。

农机手越来越年轻化、职业化,市场竞争日趋激烈。“地块大小不同,价格不一。按照一亩地均价50元计算,扣除成本,我们一季作业能赚4万元。”蔡华说。

行情变化背后,是农机保有量的迅速增长。齐河县农业农村局副局长张永太介绍,近年来,齐河县农机数量成倍攀升。今年麦收期间,全县平均每200多亩农田就有一台收割机。县里重点发展大型、新型、智能、精准作业机械,目前有各类农机近6万台(套),主要农作物耕种收综合机械化率稳定在99.76%以上。

张永太说,机收价格下降,对农户有利,但对农机手而言,转型势在必行。许多农机手积累一定资源后成立家庭农场、农机合作社,或利用自身优势开展小麦生产全程托管服务,从业务单一的麦客转变为新型农业经营主体。

午后,气温持续升高,身材瘦小的张秀兰出现了轻微的中暑症状。仔细考虑后,蔡华决定提前结束今年的跨区作业。下午4时,记者目送搭载着收割机的半挂车驶上高速。

追逐丰收的旅程仍在继续。

不到50公里外,来自湖北荆门的康瑞农机服务专业合作社跨区作业车队已整装待发。40岁的农机手李辉告诉记者,他们的15台收割机5月底从荆门启程,经过河南南阳、山东德州两站作业后,有8名农机手和蔡华一样选择返回老家,其余人则继续北上,驶向下一个目的地——河北沧州。

6月13日,河北沧州献县高官镇

服务:经纪人安排得妥妥当当

太阳炙烤着大地。高温让田里的小麦变得干燥,更方便收割机脱粒。但持续高温也给麦收带来挑战,“你看,有的秸秆含水量过低,容易发生倒伏。”驾驶室里,李辉调低了割台。

田间,收割机和播种机同时轰鸣。李辉的客户卢焕章介绍,他家流转了400多亩地建设家庭农场,昨天收好的地块,今天已经在播种了。

献县是李辉今年麦收作业的最后一站。

不同于蔡华的“单兵作战”,多年来,李辉和合作社成员们一起组队跨区作业。收小麦和水稻,采油菜和玉米,他们的足迹最南到广西,最北到河北,一年中8个多月在外奔波。累了,卡车上睡;晚上干完活,就去加油站加油,顺便在那里洗个热水澡。

“我们走南闯北,不怕吃苦、不怕晒,每到一个地方,最关心的就是有没有活干。”李辉说,南方农机手来北方作业,语言不通、习惯不同,可能产生矛盾纠纷。

来到献县,很多问题就不用操心了。“我们只管专心收麦,旁的事都交给农机服务经纪人,一切都安排得妥妥当当。”李辉说,他们的经纪人手上握有周边3个县的客户资源,收完麦子,经纪人按介绍业务的亩数拿提成。

车队还在路上,经纪人就安排好了作业计划。先到哪个地方、和谁联系、什么时间、收割哪一块地、结束后接着去哪一块地,全程“无缝衔接”,效率很高。除了对接供需两方,经纪人还给外地车队安排了“领机人”,全程服务,协调解决农机手和农户之间的纠纷,“既不让当地老百姓吃亏,也不让农机手受委屈。”

今年降水少,天快黑了,卢焕章还在地头忙灌溉。走近瞧瞧,田里看不见引水浇水的水管,也没有大水漫灌的泥泞,只有一根根黑色细软的滴灌带将田地隔成了条状。

“这种天气,最重要的就是保墒出苗。”卢焕章说,地里旱,滴灌带造墒效果好。播种时一同铺设,不但浇水快,还省水省电。应用滴灌水肥一体化技术,只需1人管理,连续滴灌2天,墒值就足够,“今年小麦收成不错,期盼玉米也有个好收成!”

(本报记者毕京津、侯琳良、张志锋参与采写)

本期统筹:郭雪岩

版式设计:张芳曼

《 人民日报 》( 2024年06月24日 02 版)

微信“扫一扫”添加“学习大国”