“你生长在田园身旁,烂漫着青春的荣光;你依偎在港城南方,奔放出都市的模样……”这首歌名为《赵庄,你走在春天的路上》。正当江苏省张家港市杨舍镇赵庄村党总支书记汪明如和父老乡亲们准备唱响更加嘹亮的歌声时,噩耗传来——2014年3月,汪明如被确诊为胃癌晚期。2014年12月29日,汪明如病逝,年仅50岁。

生命的最后时刻,汪明如是这样度过的:去世前15天,以晨练为借口,跑到工地视察工程进度;去世前9天,在村委会认真核对村民年终分红账目;去世前一天,为第二天的村年终总结大会作准备;去世前3个小时,仍反复念叨“开会、分红、慰问老党员、探望孤寡老人”四件事。

“人活在世上,钱是挣不完的,官是当不到头的,我只想用有限的生命为乡亲们谋幸福。”病榻上汪明如微弱却蕴含千钧之力的话语,犹在耳畔……

1.放弃百万年薪回穷村工作 共产党人就要为百姓谋幸福

赵庄村是张家港市区的一个城中村,汪明如在这里出生,在这里长大。2004年,在外经商年薪百万的汪明如回村工作的消息震惊了父老乡亲:放着“金饭碗”不要,回来作甚?

当时,赵庄村负债980万元,人均耕地不足两分,是全镇最穷、环境最差、人心最散的行政村。“决不能让赵庄村民一辈辈穷下去。”经过无数次摸底调查,汪明如果断决策,抓住全国在张家港率先推进城乡一体建设的机遇,把村级经济发展重心从“村村冒烟”的小工业转向配套城区拓展的三产服务业。

城乡一体,农村变社区、农民转市民,面朝黄土背朝天的农民充满了顾虑和质疑。“当时明如面临巨大的心理压力,一边是多方奔走找资金、跑项目,盘活土地发展三产;一边是走家串户做村民思想工作,把民心安定下来。”妻子许淑英说,那段时间,丈夫几乎每天奔波到凌晨三四点,脚上磨出血泡也浑然不知。

呕心沥血的付出,赢得了百姓的信任。2008年,汪明如被推选为赵庄村党总支书记,“三产富村”的思路更加明晰。10年来,汪明如踏遍了赵庄村每一寸土地,开创了一个又一个先例。村民说,他像是一台永动机,有使不完的劲儿。靠着这股劲儿,赵庄村逐渐甩掉了贫穷的帽子,村里净资产增加到1.62亿元,2014年村民人均纯收入28763元,老年人福利较10年前增长了15倍,百姓生活翻天覆地。

然而,病魔悄然来袭。2014年3月,汪明如被确诊为胃癌晚期。“与其躺着等死,不如用余下的生命做些新的尝试。”没有过多的消沉与悲伤,病榻上的他开始谋划赵庄村未来10年的发展规划。在一夜夜的沉思中,在那张窄窄的病床上,汪明如完成了生命中最后一份文件——《赵庄村未来十年发展规划》,描绘的是村兴民乐、共同富裕的美好蓝图。

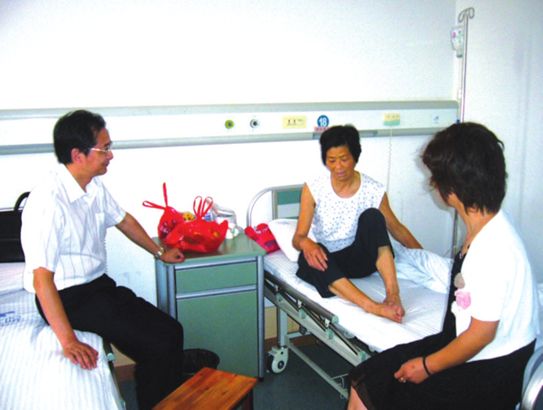

汪明如慰问困难老党员。图片来源:姑苏晚报

追忆往事,汪明如的妻子许淑英说,有件事在丈夫心里记了一辈子:小时候,有一年田里遭灾颗粒无收,过年那天,汪明如兄妹几个饥肠辘辘,是邻居张奶奶把仅有的5个馒头送给了他们。“父老乡亲的滴水之恩,他这辈子都忘不了。”许淑英说,丈夫和她经商闯荡,改变了穷苦生活命运,但丈夫总说,是党和国家的好政策,让他从一无所有,到有家有室有自己的事业。

许淑英说,丈夫记不得自己的生日,也总忘了对家人的承诺,但赵庄村1152户人家4211名百姓的情况,他却一个不落地刻在脑海里。他总说,百姓百姓百条心,只有把百条心拧成一股绳,才能办好事情。

自打知道汪书记得了胃病,赵庄村老年过渡房里的老人每天争着煮白米粥,好让路过的汪书记暖暖胃。一碗粥,熬出的是老百姓和基层党员干部之间的亲密无间。70岁老人谭惠英说,在汪书记的帮助下,全村孤寡老人无偿住上了老年过渡房,每年能领到2500元福利金,棋牌室、健身房的老年活动也开展得有声有色,老人们不仅生活无忧,精神也有了依托。

“癌细胞扩散至脊髓,汪书记情况危急,急需大量用血……”2014年12月26日,抢救室传来的消息让赵庄村村民慌了神,他们在第一时间冲到医院,撩起袖子争相献血,一时间,医院门口排起了一条长龙,上千村民探着脑袋焦急地等待着。澳洋医院肿瘤科副主任医师蒋向阳说:“那天来献血小板的人数,打破了医院几十年来的单日纪录。”

在汪明如当村支书的十年里,赵庄村没有一人上访,未发生一次聚众事件,还被评上了省级文明村。“共产党人就是要为百姓谋幸福,才能无愧于党性和良心,无愧于祖国和人民。”汪明如用一心只为百姓苦乐酸甜的真诚,在党和人民之间筑起了一条血脉相连的纽带。

2.民情日记整整记了17本 “拼命三郎”为百姓“忘我”工作

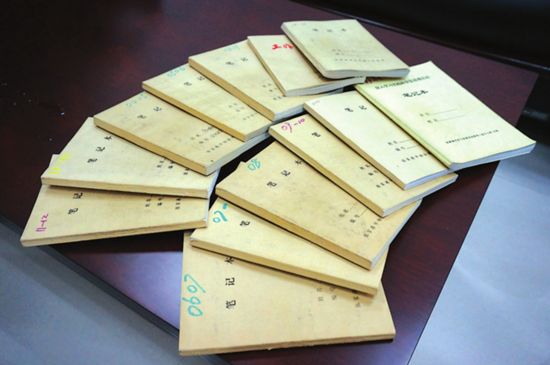

老百姓的钱袋子鼓起来了,汪明如将更多的精力用于提升村民的幸福感和满意度。“17户困难家庭要办低保、398名60周岁以上老人要村里支付参保、聋哑夫妇荣金荣又生病了,要给他们报销医疗费……”这样的民情日记,汪明如整整记了17本。

在村里,很多人对于汪明如的记忆,都称他为“拼命三郎”。早出晚归、废寝忘食,他“忘我”的工作精神深深地影响着每一个身边的同事。

赵庄村办公室主任张裕回忆说:我们8点上班,他每天早上7点不到就到办公室了。每天都是第一个来,最后一个走,有时候晚上10点钟都还没回家。作为办公室主任,张裕很不好意思每次都比书记离开得早。有几次,她对书记说,今天我等你,书记却对她说:“小张,不要等我,你家里还有小孩要照顾,我还有点事要处理,你先走吧。”

汪明如最惦念的是头号工程——乾宸大厦的进展。他在家休养期间瞒着家人和村干部,借口散步实际上是去察看工地。经常是上午还在医院复查,下午就拖着虚弱的身子,走进工地了解施工情况。一次与施工队商讨图纸方案,从艳阳高照一直到夜深人静,他连饭都顾不上吃一口。因为化疗、手术,又连续工作,汪明如一下子瘦了30多斤。2014年10月26日,乾宸大厦封顶,饱受病痛折磨、身体已经十分虚弱的汪明如,爬上了12层高的楼顶,他说:“这件事情办好了,村里就不愁了,我欠赵庄的感情债也还得差不多了。”

这些工作笔记,成为记录汪明如为民造福的见证。图片来源:姑苏晚报

赵庄乾宸大厦动工之前,大热天,汪明如带领村“两委”班子成员到苏州邻里中心、常熟梅里镇等地参观学习。每到一个地方,他都要拿出图纸,趴在地上把图纸与看到的建筑进行现场比对,遇到好的设计当场作出标记。村委的一名干部回忆说:“一开始说实在的我们还不好意思。后来,我们被汪书记感染了,他就像“熟练工”一样,到一个地方就趴下来,我们也就慢慢适应了,我觉得他太认真了,大家都很钦佩。”

尤其是得病后,汪明如没时间去想生与死,他开始和生命赛跑。只要身体状况好些,白天就照常去村里工作,晚上还要坐在书桌前看材料、写规划。后来体力不支无力下床,病榻上的汪明如就要求村干部每天向他汇报村里的情况,还常把工作写在纸条上,让前来探望的人带回去。

“皱巴巴的,上面都是他的汗。”去得最多的村干部邓敏毓,翻着带回来的大大小小的纸条,说自己好多次都想悄悄藏起床头的纸和笔,“汪书记连说话的力气都没有了,脸煞白,虚汗直流,着实让人心疼”。

2014年12月上旬,躺在医院病床上的汪明如身体已十分虚弱,每翻一个身都大汗淋漓。然而,汪明如依然牵挂着村里的工作,要求副书记邓敏毓每天下午4点向他汇报工作。汪明如临终最后一个星期里,还是坚持每天布置安排着村里的大事。12月26日临终前三天,村里有人来找他签字,当时他已四肢无力,写不好字,他心里很着急。于是,他让人递过白纸练字,练了好几次才颤抖着手签下了自己的名字,留下了他生命中最后的一笔。

面对死亡,拼命去争取的竟不是生命。这背后究竟有一股怎样的力量?在妻子许淑英看来,这个答案或许她懂。丈夫没有闲下来的时候,哪怕是睡觉,脑子还一直在思考问题。即便是在病情恶化、免疫能力极低的时候,他念念不忘的还是工作。“这样的身体还要坚持去村里开会,我们不同意,他就摆脸色。”许淑英说,好多工作其实没那么赶,一年完成的他半年就要做到,还要做好,追求完美,他就是这么一个“倔脾气”。

许淑英说,这么多年来,她不只一次问丈夫,为什么这么拼,得到的总是那一句——“人生就该荡气回肠走一遭”。尽管嘴上“抱怨”汪明如“屋里的事几乎不闻不问”,如今许淑英是多么期望能看到丈夫早出晚归忙忙碌碌的身影,但现在一切都已经成了回忆。

3.与村干部“约法三章”心中无私才能无愧于百姓

对百姓掏心掏肺的汪明如,也有“不近人情”的一面。他与村干部“约法三章”:坚决不搞暗箱操作,坚决不取非分之钱,坚决不做人情工程。

汪明如在《一名农村基层党组织书记的廉政心得》中写道:“怕得罪人吗?怕被人告吗?怕被人拍砖头吗?我坦然,因为我没有‘辫子’给人家抓,也没有‘把柄’掌握在别人手上,也不会被各种关系束缚,心底无私天地宽,我无私无畏。所以,当个别村民无理取闹时我敢于碰硬、公开处理,当涉及村民利益时敢于担当、维护利益,当有利于村级发展时我不怕困难,积极争取。”

有一次,一位村民看到村里的拆迁过渡房空着,就找到汪明如,寻思凭借老朋友的交情,让汪明如出租3间给他弟弟开棋牌室应该不成问题。不料吃了个闭门羹。过渡房是“专房专用的,是留给动迁百姓急用的,我们怎么能干这种让人戳脊梁骨的事?”汪明如斩钉截铁地拒绝了。

2007年11月3日汪明如(右三)慰问“五保户”。图片来源:苏州日报

汪明如有一个说到做到的“三管承诺”:管好自己的嘴,管好家属的口,管好一班人的手。

曾经有个亲戚找汪明如办事,碰巧只有他的父母在家,80多岁的母亲碍于面子不好拒绝就收下了水果和保健食品。汪明如回家后,坚决要求母亲把礼物退回去。母亲说:“我腿脚不方便,你叫我怎么送回去啊?”汪明如说:“我开车送你去!”他当即送老母亲来到那个亲戚家楼下,看着老母亲把礼物送回去才安心。老百姓都说:“这样的书记一碗水能端平。”

在村里当干部,一言一行都受到村民的“监督”,而待村民如亲人的汪明如,大家描述起他的“样子”,常用的词语还有“铁面无私”。2013年初,听说村里要建大楼,有个想承揽工程的包工头找到了汪明如,被当场拒绝:“工程上所有项目都由区镇招标办公开招标,你可以凭实力去投标,我个人不参与,找我也没用!”记者在村委采访时,村民小组长徐建洪说,他和汪书记一起出差,感受最大的就是很累也很苦,不仅从不包车和打的,吃饭也是省了又省。“有一次和汪书记去上海办事,直到下午1点多,两人饿得肚子咕咕响,他才说,今天去吃‘大餐’。结果,是在弄堂里的一家小饭馆,花24元钱吃了两份快餐。”

“一个人活在世上,官是当不到头的,钱也是难以挣尽的。能让赵庄村的父老乡亲过上好日子,是我最大的幸福!”这是汪明如常挂在嘴边的一句话。

许淑英在整理汪明如办公室遗物时,看到一大堆的荣誉证书和工作笔记,笔记上密密麻麻记着许多处理的难事、特事、急事,她抱着这些遗物放声大哭:“明如,你为啥不与我说说家里的事和你心里的苦呀!”

从40岁到50岁,汪明如把生命中最精彩的十年,毫无保留地奉献给了生他养他的赵庄。“村里年终总结大会没有开,年底村民还没分红,老党员还没去慰问,孤寡老人还没去探望。”直到生命的最后时刻,汪明如最放心不下的依然是这片土地和父老乡亲。

“十年了,他真的是吃了不少苦,就这样倒下了。可惜,真的太可惜!”许淑英泣不成声。

汪明如永远留在了赵庄村,留在了家人及赵庄百姓的心中……

(本网根据《时代先锋:汪明如》、《汪明如:我只想为乡亲们多谋幸福》、《身边的焦裕禄:追记汪明如》、《汪明如:燃尽生命写忠诚》、《汪明如:一位社区书记的“生命记事本”》、《汪明如:人生就该荡气回肠走一遭》等稿件综合,感谢江苏文明网提供素材。)

编辑点评

宁可清贫自乐,不可浊富多忧。汪明如用“一心只为百姓苦乐酸甜”的真诚,在党和人民之间筑起了一条血脉相连的纽带。一个一心为民、公正廉明的好干部必然赢得群众的爱戴。他是工作和思想上值得学习的标杆,特别是他身上体现出的共产党员大公无私、光明磊落的崇高品质,是一笔宝贵的精神财富,是值得所有人学习的榜样。汪明如用自己的实际行动生动诠释了新时期党的好干部的丰富内涵,也赢得百姓的拥护和信任。他以恪尽职守、爱民利民、无私奉献、严于律己的优秀品质,诠释了党员干部可信、可靠、可敬、可亲的良好形象。好书记汪明如,他用短暂而绚丽的生命火焰,在赵庄这片土地上抒写下了浓墨重彩的一笔。