曲昌荣 岳天宇摄影报道

2013年07月01日08:18 来源:人民网-人民日报

|

|

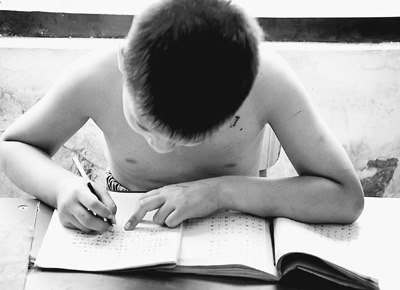

一根笔管,酷热的教室,学习热情不减。 |

|

|

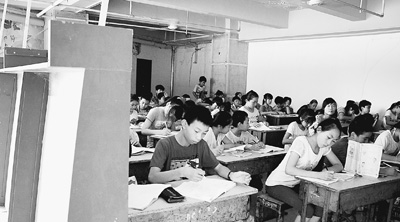

隔墙隔不到顶,各班的阅读声交织到一起。 |

|

|

没有水房,一个水龙头是孩子们消暑的依靠。 |

|

|

办公条件简陋。 |

|

|

商场的空地就是操场。 |

周五,对于就读在郑州市金水区春笋学校的三年级学生小文科来说是个特殊的日子,因为这一天他要戴上“绶带”做一天“治安监督员”。春笋学校是一所农民工子弟小学,有13名教师。

小文科和两个姐姐跟随父母一年前从周口到郑州,因父母工作不稳定,又办不全外来务工人员子女上学需要的证件,小文科来到了这所近乎“零门槛”的学校。

春笋学校刚刚搬到一个废弃商场的二楼,空旷的“毛坯”大厅被7个隔板、橱柜甚至木板隔成小教室。由于隔音效果太差,各个班级此起彼伏的读书声交织在一起。“18年来我们搬了5次家。搬到这里困难很多,却是创校来最好的硬件水平。”校长杨万霖说。

老杨是一名农村教师,1996年暑假来郑州做家教时和老乡聊天时发现大家最大的难题就是子女无法在郑州上学。考虑再三,老杨和爱人开办了农民工子弟学校并成为仅有的两名老师。“最辉煌的时候有3000名学生30名老师,”老杨说,而眼下是最“惨淡”的时候。因为城中村拆迁,很多外来务工人员搬走了,孩子也就带走了;另一方面,学校搬迁,很多固定的生源却不会跟着学校走。现在,春笋学校有300名学生。而由于待遇仅千元,老师的流动性很大。

在春笋,薪水虽薄工作却一点不比公立学校轻松。小徐老师从周口师范毕业后,和家人来到郑州,在春笋教两个年级的数学。每天她都要教五六节课,下了课就抓紧时间批改作业。由于学校设在商场“开放式”大平台的二楼,没大门,孩子很容易跑出去,小徐“每天都紧绷着神经”。

入夏以来,电扇不堪重负纷纷“罢工”,雇不起电工,老杨就自己安装新电扇。“空调买不起也用不起啊。”老杨说,学校招收的都是外来务工子女,享受不了公立学校的“两免一补”,每半年仅仅收取包括书本费在内的1000元。即使这样,每年都有三五个家庭的孩子需要靠社会捐赠上学。

由于媒体的报道,学校获得了越来越多的关注,也收到了一些社会捐助:郑州五中将换代下来的桌椅全部捐献给了学校;废弃商场是一家地产公司在象征性收取一些费用后给学校使用的;小到篮球足球大到电脑等物件也皆是社会赠送。金水区教育局也将这个“黑户”纳入到了金水区的教育大家庭中,每逢区里举行优秀教师公开课等活动,春笋学校的教师和其他公立学校的教师同样收到邀请函……

据了解,郑州市公立学校的大门是向外来务工人员敞开的,但需要“五证”齐全,其中难办的主要是务工证和务工单位出具的证明。“现在打的是临工,根本不固定,没有企业愿意给开证明。”学生家长刘师傅说,“而且,一换工作,甚至会离开郑州,公立学校还得办转学手续,程序麻烦,交的择校费也付之东流。”

由于整体教育资源有限,金水区的公立学校也是“超负荷”运行,每个班都几乎挤进了七八十个学生。按郑州市的规定,只要达到办学条件,春笋学校这样的“黑户”可以办理办学许可证,但由于实力有限,十几年来学校的硬件水平和标准仍相距甚远。据了解,在郑州众多的农民工子弟学校中,春笋的条件相对还算不错。

老杨感到现在农民工子弟学校之间的竞争也越来越激烈。随着城市扩张,中心城区生活成本逐渐加大,越来越多的务工者选择住在外环,郑州三环以外的农民工子弟小学如雨后春笋,甚至一个村里就会有两个小学。但同时,由于软硬件设施都和公立学校差距很大,学生受到的教育又十分有限。现在对于老杨和学校来说有两个愿望——能拥有冷暖空调和一台打印A3纸的印刷一体机。“孩子们用的卷子都是A3的,机器一台1万多,我们买不起,现在只能去文印店印卷子,一套要一元钱。”语文老师王燕说。

《 人民日报 》( 2013年07月01日 14 版)

| 相关专题 |

| · 热点·视点·观点 |

微信“扫一扫”添加“学习微平台”