雲南麗江因地制宜發展高原特色農業

本報記者 楊文明

2025年07月08日08:42 來源:人民網-人民日報 222

222

|

|

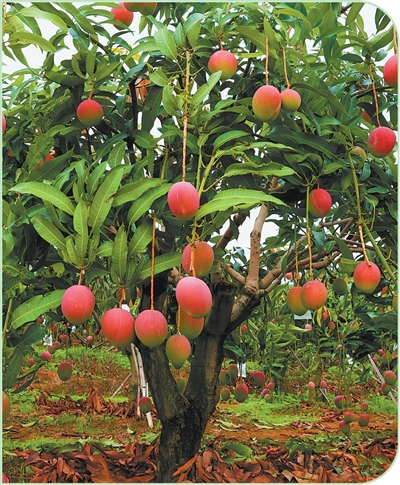

正值成熟季的華坪縣芒果。 |

核心閱讀

雲南省麗江市海拔高差超過4500米,多樣的地形孕育了豐富的高原特色農業。近年來,麗江市因地制宜開展生態修復,把發展特色農業與保護生態環境有機結合,越來越好的生態環境成為產業發展的優勢,產業的發展也為生態環境的改善提供助力。

在雲南麗江,金沙江干熱河谷,孕育出芒果種植大縣﹔擁有大面積針葉林的冷涼山區,羊肚菌種植蓬勃發展﹔海拔較高的高寒山區,過去滯銷的蘋果如今遠銷海外……

從玉龍雪山主峰到金沙江干熱河谷麗江段,麗江市海拔高差超過4500米。如何在不同的自然條件下發展特色農業?如何在發展中守住生態底線、改善生態環境?記者在麗江市進行了探訪。

“因為適應河谷的氣候,芒果得以扎根﹔因為芒果種植,河谷生態得以修復”

高溫、干旱、坡陡、樹木稀疏……地處金沙江干熱河谷的麗江市華坪縣,過去以採煤為業,農業發展不足。后來,隨著煤礦陸續關停,農業面臨轉型,當地選出了適合本地氣候、土壤的作物——芒果。十幾年內,華坪縣范圍內的金沙江干熱河谷大面積發展起了芒果產業。

“氣候干熱、土地貧瘠,不利於傳統種植業發展,效益低。”華坪縣芒果產業發展中心主任張國輝說,“芒果恰好喜熱、耐旱、耐貧瘠,適合華坪縣的光熱和土壤條件。”

記者採訪發現,從花卉產業到藍莓等小漿果產業,雲南高原特色農業發展的背后,重要的資源恰恰是氣候——高海拔低緯度地區氣溫不低、光照好、晝夜溫差大,特色農業產出高、品質好。

華坪芒果同樣如此。“15攝氏度的晝夜溫差有利於糖分累積,超2500小時的年均日照提高了著色率,許多作物難以適應的干旱,反而讓芒果減少了病虫害的侵襲。”張國輝補充,河谷山地地形、海拔高差大,讓華坪芒果品種更加多元,“一山多品、錯峰上市,從6月到11月華坪都有芒果上市。”

眼瞅著芒果效益高,越來越多人嘗試種植芒果,新問題來了:水源匱乏、陡坡又存不住水,大面積種植芒果的灌溉問題如何解決?為解決“水困”,當地探索河水灌溉、壩塘蓄水灌溉、溝渠灌溉等多種方式,又鋪設光伏板,將豐富的太陽能資源轉化為灌溉動力。面對煤炭產業遺留下的土壤治理問題,“華坪在煤矸石上進行土壤再覆蓋,煤矸石分解產生腐殖酸,提升土壤肥力,改良后的土壤讓芒果根系更容易伸展,長勢更好。”張國輝說。

芒果根系固土、梯田改造治理石漠化坡地,幾年時間,華坪的廢棄礦山逐漸披上綠裝。“植物覆蓋率提高了,水土保持的效果自然就更好。現在,酸雨頻率降低,水土流失量也在減少,空氣質量得到改善。”張國輝說,“因為適應河谷的氣候,芒果得以扎根﹔因為芒果種植,河谷生態得以修復。”

“林菌共生,讓過去砍樹開荒的‘靠山吃山’,變成了護林養山的‘靠山富山’”

在麗江市永勝縣,種植戶杜介雲最重要的“田地”,是長坪山的密林。地上覆蓋的厚厚鬆針,成為羊肚菌的藏身之處。

為何要在冷涼山區種植羊肚菌?明明有平壩,種植羊肚菌為何要上山?

“在平壩種植羊肚菌需要與庄稼輪作,種一季菌要搶兩季地。而且,化肥把土都‘喂’硬了,成本越種越高。”2022年,杜介雲抱著試試看的態度上山種植羊肚菌。“羊肚菌喜陰涼濕潤,山裡種菌,樹木本身就可以遮陰。”

“山裡種菌不搶耕地,不需要大棚,成本低品質還好。”杜介雲說,他與親朋好友合伙種植的150畝羊肚菌,頭一年就喜獲豐收。

中國科學院昆明植物研究所科研團隊研究顯示,海拔相對更高的冷涼山區,更適合羊肚菌的生長。長坪山海拔較高,鬆林蔽日,為羊肚菌的種植提供了良好條件。

“林菌共生,讓過去砍樹開荒的‘靠山吃山’,變成了護林養山的‘靠山富山’。”杜介雲算著一筆生態賬:鬆林為羊肚菌提供陰涼環境,樹下的鬆針腐殖層為羊肚菌提供天然養分﹔菌絲分解枯枝落葉,還能為土壤提供養分。“現在,我們冷涼山區群眾的收入,不比平壩區少。”杜介雲說。

“以山種樹、以樹養山,土地越種越肥,果子越結越甜”

麗江市寧蒗彝族自治縣新營盤鄉的蘋果種植基地裡,種植在海拔2700—2900米山區的“2700蘋果”,如今已遠銷東南亞等地。

寧蒗恆泰農業投資開發有限公司董事長魯權從小就與蘋果打交道,在他的記憶裡,蘋果甜中帶“苦”:“蘋果甜,但交通閉塞,果子沒有銷路,單純靠賣蘋果日子過得苦。”

2012年大學畢業后,魯權選擇回到新營盤鄉。他發現,傳統蘋果種植賺錢不多,群眾自然也懶得管護﹔管護差,又導致蘋果賣得不好,“蘋果品種雜,施肥不科學,營養缺失,蘋果品質和產量都受到了影響。”魯權決心改變家鄉蘋果的種植面貌,和鄉親們一起開發出“2700蘋果”品牌。

要想提升蘋果品質,首先要改良蘋果品種。魯權和科研團隊決定向大山深處的本土物種——麗江山荊子尋求答案。麗江山荊子是一種蘋果屬野生植物,能在海拔2700米以上的石漠化山區存活,發達的根系能扎進岩石縫隙,成為“2700蘋果”理想的高海拔砧木。

本土的野生生物種質資源,幫助當地蘋果產業闖出了一條新路。魯權將從“長富2號”中篩選的優質蘋果品種的嫩芽嫁接在麗江山荊子的根莖上,就像為蘋果樹換上了一副“山裡漢”的強勁筋骨,嫁接后的新蘋果樹更加耐旱耐貧瘠,更適應高寒環境,根系又能抓住坡地土壤,蘋果樹抗病性顯著提升。

如今,“2700蘋果”成了當地的生態名片。“以山種樹、以樹養山,土地越種越肥,果子越結越甜。”魯權說。

“隨著高寒山區通了路,網絡電商進了村,如今的寧蒗蘋果已經不愁銷路。”魯權說,高寒環境同樣能成為產業發展優勢,“家鄉的蘋果品質好,我們要讓更多優質的寧蒗蘋果飛出大山。”

《 人民日報 》( 2025年07月08日 14 版)

微信“掃一掃”添加“學習大國”