蔣志琴

2024年09月17日08:29 來源:人民網-人民日報

|

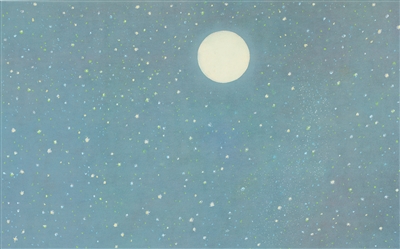

版畫《天下共月圓》,作者宋源文。 |

|

中國畫《嫦娥奔月》,作者任率英。 |

|

中國畫《舉杯玩月圖》,作者南宋馬遠(傳)。 |

|

中國畫《月曼清游圖冊》之“瓊台玩月”,作者清代陳枚。 |

|

版畫《中秋》,作者趙宗藻。 |

風露清,月華明,又是一年中秋時。從“中秋夜迎寒”到“天涯共此時”,對中國人來說,中秋是文化符號,蘊含家國情懷,總能觸發人們的無限思緒,並在文人墨客筆下演繹出高遠的境界。文脈悠長,思接千載。中秋之際,以書畫為載體,一起展卷而觀,可以開啟一場跨越時空的文化之旅,同賞天上月,共品人間情。

情寄蒼穹的文化想象

時間的流動、四時的輪轉,讓古人對宇宙產生了神奇的感受。仰望蒼穹,日月是最引人矚目的天體,從而形成了“春朝朝日,秋暮夕月”之禮。“夕月”等多種風俗匯合,逐漸演變為中秋節,至唐朝成為全國性節日。

一輪明月,千種情思,對月祈福是其中之一。五代佚名《浣月圖》,就表現了“拜月”的習俗。富麗祥和的畫面上,明月皎潔,高挂天際,曲欄庭院中虯鬆蒼郁、梧桐豐茂,各種花卉競吐芬芳,人們身著盛裝,一派祥和之景。明代杜堇《祭月圖》則更加詳細地描繪了中秋祈願的情形。月下的庭院中,架設圍屏,陳列供桌,桌上擺放紅燭、香爐、瓜果等物,寄寓祈福、團圓之意。畫作中人物形象各異、內容豐富飽滿、構圖疏密有致、筆法生動傳神,成為研究傳統節慶習俗的鮮活史料。

對月亮的遙想,也催生了多種與中秋相關的綺麗傳說,婦孺皆知的當數“嫦娥奔月”。這一故事,在漢代畫像石、畫像磚中多有描繪,尤以河南省南陽市漢畫館珍藏的《嫦娥奔月》畫像石最為典型。作品生動體現了古人豐富的想象力和漢代獨特的天文觀,意味悠長。后世畫家將神話傳說融入生命體驗,不斷豐富這一主題的文化內涵。比如,南宋劉鬆年(傳)《嫦娥月宮圖》、明代唐寅《嫦娥執桂圖》等,以不同的風格刻畫了嫦娥在月宮中的生活景象,並添以桂樹、玉兔等意象,使遙遠的廣寒宮多了幾分人間冷暖,也傳遞出不同的思緒與寓意。現代任率英創作的《嫦娥奔月》更是走進了千家萬戶。這張富有裝飾性的工筆畫,融入了古代壁畫的技法,某些造型借鑒了歷代相關作品,畫風兼具傳統意韻與現代美感,人物形象更是融入時代精神,受到百姓喜愛。其作為年畫印刷后,發行量達上百萬。明代陶成《蟾宮玉兔圖》、清代李世倬《桂花月兔圖》以及現代齊白石《桂花墨兔》等,則跳出對人的描繪,借由圓月、玉兔、桂花等典型元素,將優美傳說演繹得含蓄清雅,既實現了藝術創新,也豐富了中秋文化表達。

浪漫的文化想象讓“嫦娥奔月”的傳說不斷被創新演繹,成為獨特的文化符號。特別是新中國成立后,隨著航天事業發展,“嫦娥奔月”的傳說被賦予新的意義,關於月的藝術表達也為之一新。像王法中國畫《登月》、盧治平版畫《浦江畔,青山下,星空裡》等,皆聚焦新時代人們逐夢太空的步伐,以藝術化的語言鐫刻人類對宇宙的永恆追求與思考,讓古老的傳說煥發新活力,也賦予中秋傳統文化內涵更多時代價值。

對月抒懷的人文哲思

隋唐之后,人們對月亮的認識褪去神秘色彩,充滿詩意的賞月、觀潮等活動盛行,相應的中秋主題創作也從天上回到人間,歌詠自然美景、描繪人文活動、展現生活哲思,形成豐富多彩的節令文化。

中秋之夜,月光如水,萬象澄澈。賞月,成為一種雅趣。唐代詩人李白在五言詩《古朗月行》中闡釋了賞月的兩個層次:一是賞月色之美,二是引發對生命意義的思索。自然與心靈的交融,在畫家筆下生發新的圖像意義,展現出中國人獨特的宇宙觀、自然觀、文化觀、藝術觀。比如,南宋馬遠(傳)《對月圖》中老者舉杯邀月、《舉杯玩月圖》中老者望月沉思,這些頗富詩意的圖像,展現了古人酣暢快意的生活態度和神游天外的境界追求。畫中的人物姿態、場景氛圍等,能令人聯想到有關中秋的古詩詞,從中可以體味蘇軾對王維作品“詩中有畫,畫中有詩”這一評價的精辟。與獨坐清賞的文人雅趣不同,清代的張廷彥《中秋佳慶圖》、陳枚《月曼清游圖冊》之“瓊台玩月”,則以現實描繪,表現了中秋群體性賞月的場景,更凸顯這一活動的大眾性和趣味化。

不只是賞月,在浙江一帶,月夜觀潮可謂是貫穿古今的又一中秋盛事。南宋李嵩《月夜看潮圖》尺幅雖然不大,但氣吞山河——右下取樓閣台榭一角,其上隱約可見點景人物﹔左上一大半畫幅讓與海潮,咫尺千裡,全景式再現了明月高懸之下,錢塘江畔潮水奔涌的壯觀景象。整個畫面沒有擁塞的車水馬龍,也沒有喧鬧的人海,取而代之的是孤帆遠影、萬頃銀濤,以獨特構思開闊了心胸。現代孔仲起對觀潮也有著獨特體悟和濃厚情感,創作有多幅“觀潮圖”,其中不乏“月夜觀潮”場景。他以“弧勾法”“短線法”等技法描繪江潮海浪,呈現出鋪天蓋地的磅礡氣勢,展現了壯闊之美。

中秋之月,更易引發人們心中的詩情畫意,不少抒情寫意之作豐盈了節日內涵。書法作品如東晉王獻之(傳)《中秋帖》、北宋米芾《中秋詩帖》等,或表達思念,或借物抒情,既寫胸中丘壑,又抒人生際遇、現實感悟,成就吟誦中秋的傳世名作。繪畫作品如現代豐子愷《嘹亮一聲山月高》,通過笛聲與明月之間的互動,表達了一種質朴的情感:萬般滋味,都是生活,放下思慮,才能體驗當下心靈的寧靜,享受世間的美好。

從品月到品生活、品人生,書畫裡的中秋,既有煙火尋常,也有詩意清歡,以各自獨具韻味的意境,不斷深化中秋文化的豐厚底蘊。

心系家國的美好寓意

人們還將許多美好的情感與祝願傾注在中秋圓月上,賦予月亮更多文化意蘊。一脈文心千古傳,在現實的期盼、情感的寄托中,一代代文人墨客以妙筆不斷勾勒中秋的文化內核,使其寓意豐富、象征獨特。

“最團圓夜是中秋”。追求團圓和美是中秋文化最重要的精神指向,鐫刻著對親人的牽挂、對故土的依戀、對家國的祝禱。古往今來,畫家們以獨特的藝術語言,反復詮釋這一精神指向,展現了中秋文化穿越時空的魅力,豐盈著人們的精神世界。比如南宋馬遠《月下把杯圖》,以邊角小景的構圖方式,表現中秋佳節與友人團聚的愉悅心情,畫面浪漫且美好﹔元代王淵《寫生圖》,則以中秋月下一對棲息於桂花樹旁的鴛鴦,表達幸福和美之意。

秋高氣爽、瓜果飄香,具有獨特自然意象的中秋,也是慶祝、企盼五谷豐登的最佳時刻。在中秋主題繪畫中,便有不少描繪節令物候的作品,一景一物都含有多重文化內涵。清代陳康侯《中秋佳禮》,構圖簡潔、用筆洒脫。畫面上,月餅、柿子、葡萄等中秋節令風物錯落有致地組合在一起,意境清雅。畫作超越單純的景物描繪,飽含著特殊節令之時人們對於生活富足的追求。中秋時節也是賣新酒、吃螯蟹、嘗鮮果的好時機,明代徐渭《黃甲圖》以寥寥數筆畫出一隻在肥闊的荷葉下緩緩爬行的螯蟹,秋高蟹肥之意溢出畫面,饒有筆情墨趣,從中能體會到畫家作畫時的喜悅之情。

在現代畫家筆下,對月的文化思考進一步延展,藝術表達也相應創新。像宋源文版畫《天下共月圓》以簡潔的畫面,刻畫了群星閃耀的夜空中圓月高挂的場景,凸顯“海上生明月,天涯共此時”之意境,在超越時空的藝術表達中強化人們的精神互動,帶來溫暖美好的視覺感受﹔趙宗藻《中秋》用版畫語言再現了傳統水墨韻味,畫面用山石作為連接,將潮和月融於一體,以一位海防戰士在海島上站崗的情景描繪,歌頌邊防戰士守護家國安寧的奉獻精神﹔張世彥油畫《秦時明月》以長城關隘和一輪明月的組合,探索悠遠意境的表達,實現古今對話。人們對中秋的文化感懷、對月亮的情感寄寓不斷豐富。

月到中秋分外明。如今的中秋,節日氣氛日益濃厚,相應的藝術活動也更加多彩,書畫展、詩詞賽、博物館研學課和手工活動等,為佳節增添了不少歡快氛圍。

賞一輪明月,品無限情思。書畫裡的中秋,有歷史與文化的交響,有審美與情感的和鳴,更有人們對美好生活的執著追求和無限憧憬。中秋夜的美好仿若佳釀,愈品愈香。

(作者為中國傳媒大學教授)

《 人民日報 》( 2024年09月17日 08 版)

微信“掃一掃”添加“學習大國”