本報記者 強郁文

2024年06月24日08:26 來源:人民網-人民日報

|

|

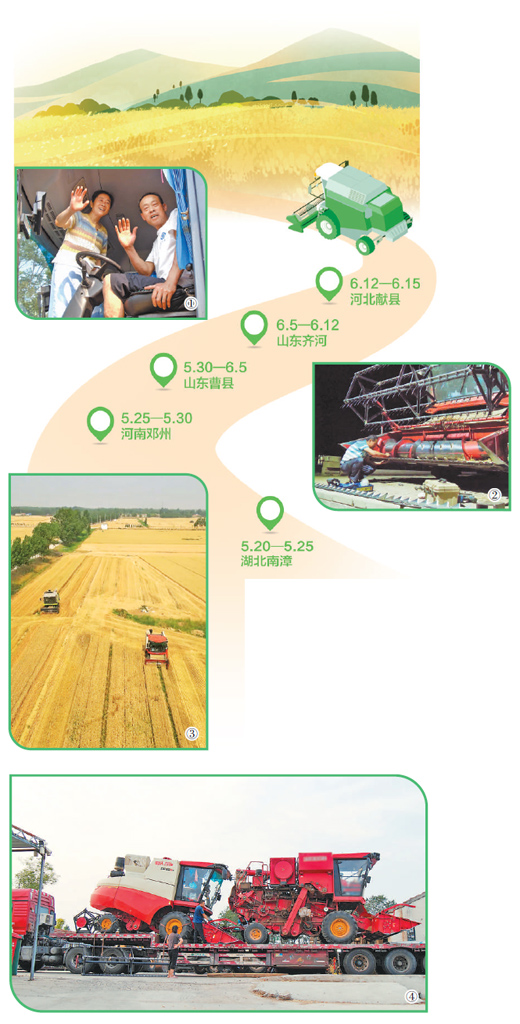

圖①:5月24日下午,蔡華夫婦從湖北出發,前往河南鄧州開始今年的跨區作業。 |

廣袤田野,金穗飄香。每年夏收時節,開著收割機,由南到北跨區作業的農機手,被人們叫作麥客。

今年夏收季,記者跟隨湖北麥客蔡華和李輝跨越1200多公裡,記錄一段一路向北、追逐豐收的旅程。

5月23日,湖北襄陽南漳縣武安鎮

農機:裝了北斗導航,智能化程度高

收完一茬麥子,蔡華才騰出空來喝口水。

駕駛室開著空調,比外面涼爽。“以前隻能安個小風扇,夏天根本待不住。”蔡華一邊說,一邊點擊屏幕調整參數,“機器裝了北斗導航,選智能模式,屏幕上就能自動生成作業路線圖,收了多少畝麥子,一目了然。”蔡華介紹,有了它,不用再拿著尺子量地﹔和農戶算面積時,也少了許多扯皮事兒。

在蔡華記憶中,最早的收割機連駕駛室都沒有:“就是個簡易拖拉機,機頭上挂著‘巨型理發器’。”前面“理發”——把麥子割斷,后面還得有人跟著打捆,運到麥場脫粒。

2000年初,蔡華購買了第一台輪式聯合收割機,能把麥子“吞”進機肚裡,脫粒裝倉﹔再把秸稈切碎,撒在田間。機械化水平高了,但開起來並不輕鬆:“費力不說,密閉性還差,開一會兒,鼻孔、嘴裡全是灰。”

現在的收割機是3年前買的,智能化程度高、動力足、操作靈敏。啟動后,他一手搭方向盤,一手握操縱手柄,“就像用遙控器,能隨時調節各個部件的運作。”有幾次眼看好像要撞上電線杆和田壟,蔡華卻絲毫不慌,總能駕著收割機靈活避過。

卸麥間隙,一旁守候的張秀蘭走上前,拿抹布擦掉擋風玻璃上的塵土,提醒丈夫給鏈條打上黃油。

“有點‘咔咔’響,說明鏈條積了灰。”張秀蘭告訴記者,自打買了第一台收割機,夫妻倆就開始跨區作業。每年5月底,他們收完老家湖北的麥子后便動身,一路到河南、山東、河北,有時還會到東北。以前,跨區收麥還是個新鮮行當,收入不低。雖然辛苦,但靠著收割機,夫妻倆蓋起全村第一棟3層小樓。20多年來,張秀蘭練就一副好耳力,哪裡軸承鬆了、鏈條卡了,她一聽便知。

“三夏”期間,連續作業,收割機皮帶、割台等部位易磨損或出現故障。“老蔡把機器看得比啥都金貴。”張秀蘭說,不論多晚,丈夫收工后第一件事不是吃飯休息,而是檢查設備、維護保養。收割機上常備一個“百寶箱”,打開一瞧,常用配件、維修工具擺得整整齊齊。

休息了一會兒,眼瞅糧食在車斗裡堆出尖尖,蔡華又發動了機器……

5月25日,河南南陽鄧州市劉集鎮

搶收:雨后能盡快收割、及時烘干

烏雲密布,夜幕低垂。遠處,一個亮點越來越大——為方便天黑作業,蔡華給收割機加裝了強光燈。機輪轉速加快,不斷掀起的麥屑在燈光裡飛舞。

“要下雨了。”蔡華望了望天。

5月24日下午,蔡華剛辦好今年的跨區作業証,突然接到河南鄧州老客戶李勇志打來的電話:“麥子熟得比往年早,得盡快收割。”剛收完老家的麥子,顧不得休息,他和妻子當即決定出發,沿國道開了5個多小時收割機趕到鄧州市劉集鎮,住進李勇志家中。

李勇志比蔡華年長,倆人一年隻見一回,卻親似兄弟。“10多年了,蔡華一直來我們村收麥,從沒誤過農時。”李勇志說,他早早就給夫妻倆拾掇好床鋪。田裡,小麥已熟九成,隻等收割機下地。

李勇志生活的自然村有幾十戶村民,土地集中連片,但各家地塊面積都不大。不少鄰居在外務工,不便回村收麥,每到“三夏”,李勇志就主動把周邊1000多畝地管起來,低價收取托管費。

為了避雨,鄉間小道上,村民開著糧食鏟裝機,把地上晒好的麥粒抓緊裝上車。蔡華剛收完的這批糧食,則要運到鎮上的烘干塔。

糧食收完還要烘,李勇志過去從沒想過。去年,河南很多地方遭遇“爛場雨”,一些麥子發芽、霉變,“有的麥子爛得太厲害,當飼料都賣不出去。”李勇志心疼不已。

今年,劉集鎮農業中心的工作人員走村串戶,推廣糧食烘干,“烘3個多小時,水分就能從18%以上降到13%左右。”村民們動了心。“雖說要多花錢,但幾戶湊在一起烘能省點兒。”李勇志說。

雨下了整整一夜。第二天清早,記者正准備出門,收到蔡華發來的消息:“地還很濕,我的輪式收割機容易陷進去,怕是下不了地。”

記者心裡一沉:大雨會不會耽誤收割?

“我們有准備,影響不大。”鄧州市農業機械技術中心生產服務科科長王碩說,“今年,我們加大了對抗泥性更好的履帶式收割機的購置補貼力度,上半年全市新增44台履帶式收割機、30套烘干設備,方便老百姓雨后也能盡快收割、及時烘干。”

6月6日,山東德州齊河縣華店鎮

農技:統一供種、統一飛防

天剛亮,蔡華就開著收割機到達作業地點。

跨區作業,“白加黑”是常態。5月30日晚上,結束在南陽的勞作,蔡華夫婦與人搭伙拼了一輛半挂車,拖著收割機一路開到與河南相鄰的山東菏澤曹縣﹔在曹縣,為趕在雨水來臨前完成收割,他一天收了120多畝、約12萬斤小麥,又忙到深夜﹔6月5日,收完在曹縣的最后一塊田,他馬不停蹄繼續北上,到達德州市齊河縣。

為啥要來齊河?蔡華說,這裡是有名的產糧大縣,產量常年保持在22億斤以上,“地多、糧食多,我們才有活干。”連續七八年來齊河收麥,蔡華發現,早些年看到的砂石路、土路,現在都修成了柏油路、水泥路,農機作業條件大大提升。

這天要收的,是華店鎮張博士村村民張正成家的田。糧食產量如何,蔡華開收割機走上一圈,就能感覺出來,“麥子個頭比我老家長得矮,但麥穗多、抗倒伏。”

這種麥子是齊河縣統一提供的高產良種“濟麥22”,節水抗旱。拔一根麥穗,輕輕搓開,小麥籽粒飽滿、色澤光亮。張正成說,每畝地買20斤種子,政府給補貼10元。

“不光統一供種,政府還免費統一開展無人機飛防,‘虫口奪糧’效果很明顯。”張正成說,他過去最頭疼的就是虫害,自己的田和鄰居的田,打藥時間、藥量不一樣,這塊田打了藥,虫子就去另一塊田,難以滅淨。

今年,齊河縣整合資金1400萬元,採取統一的配方藥劑和技術標准,對全縣110多萬畝小麥進行“一噴三防”,僅用6天時間就全部完成春季飛防作業。

小麥還沒收完,張正成已開始謀劃下一步,“俺的地缺鉀,鎮上農技專家建議測土配方施肥。等夏播完玉米,俺准備試試看。”

6月12日,山東德州齊河縣劉橋鎮

轉型:從麥客到新型農業經營主體

“年年來山東,第一次遇到這麼熱的天氣!”空調風力開到最大,蔡華額頭上還是冒出汗。這兩天,看著各地的收割機來來往往,蔡華猶豫還要不要繼續北上作業。

齊河麥收臨近尾聲,照往年路線,蔡華該出發去河北了,可一打聽,河北客戶給的價格比去年略低了些。

蔡華忍不住感嘆,近些年,外出作業的收割機越來越多。今年和蔡華同在劉橋鎮作業的,就有名來自河南的00后農機手小牛,他的幾個伙伴也都是二十來歲的年輕人。小牛告訴記者,他的父親也曾是一名職業農機手,后來事業越做越大,有了自己的車隊,還成立了農機專業合作社,小牛就接過了跨區作業的“接力棒”。

農機手越來越年輕化、職業化,市場競爭日趨激烈。“地塊大小不同,價格不一。按照一畝地均價50元計算,扣除成本,我們一季作業能賺4萬元。”蔡華說。

行情變化背后,是農機保有量的迅速增長。齊河縣農業農村局副局長張永太介紹,近年來,齊河縣農機數量成倍攀升。今年麥收期間,全縣平均每200多畝農田就有一台收割機。縣裡重點發展大型、新型、智能、精准作業機械,目前有各類農機近6萬台(套),主要農作物耕種收綜合機械化率穩定在99.76%以上。

張永太說,機收價格下降,對農戶有利,但對農機手而言,轉型勢在必行。許多農機手積累一定資源后成立家庭農場、農機合作社,或利用自身優勢開展小麥生產全程托管服務,從業務單一的麥客轉變為新型農業經營主體。

午后,氣溫持續升高,身材瘦小的張秀蘭出現了輕微的中暑症狀。仔細考慮后,蔡華決定提前結束今年的跨區作業。下午4時,記者目送搭載著收割機的半挂車駛上高速。

追逐豐收的旅程仍在繼續。

不到50公裡外,來自湖北荊門的康瑞農機服務專業合作社跨區作業車隊已整裝待發。40歲的農機手李輝告訴記者,他們的15台收割機5月底從荊門啟程,經過河南南陽、山東德州兩站作業后,有8名農機手和蔡華一樣選擇返回老家,其余人則繼續北上,駛向下一個目的地——河北滄州。

6月13日,河北滄州獻縣高官鎮

服務:經紀人安排得妥妥當當

太陽炙烤著大地。高溫讓田裡的小麥變得干燥,更方便收割機脫粒。但持續高溫也給麥收帶來挑戰,“你看,有的秸稈含水量過低,容易發生倒伏。”駕駛室裡,李輝調低了割台。

田間,收割機和播種機同時轟鳴。李輝的客戶盧煥章介紹,他家流轉了400多畝地建設家庭農場,昨天收好的地塊,今天已經在播種了。

獻縣是李輝今年麥收作業的最后一站。

不同於蔡華的“單兵作戰”,多年來,李輝和合作社成員們一起組隊跨區作業。收小麥和水稻,採油菜和玉米,他們的足跡最南到廣西,最北到河北,一年中8個多月在外奔波。累了,卡車上睡﹔晚上干完活,就去加油站加油,順便在那裡洗個熱水澡。

“我們走南闖北,不怕吃苦、不怕晒,每到一個地方,最關心的就是有沒有活干。”李輝說,南方農機手來北方作業,語言不通、習慣不同,可能產生矛盾糾紛。

來到獻縣,很多問題就不用操心了。“我們隻管專心收麥,旁的事都交給農機服務經紀人,一切都安排得妥妥當當。”李輝說,他們的經紀人手上握有周邊3個縣的客戶資源,收完麥子,經紀人按介紹業務的畝數拿提成。

車隊還在路上,經紀人就安排好了作業計劃。先到哪個地方、和誰聯系、什麼時間、收割哪一塊地、結束后接著去哪一塊地,全程“無縫銜接”,效率很高。除了對接供需兩方,經紀人還給外地車隊安排了“領機人”,全程服務,協調解決農機手和農戶之間的糾紛,“既不讓當地老百姓吃虧,也不讓農機手受委屈。”

今年降水少,天快黑了,盧煥章還在地頭忙灌溉。走近瞧瞧,田裡看不見引水澆水的水管,也沒有大水漫灌的泥濘,隻有一根根黑色細軟的滴灌帶將田地隔成了條狀。

“這種天氣,最重要的就是保墒出苗。”盧煥章說,地裡旱,滴灌帶造墒效果好。播種時一同鋪設,不但澆水快,還省水省電。應用滴灌水肥一體化技術,隻需1人管理,連續滴灌2天,墒值就足夠,“今年小麥收成不錯,期盼玉米也有個好收成!”

(本報記者畢京津、侯琳良、張志鋒參與採寫)

本期統籌:郭雪岩

版式設計:張芳曼

《 人民日報 》( 2024年06月24日 02 版)

微信“掃一掃”添加“學習大國”