劉 杰

2023年10月22日07:50 來源:人民網-人民日報

|

貴州省從江縣的金勾風雨橋。 |

|

|

福建省寧德市壽寧縣下黨鄉鸞峰橋。 |

|

湖南省懷化市通道侗族自治縣坪坦村,師生走過風雨橋。 |

在廣袤的中國大地上,散落著上千座古廊橋。日前,中宣部、文化和旅游部、國家文物局印發《廊橋保護三年行動計劃(2023—2025)》,提出開展廊橋文物專項調查等10項主要任務。

廊橋為何受關注?它承載著怎樣的故事?

中國廊橋是橋梁與房屋的珠聯璧合,代表了中國人的智慧和營造技藝,也是世界文明寶庫的一大奇觀。古往今來,廊橋不僅聯通了山路,更因其遮風避雨的功能,漸漸成為當地百姓集會、社交、貿易、驛站的場所,深深嵌入生活,成為集體記憶的象征、地理文化的標志、濃濃鄉愁的載體。穿越歷史的風雨滄桑,廊橋的魅力依然讓人神往。期待更多廊橋得到關注和保護,更多積澱在鄉土深處的文化基因得到呵護和傳承。

——編 者

●廊橋代表著山地建筑的營造水准,“中國木拱橋傳統營造技藝”入選聯合國教科文組織“急需保護的非物質文化遺產名錄”。

●廊橋不僅是跨越江河溪澗的交通設施,也是當地人交流的會場、娛樂的劇場、交易的市場,是鄉愁記憶、村落民俗的重要載體。

詩和遠方的盡頭有一座座美麗的廊橋。

在鄉土中國,廊橋沿著水系流域星羅棋布,在山環水繞的村落與城鎮之間,既有長虹臥波的雄渾氣勢,也有點綴山水的玲瓏精巧。它是鄉村聚落聯系四方的紐帶,也是鄉愁記憶、村落民俗的重要載體,代表著山地建筑的營造水准。

在橋上設立廊屋、亭子,甚至建有樓殿這類的建筑形式,廣義上都可稱為廊橋。橋上設立廊屋,尤其是木橋上架構“廊屋”,除了增添建筑形式美,至少還有三重功能:其一,供路人遮風避雨和歇腳休憩﹔其二,保護橋梁的木結構橋身﹔其三,增加木構橋梁的自重,抵抗洪水的沖擊。在浙江泰順縣泗溪鎮下橋村,村民們至今保留著在洪水到來前,往木拱廊橋上搬重物,用家具、石頭、沙袋等壓住橋身,使其平安度汛的護橋傳統。

早在先秦時期,宮殿、苑囿中出現的閣道(或稱復道),就是運用廊橋建筑技術營造的。廊橋營造繁榮於唐宋,並在明清達到鼎盛,此時園林建造和造橋技藝達到新的高峰,除了橋身穩固,人們還在廊屋上盡情揮洒技藝,幾乎將亭台樓閣、殿宇牌坊等傳統建筑統統搬到橋上或橋頭。廊內雕梁畫棟、牌匾楹聯林立密布,中國古典建筑的美學范式和創造精神在廊橋上體現得淋漓盡致。

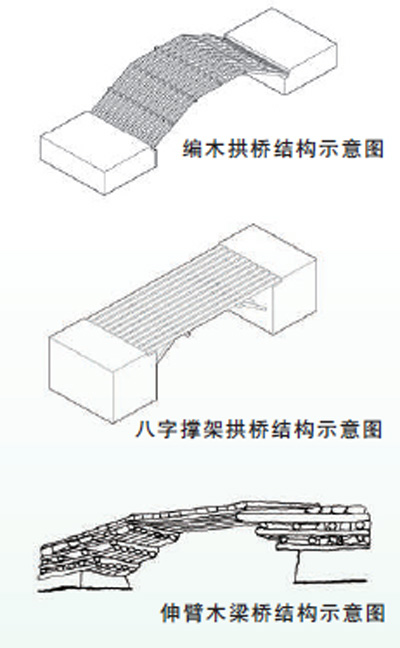

從營造技術的演化過程看,早期的廊橋樣式是最容易實現的簡支木梁橋,如今在各地的小河溪流,還能見到它們橫臥其上。而要應對更加寬闊的溪河,在河谷中央建造一個或多個石墩的雙向伸臂木梁橋成為更適用的解決方法。從明朝中晚期開始,隨著閩浙地區經濟的發展、人口的增長,貨物外運和生活交通的需求增強,在深澗寬谷需要建造更多跨度更大的橋梁,傳統的伸臂木梁橋、石墩木廊橋已無法勝任,此時便出現了八字撐架拱橋、編木拱橋。

八字撐架拱橋是通過一副或兩副的“八”字形撐架與平梁組成類似拱架的結構體系﹔編木拱橋則能通過縱橫拱骨穿插別壓,“編織”組合之后形成現代結構學中類似“拱”的形式和功能,來增大跨越河流、溝壑的能力,一道道飛虹便架設在地勢險要的青山綠水間,成為美麗的人文風景線。

閩浙編木拱廊橋以一段段短木材通過“編織”的方式,構成了相互別壓的“三節苗”和“五節苗”系統,最終達到了幾十米的跨度,精巧絕倫的技術閃耀著中國古代營造智慧的光芒。2009年,承載著悠久歷史智慧的中國木拱橋傳統營造技藝,入選聯合國教科文組織“急需保護的非物質文化遺產名錄”。

我國現存的各式各樣的古廊橋有1700余座,主要分布在東南山區、西南地區、西北地區以及湖南、湖北一帶。各地廊橋不僅樣式千差萬別,稱謂也是五花八門,在黔東南、桂北以及湘西地區普遍將廊橋稱為“風雨橋”“花橋”,是言其功能或建筑形式﹔甘肅、青海一帶,對源於伸臂木梁橋技術發展而來的組合撐架式木拱廊橋,多稱為“握橋”,是言其橋梁下部結構似“握手”般的形象特征﹔閩浙地區的稱謂也有差異,有反映出其下部結構與構造特征的,如浙江泰順縣稱為“蜈蚣橋”﹔有反映其上部廊屋面貌的,如福建壽寧縣的“厝橋”等。其中,一些名橋已成為當地的文化名片,如保存時間最長的編木拱廊橋,是坐落於浙江省慶元縣月山村水尾的如龍橋,建於明天啟五年(公元1625年)﹔現存單孔跨度最大的單孔編木拱廊橋是福建省壽寧縣下黨鄉的鸞峰橋,淨跨超過37米……

廊橋不僅是跨越江河溪澗的交通設施,也是當地人交流的會場、娛樂的劇場、交易的市場,是鄉村的大型公共建筑,承載著百姓們太多的生活意趣和精神需求。地處交通要道的廊橋,常常被人們自發地用來擺攤設店做買賣,甚至兼作集市使用,這種集市古稱為“橋市”。有些地方的廊橋給一些行腳卻錯過了旅店的人留宿,體現出中國傳統文化中“善”與“美”的結合。

(作者為上海交通大學設計學院建筑學系教授、國際古跡遺址理事會木質科學委員會專家委員,本報記者黃曉慧採訪整理)

《 人民日報 》( 2023年10月22日 08 版)

微信“掃一掃”添加“學習大國”