胡博綜

2023年02月12日08:06 來源:人民網-人民日報

|

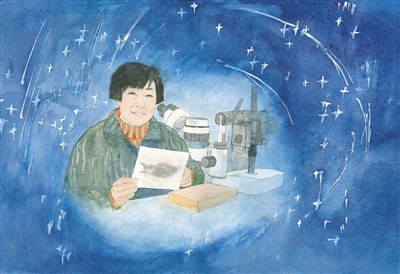

(一)人類是如何演化而來的?在北京的中國古動物館,陳列著一個蠟質模型。這個距今四億多年的中國“楊氏魚”頭骨模型,見証著中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員張彌曼有關四足動物起源的一項開創性研究。 |

|

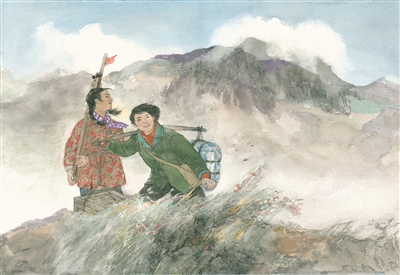

(二)一九五三年,響應“地質報國”的號召,十七歲的張彌曼成為一名地質專業大學生,留學歸來后進入中國科學院工作。年輕的她為尋找化石,常用一根扁擔挑著錘子、膠水、化石紙和被子,在荒山野嶺間跋涉。工作雖苦,但她心中洋溢著發現化石的喜悅。 |

|

(三)一九八〇年,張彌曼赴瑞典訪學,運用“連續磨片法”對全新的“楊氏魚”化石展開研究。她驚奇地發現“楊氏魚”和若干種總鰭魚類化石,都沒有內鼻孔。當時國際學界普遍認為,總鰭魚類是陸地四足動物的祖先,擁有內鼻孔則是其“登陸”時能夠呼吸的前提。 |

|

(四)張彌曼的研究逐漸得到國際學界普遍認同。一九九二年,她當選國際古生物協會主席。二〇一八年,聯合國教科文組織授予張彌曼“世界杰出女科學家獎”,表彰她“開創性的工作為水生脊椎動物向陸地演化提供了化石証據”。這是世界古生物學界首次獲此殊榮。 |

|

(五)泥盆紀總鰭魚類研究成為“學術金礦”之際,張彌曼卻把相關工作移交給學生,支持青年學者在國際學界嶄露頭角。二〇二二年,學生朱敏帶領團隊在重慶、貴州等地發現兩個化石庫,填補了“從魚到人”演化史上缺失的最初始環節,吸引了社會各界廣泛關注。 |

|

(六)奠定了中國古魚類學研究國際學術地位的張彌曼,如今朝著鮮有人關注的方向——新生代鯉科魚化石,發起新挑戰。歷經六十多年風風雨雨,投身科學研究的初衷從未改變。張彌曼希望能盡力報效祖國,為下一代研究者奠定堅實基礎。 |

掃碼參與2023年兩會調查

微信“掃一掃”添加“學習大國”