傅 謹

2022年01月09日08:15 來源:人民網-人民日報

|

|

京劇《鎖麟囊》劇照。 |

|

|

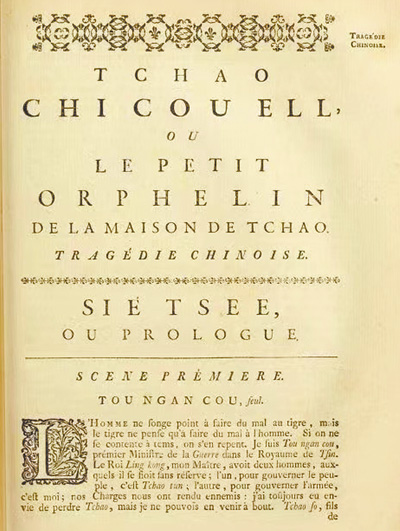

馬約瑟法譯本《趙氏孤兒》。 |

|

|

上海昆劇團巡演劇目《牡丹亭》劇照。 |

人類的跨文化藝術交流與傳播是文明發展最主要的動力之一。中國傳統戲曲歷史悠久、積澱深厚,因其獨特的藝術表達,尤其是包含了中國人特有的思維方式與情感敘事,成為跨文化交流與傳播的有效載體之一。

海外傳播逐漸成為自覺

以伏爾泰根據馬約瑟翻譯本改編元雜劇《趙氏孤兒》為始,中國戲曲逐漸為西方所了解,但舞台藝術形態的戲曲演出進入西方還要遲至一個多世紀后。大約從19世紀后半葉開始,陸續有戲曲班社在海外華人聚集地演出。1893年,在美國芝加哥世界博覽會期間專門建造的中國戲院裡已有戲曲表演的身影,這是戲曲在海外持續演出的最早記載。這些演出並未在華人之外的觀眾中產生明顯影響,因此,即使戲曲的海外傳播已有數百年歷史,但自覺主動地向世界展示、讓戲曲真正代表中華文化面向世界交流與傳播,則是以梅蘭芳1930年訪問美國和1935年訪問蘇聯為標志。

新中國成立后,戲曲的海外傳播進入新階段。20世紀50年代,上海越劇團以新中國的文化使者身份赴東歐演出,獲得廣泛贊譽。此外,梅蘭芳赴日本與蘇聯的演出,以及20世紀50至60年代中國京劇院在歐洲和南美的巡回演出,都是新中國文化外交領域的盛事。20世紀80年代以來,隨著中國的國際地位上升,戲曲的海外傳播范圍更廣,全國許多地方劇種紛紛派演出團體奔赴世界各國:四川省川劇院、陝西省戲曲研究院、浙江婺劇團等著名戲曲院團的足跡幾乎遍及五大洲。2015年中國戲曲學院張火丁領銜在美國紐約林肯中心精彩演出﹔2018年上海昆劇團在德國柏林以“臨川四夢”為題連續演出湯顯祖四個經典劇目﹔2019年,為紀念梅蘭芳首次訪問日本演出百年,上海京劇院、上海昆劇團在東京國立劇場以“復刻”的方式演出了梅派最經典的《貴妃醉酒》《游園驚夢》等劇目,這些都是傳統戲曲對外交流與傳播的成功案例。2021年,受新冠肺炎疫情影響,上海越劇院用線上直播的方式面向全球觀眾直播保留劇目越劇《紅樓夢》,也為《紅樓夢》未來的海外巡演做了很好鋪墊。

人文精神應是交流“題眼”

當下,戲曲的對外交流與傳播還有著提升空間。通過藝術的方式讓世界認識中國、理解中國,既是提高中國軟實力的重要途徑,也是戲曲界面臨的重要課題。

傳統戲曲要真正實現有效的對外交流傳播,要自覺地從“奇觀化”誤區中走出來。從戲曲演出的節目選擇這一初始環節開始,就著眼於人文精神的傳遞,要讓演出聚焦於中國風格、中國氣派與中國故事的表達。

戲曲表演集唱念做打於一體,既有文戲又有武戲,既有《三岔口》《秋江》之類主要通過形體動作傳達劇情的劇目,更有大量深具人文內涵和情感深度的經典。在很長一段時間裡,因擔心戲曲的漢語表達會成為交流障礙,或認為完整的大型劇目尤其是文戲難以抓住觀眾,武戲、折子戲及類似“變臉”這些具有視覺沖擊力的表演往往成為首選。這些劇目固然便於國外觀眾接受,但局限性也較明顯——表演更注重技巧性,不足以充分體現戲曲的藝術價值。事實上,那些以表現人物命運為核心的故事,能夠在千百年歷史進程中被分布在廣闊地域的中國各地區、各民族接納流傳,就是其具有跨越時空的藝術感染力的有力証明。因此,我們對中國的戲劇敘事和舞台表演魅力應有足夠自信。張火丁在北美演出時選擇了京劇大戲《鎖麟囊》和《白蛇傳》,已經証明它們的跨文化交流與傳播效果﹔青春版《牡丹亭》在世界各國獲得普遍歡迎,也說明優秀的戲曲經典能突破語言障礙,很好地傳遞中華文化精華。

持之以恆方能深入人心

戲曲對外交流與傳播要有持續性。我們既應對戲曲表現的人物、情感和命運所具有的人類共同價值有足夠的自信,又必須看到,這種異於其他民族的戲劇表達,也確實增加了交流與傳播的難度。偶爾欣賞戲曲的觀眾或許會因其獨特的藝術形態而驚艷,但要產生更深刻的理解與感動,體會其精妙與魅力,則需要較漫長的過程,需要在經常性地接觸和欣賞中積累藝術經驗,逐漸加深對戲曲敘事與抒情手法的領悟。

福建省梨園戲實驗劇團與法國戲劇界的長期合作就很有說服力。在歐洲戲劇家對梨園戲有了初步認識之后,劇團與法國著名劇院和導演簽訂了第一輪5年合作計劃,持續赴歐洲各國家的中心城市從事商業演出,並且有意識地針對法國及西歐的本土觀眾制訂宣傳推廣和演出計劃。在此基礎上,法國導演和演員改編並演出梨園戲《董生與李氏》《節婦吟》等該團代表性劇目,進一步拓展其海外影響力。此外,浙江婺劇團連續7年在新加坡演出,在當地培養了大批資深戲迷。文化交流與傳播要有久久為功的耐力,方能“隨風潛入夜,潤物細無聲”。

商業演出拓展藝術版圖

戲曲的海外演出有一定模式,商業演出值得鼓勵與推薦。新中國成立以來,尤其是改革開放后,我們有意識且主動向世界介紹、推廣戲曲,取得很大成效。不過,隻有戲曲成為世界各國普通民眾日常生活中能夠接納、尊重並喜愛的藝術欣賞對象,才能事半功倍,而這恰恰是商業演出的優勢所在。

在文學藝術的交流與傳播過程中,“要我看”和“我要看”的最終效果往往大相徑庭。梅蘭芳的多次出訪,尤其是他三赴日本和1930年訪問美國都是典型的商業演出,中國京劇院在各不同歷史階段都有過成功的商業演出,足跡遍布世界各大洲,皆說明了這一點。這些演出所收獲的不僅僅是票房,更重要的是借助戲曲千百年的豐厚積澱,令世界對中國和中國的優秀文化藝術有更豐富的認識和深切的理解。傳統戲曲集文學、音樂和表演為一體,在故事敘述、情感表達、人物塑造等方面都擁有許多可以感動世界、令世人陶醉的優秀劇目,商業演出前景無限。

正因如此,我們需要有更加明確的文化自覺,更積極地遴選深具人文內涵的經典劇目,更多地關注交流與傳播的持續性,積極主動地走出去,努力開拓海外演出市場。如此,傳統戲曲將從中華文化的使者真正成為人類共有的文化瑰寶。

(作者為中國文藝評論家協會副主席、中國戲曲學院學術委員會主任)

《 人民日報 》( 2022年01月09日 07 版)

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“黨史學習教育”官微