記者 陸培法

2018年02月08日08:58 來源:人民網-人民日報海外版

|

|

|

2017年3月8日,中共中央總書記習近平在參加十二屆全國人大五次會議四川代表團審議時,特別提到了涼山彝族自治州昭覺縣的“懸崖村”。他說,曾在電視上看到有關“懸崖村”的報道,特別是看到村民們的出行狀況,感到很揪心。了解到當地建了新的鐵梯,心裡稍稍鬆了一些。

總書記牽挂的“懸崖村”,現在咋樣了。今年春節前,記者來到被稱為“懸崖村”的四川省涼山州昭覺縣支爾莫鄉的阿土勒爾村,一探究竟。

“懸崖村”,為什麼懸在總書記心裡?

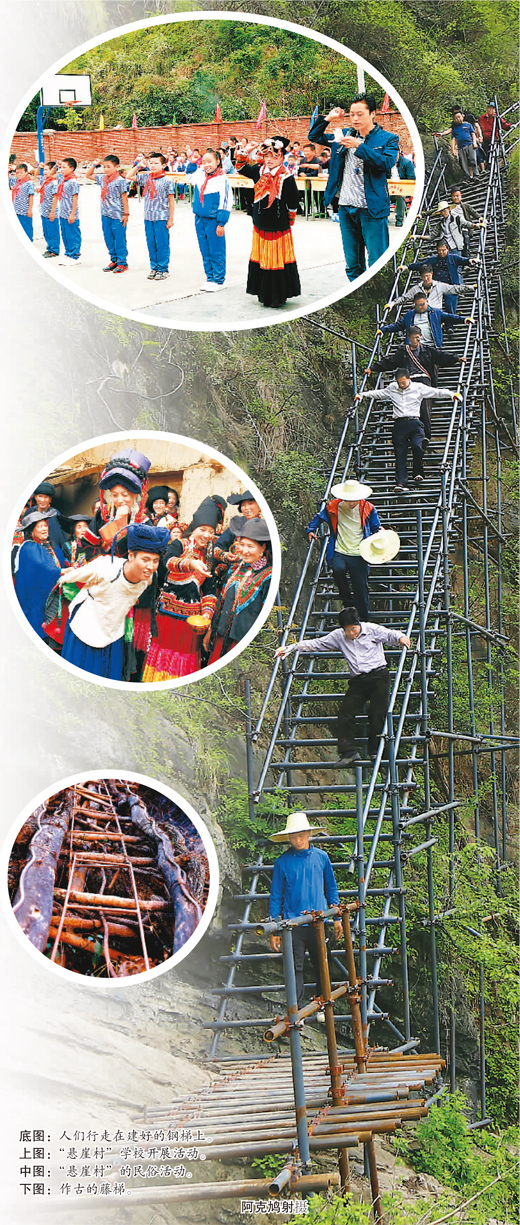

阿土勒爾村,位於全國最大彝族聚居縣昭覺縣支爾莫鄉,坐落在海拔626米至1600米土壤肥沃的山坳中。以前,村民出村進村,需要攀爬落差800米的懸崖、走過12級218步藤梯。200多年來藤梯是居住在此的彝族同胞與外界保持聯系的唯一最快捷的通道,外界稱之為“懸崖村”。

李白有《蜀道難》傳世。那條架在絕壁上的路,真真比蜀道難上十倍!

從勒爾小學望上去,是望不到頂的高山。“路在哪兒?”向導土比日格指著峭壁,說:“就在懸崖上。”

越往上走越陡峭,也越來越難走。懸崖峭壁上的路,每邁出一步,須手腳並用。回頭看,心驚肉跳。往下看,頭暈目眩。

攀扯了半個多小時,終於有了平緩的地方可以歇歇腳。坐在這裡,放眼望去,左邊是古裡拉達大峽谷,夾在支爾莫鄉勒爾村和哈甘鄉瓦屋村的深山裡。谷底是古裡拉達河,河水湍急,鏘鏘作響。山間,高壓電線橫空出世,飛峽而過。

以前,村民進出村子,走的是藤條和木棍搭成的藤梯,還有數小段沒有天梯的原始窄道。一般每周下山趕集一次,背上花椒和核桃,到離山腳幾公裡遠的莫紅小集鎮去賣。

“一些收購商知道我們是懸崖村的,斷定我們不會再把東西背回山上,故意壓低價格。”村民們說。大件物品,村民買了也無法運上山。趕集時隻買些日用品、簡單的生產工具及肥料。村裡養的牛、羊、豬,賣不到山下,隻能自己吃。

生病是個麻煩事,年紀大的基本上都靠村裡有醫術的老人用土方解決。如果年輕人或女人生病,就綁到年輕力壯的小伙子身上,前后幾個人扛著扶著下山進醫院治療。

攀天梯,爬山路,需要一定的勇氣,我們一行用了近4小時,終於登上了懸崖村。手腳發軟,心裡發虛,腦中缺氧,記者的體能已快到極限。汗水淋漓的身體被山風一吹,嗖涼嗖涼的。

風光往往就在險境之間,位於半山台地上的阿土勒爾村的勒爾社就是這樣一個“世外桃源”的所在。

屋舍錯落、雞犬相聞、阡陌縱橫,花椒樹、核桃樹掩映在家家戶戶之中,紅紅的大南瓜、金黃金黃的老玉米、個頭不小的土豆,散落在每個庭院裡。老母雞閑庭信步,牛叫狗吠,余音裊裊。

村支書某色吉日告訴記者,200多年前,勒爾村的先輩們為躲避戰亂,遷徙到此,發現這裡土地肥沃,易守難攻,就把家安在了山坳裡的緩坡上,過著與世無爭的生活。這裡由於小氣候好,農作物產量高出大涼山的其他地方。

孩子們,為什麼懸在州委書記心裡?

在記者採訪的數天時間裡,涼山彝族自治州委書記林書成一直與干部們商量著再到“懸崖村”去看望和慰問。

在“懸崖村”鋼梯建成前后,林書成曾四上“懸崖村”,實地調研考察藤梯的改造。林書記告訴記者,他4年前第一次去“懸崖村”時,最揪心的是全村小學生的上學出行問題。

“小時候,爸爸要帶我下山,總會帶上一根繩子,一頭系在他的腰間,一頭系在我的腰上。上山時,我走前面,他走后面。下山時,我走后面,他走前面。” 村民莫色子古說。有了爸爸的保護,孩子們上下天梯,一點都不怕。等到了16歲,便可以獨自上下天梯了。

地理位置太特殊,山下的勒爾小學實行上10天課、放4天歸宿假的作息制度。“見不到孩子家長,我們不允許孩子離開學校。如孩子來上學,沒看到家長送,我們要嚴厲批評。”勒爾小學校長吉克說。如遇家長沒有時間,學校老師會把孩子送至第一層天梯,等村裡鄰居趕來后,照顧孩子們上天梯。

“現在進村的路,已經變成鋼梯了。”向導告訴記者,原來的藤梯,已經被用鋼管搭建的鋼梯所取代,鋼梯兩旁還焊接了扶手。比起藤梯的步步驚心,這條鋼管路走起來要讓人踏實安心得多。

鋼梯,是從2016年8月開始啟動修建的,州、縣兩級財政共投入了100萬元。當年11月,鋼梯完工投入使用。向導介紹說,這些鋼管牢牢焊入懸崖,一共組成21段、767級台階。整個鋼梯用了大約1500根、40多噸鋼管,光是固定的扣件,就用了6000多個。

鋼管都是村民一根根背上山的。修建鋼梯時,莫色子古負責統計鋼管數量、計算人員工資。1.5米的鋼管,每背一根工錢10元,6米的,每根60元。與原來的藤梯相比,鋼梯是直上直下的,不僅比藤梯好走、安全,還節省了路程。噴了防鏽油漆后,壽命可達10至20年。

校長吉克伍達介紹,2017秋季學期起,該校就隻允許學生在彝族年等重大節假日和寒暑假回家,家長可隨時到校探望學生。這樣,住在勒爾社的24名學生每年回家的次數降低到過去的1/10。

今年春季學期開始,各個年級學生已實施減免費用而且給予補助。全州同樣條件的1292名學生,涼山州教育局將落實每生每年補助4500元。

現在的“懸崖村”,讓人不再揪心

2017年最后一天,陳古吉和幾位村民行走在鋼梯上,他用手機拍下了皎潔的月亮,“2017年最后的月亮,真美好。”陳古吉發了一條朋友圈。

2017年12月初 ,在相關愛心企業及公益基金會的幫助下,在鋼梯上安裝上了微光路燈,亮度是普通白熾燈的8倍。

2017年的最后一個月,陳古吉過得很忙碌,他和30余戶村民奔走在懸崖間採集野蜂蜜,足足收完了1600多斤,其中300多斤是自己家的。之前他聯合另一戶人家投資上萬元買了幾十個蜂桶放在懸崖上。陳古吉不僅自己收蜂蜜,還幫大家賣蜂蜜。

每次大家的總訂單達到100斤時,他便會帶著貨物下山,在昭覺縣把蜂蜜寄往全國各地。他們的蜂蜜一斤超過100元,其中包括運輸等各種成本。“從我這裡到縣城去的車80元一位,昭覺縣一晚上125元的住宿費,一人一頓飯需要30元。”初中學歷的陳古吉細數著每次出行的花費,和鄉親們的賬他每筆都記得仔細。他算了算,2017年賣蜂蜜的收益可以讓他家原本幾千元的收入翻好幾倍。

陳古吉的蜂蜜生意開始於2015年,那時他隻採30斤,背到山下以不到50元一斤的價格出售,還不能保証全部賣完。從賣不完到不夠賣,陳古吉把這個功勞歸功於微信。

現在陳古吉的微信好友已有上千人,他在朋友圈更新頻繁,幾乎每天都要向大家展示自己的生意進展,照片上不是新裝的蜂蜜,就是厚厚的郵寄單。

過彝族新年的時候,陳古吉殺了一頭400多斤的豬,“這是我家第一次殺這麼大的豬,以前隻舍得殺幾十、一百斤的。”在他家爐灶的上方,一排臘肉整整齊齊地挂著,陳古吉把這作為“生活越來越好”的標志。

“懸崖村”之前一直靠光伏工程供電,僅能滿足照明、看電視、手機充電等,農產品加工、旅游開發等項目沒有穩定的電力作支撐,成為當地脫貧致富的最大制約難題。

2017年12月28日下午2時,在涼山州昭覺縣阿土列爾村的“懸崖村”下,四川能投集團舉行了“懸崖村”電網建設改造升級工程竣工儀式,歷經98天的艱苦施工,“懸崖村”村民用電困難的情況成為歷史,電壓不穩的情況得到了徹底解決。

2017年6月,互聯網正式接入懸崖村,打開了村民和外界連通的另一條通道。半年的時間裡,懸崖村的年輕人裡還產生了第一批“網紅”。

未來的 “懸崖村”,讓人充滿信心

2017年3月9日晚的央視新聞聯播上,來自“懸崖村”的一段視頻火了。視頻中,村民向總書記報告村裡的最新情況。支爾莫鄉黨委書記阿吾木牛說:“請總書記放心,我們一定會好好干,讓我們村民的日子,一年比一年好。”

說起視頻,“懸崖村”第一書記帕查有格仍然十分興奮。他說,2017年3月9日,他用手機給村民播放了總書記參加四川省代表團審議,並提到“懸崖村”的新聞視頻。“沒想到總書記如此挂念我們。”村民們看了視頻后,都非常激動。

“現在,村裡有了4G信號,可以視頻通話聊天了。”帕查有格說,大家看了視頻,除了感動,還備受鼓舞,於是,大家提議用手機錄制一段視頻,向總書記表達自己的心聲。

涼山州人民政府副州長、昭覺縣委書記子克拉格介紹,即將通車的樂西高速、宜攀高速穿境而過,“懸崖村”致富,是一條可持續發展的長遠之路。

因總書記的關心,“懸崖村”越來越被外界關注。“幾乎每天都有游客前來,爬鋼梯、走田園、賞村景、農家樂,多的時候有一兩百名游客。”村民某色瓦哈激動不已。

如今的“懸崖村”,辦起了幼小班、醫務室、金融服務等。家家戶戶都裝上了太陽能板,高清電視接收器。

幼教點的老師吉伍爾洛是第一個嫁進“懸崖村”的中專生媳婦,2017年9月在社會各界的幫助下,由她家改裝的幼教點換上了藍色的桌椅,木質的床鋪,嶄新的黑板旁還多出了一台電視機。

吉伍爾洛與丈夫在四川西昌相識,兩年前,她第一次來到丈夫的村庄,爬了6個小時藤梯,滿眼收盡荒涼,第一個念頭是“趕緊回家!”“我既然嫁到‘懸崖村’,就是這裡的人。”吉伍爾洛抑制了當時心中的想法,然而真正讓她決心留下的是村裡的孩子們,“我不想讓孩子們失望。”

吉伍爾洛自己的孩子今年兩歲,現在已經可以咿咿呀呀地跟著媽媽的學生們一起數數了。除了教基礎知識,吉伍爾洛會上網搜集一些照片和視頻,通過它們,孩子們看到了高樓大廈,了解了城裡小朋友的生活。

今年1月13日,“懸崖村”再次傳來好消息:川投集團、成都天友旅游集團公司共同出資成立四川川投天友懸崖村文化旅游開發有限公司,將投資6.3億元打造山地度假旅游目的地,彝區農文旅體驗目的地和文旅產業扶貧示范基地,項目將分三期進行,到2022年全部完工。

川投集團總經理劉體斌這樣描繪未來的“懸崖村”:泥土芬芳的“土味”、鄉村野趣的“野味”、民俗風情的“俗味”、古香古色的“古味”、富有風韻的“韻味”。

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“黨史學習教育”官微