記者 賴 睿 張稚丹

2017年09月15日07:35 來源:人民網-人民日報海外版

|

|

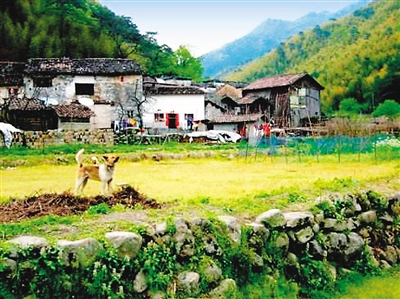

江西婺源理坑 |

|

|

湖北咸寧舞蹈“打桂花” |

|

|

蔚縣剪紙 |

|

|

安塞腰鼓 |

近5年來,在黨和政府的支持下,由中國民間文藝家協會倡導並實施的“中國民間文化遺產搶救工程”扎實推進,取得累累碩果。目前,除了原來一直進行的“我們的節日”“古村落調查”“少數民族文化調查”等重點實施項目,該協會又特別啟動了“一帶一路中國民間文化遺產探源工程”“中國口頭文學遺產數字化工程”“中國民間工藝傳承傳播工程”等重大項目,其中“中國民間文學大系出版工程”被列入今年1月由中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關於實施中華民族優秀傳統文化傳承發展工程的意見》。這些龐大的工程,既為中國文化百花園中增添了更多的精彩民族文化樣式和民間文化經典文本,也向社會普及了民間文化知識,喚醒大眾民間文化自覺,具有文化啟蒙和推廣保護理念的重要實踐意義。

最近,本報與中國民間文藝家協會調研員王錦強展開對話,探討古村落、民間節日、民間工藝的保護和傳承問題,聽他講述調研和推進民間文化保護的故事,從中領略到民間文化保護事業的勃勃生機。

鄉風文明涵養古村落“天生麗質”

記者:聽說你一直特別看重古村落,為什麼?

王錦強:因為民間文化曾經是、今后仍然是豐富物質生活和建設精神家園的基礎性資源,而我們祖先創造並傳承的文化財富,一多半保存在鄉土世界裡。現代文明的高歌猛進,使得我們民間的傳統文化已經在大部分地區成為零散的存在。唯有古村落,以活態的方式完整保存著那些文化以及文化賴以產生孕育的土壤,是滋生農耕文明的活體細胞和思想基因,是物質文化遺產和非物質文化遺產的結合體,流淌著民間文藝的源頭活水。但古村落又是一種獨特而又弱不禁風的文化資源,也是民間文化遺產搶救與保護工作中的盲點和難點。

記者:給你留下比較深刻印象的有哪些村落?

王錦強:一個是后溝村。它位於距陝西榆次城區十多公裡的山間,濃縮了黃土丘陵溝壑區農耕時代的民俗文化經典,保存了中國北方漢民族自給自足的文明傳統。當地精美的民居建筑、精湛的民間手工營造技藝、精致的雕刻藝術作品、精彩的民間文藝樣式,顯示出民間文化的巨大魅力。

中國民間文化遺產搶救工程示范採樣地、中國民間文化遺產搶救工程古村落保護示范基地、中國古村落代表作的“冠名”,讓這個偏僻的默默無聞的山間小村名揚海內外。當地政府部門圍繞“古建修復、經營系統、田園風光、純朴民風”的旅游思路乘勢而上,給后溝村這個小村帶來了巨大的沖擊和變化。今年3月,我去后溝村調查回訪,看到山村高處建起了農耕博物館,陳列著征集於各家各戶的農具農家生活用品,很是感慨。

同樣,以傳承千年、獨一無二的壯族“女子太陽節”聞名的雲南西疇縣上果村,在獲得一大筆資金后,保存傳統格局與傳統生活設施的村落民居群也有了新鮮的活力。

記者:古村落旅游有什麼需要注意的地方?

王錦強:對於民間文化資源富集的古村落來說,鄉村旅游提供了一個新的發展選項,但隻有把個性化、差異化的文化功課做足才能避免面貌趨同、業態雷同的長困與短痛。要用良好自然生態與人文的契合、互助的社會關系、共同信仰的堅守、民間文化的有序、傳統技藝的精致、表達方式的講究,來支撐鄉村文明的維系和養護。

民間文化助力發展方式轉變

記者:民間節日集中體現了哪些文化遺存?

王錦強:節日文化是以文化活動、文化產品、文化氛圍為主要表象,以民族心理、道德倫理、精神氣質、價值取向和審美情趣為深層底蘊,以特定時間、特定地域為時空布局,以特定主體為活動內容的一種社會文化現象。

節日文化在長期的歷史積澱中,使民族的優秀文化得以保存、豐富和發展。從那些豐富多彩的節日文化形態中,可以透視一個民族或一個地域民眾的文化心理和精神風貌。

我們的祖先們一直期待生活能夠更精彩、更詩意,更有物質和精神的質量、境界和高度。因此,他們才把祖先的特殊願望和祈求看得比什麼都重要。祭祀、唱戲和廟會活動把天地、神靈、祖先放在最為神聖、庄嚴和無與倫比的優先位置上。我們每一個族群和個體都終身接受著他們仰觀天象、俯察地理后茅塞頓開的精神沐浴和靈魂洗禮,發酵和過濾著他們的信仰與價值觀。我們的節日文化就是在這樣的人文原點上虔誠地精耕細作、勞心竭力。

記者:八月十五快到了,聽說湖北咸寧有種“月亮崇拜”,還帶動了經濟、民生?

王錦強:咸寧市咸安區桂花鎮大屋雷村的嫦娥崇拜及中秋祭月活動,均根源於古老的月亮崇拜。來自北方的“嫦娥傳說”在咸安地區落地生根,與當地桂花種植習俗結合后,繁衍、變異、壯大,孕育了咸安區獨有的“嫦娥文化”現象。

無論從不可計數的民間傳說、歌謠、諺語、歇后語,還是從豐富多彩的中秋民俗、自然山水和風物遺存來看,嫦娥都已成為咸安區桂花生產和民間信仰的“保護神”。從數百年前傳承至今,大屋雷村的中秋祭月與拜月民祭習俗,一直具有較為廣泛的群眾基礎,有民間自覺的傳承願望和持續空間。咸安區種植桂花、苧麻,由民間文化和信仰習俗催生與推動了麻棉紡織業、桂花酒桂花茶等保健品和衍生產品以及旅游經濟的發展,顯示出民間文化的巨大影響力和文化遺產保護工作的實績。

在這裡,民間文化的傳承與發展已成為衡量人民群眾幸福生活指數的重要價值標准。

記者:在你看來,民族文化傳統是怎樣驅動特色產業延伸與轉型的?

王錦強:絢麗多姿的民間文化遺產,凝集著一個地區共同的精神信仰、審美理想和價值觀念。作為不可再生和復制的人文資源,它既可以成為新的文化亮點,也能為轉變經濟增長方式和發展方式提供思路,開闊視野。

雲南省勐海縣是滇藏茶馬古道的源頭和滇緬通關的重要驛站,普洱茶是勐海最具代表性的文化符號。勐海縣有樹齡達1800多年的巴達野生茶樹王,有900多年的南糯山栽培型古茶樹王,有世界上最大的4.8萬畝百年以上栽培型古茶園,有世界上最大連片的百年以上的1.6萬多畝的賀開古茶園。“普洱茶制作技藝·大益茶制作技藝”被列為第二批國家級非物質文化遺產。

生活在這片古茶區的傣族、布朗、哈尼、拉祜、彝、漢等10余個世居民族,千百年來,愛茶、用茶、敬茶、祭茶,視茶為“上通天神,下接地府”的靈性之物。

當地布朗族、哈尼族敬奉三國時期的諸葛孔明為茶祖,稱茶樹為“武侯遺種”。傣族“竹筒茶”別開生面,拉祜族“土罐茶”茶香持久,哈尼族“土鍋茶”“烤茶”回味無窮。勐海少數民族茶農以茶入歌入舞,既有代代相傳的古老的採茶山歌、祭茶調和採茶舞,也有即興現編現唱的採茶歌、情歌對唱。世代沿襲的拉祜族頭人帶領村民祭祀茶神樹神的習俗活動保障了茶樹的自然生長和良好發育。

雲南許多少數民族相信樹木也是神靈的“化身”,並能賜福人間。如文山地區的白倮人、花倮人認為其祖先是從昆侖山飛過來的“精靈”,棲息在紅土高原的雲海林莽間。對參天樹木的頂禮膜拜,使得這裡的自然生態得以休養生息。

民間工藝進行現代化創新

記者:相對來說,民間工藝在當今社會是否更容易生存?

王錦強:是的。民間工藝屬於當今生存和發展相對平穩的文化物種。在政策的扶持倡導下,民間工藝的傳承由個人、家族轉向社會、教育及公共文化傳承,逐漸成為族群文化、區域文化、公民社會文化、國家文化遺產形式。民間工藝在創作題材與表現領域有較大創新,設計元素增強,材料與工具精良多樣,包裝和裝裱更加精致,從業人員更加專業化、職業化,消費群體由相對穩定向廣泛性發展。民間工藝的展覽、收藏、研究活動逐漸增多,大眾對民間工藝的需求也越來越多元化,民間工藝文化進入一個新的發展機遇期。

記者:可以舉例嗎?

王錦強:好,就說說河北蔚縣剪紙(窗花)吧。它借鑒了武強木版年畫水印技術和當地傳統刺繡技法,鄉土氣息濃郁。由於雕刀刻制,相比於陝北傳統剪紙單幅冒鉸,具有一定的規模優勢和產業雛形。過去,木制方格窗的大小決定了窗花的基本尺幅,而當前民居玻璃窗已不同於傳統格局。蔚縣剪花娘子和刻紙漢子們及時轉型和升級,除了傳統的戲劇臉譜、十二生肖等題材外,自然風光、名勝古跡、歷史人物、生產生活、新風尚新事物等都有涉獵。在表現方法和裝裱方式方面,從卷軸、鏡框、冊頁等形式向現代家裝布局靠攏。藝術與市場的有效對接,激發了蔚縣剪紙的創作活力。愛好者、傳承者、產業實踐者越來越多,線上線下交易格外活躍,從本地走出去的大學生人才不斷回流,農村剩余勞動力實現了就近轉移,蔚縣完成了從傳統煤炭開發資源型地區到全國文化先進縣,再到“全國文化產業示范基地”的跨越。

記者:就是說,民間工藝要進行現代化創新?

王錦強:是。剪紙行業有“南有張永壽,北有王老賞”的說法。前者是揚州現代剪紙的鼻祖,后者是蔚縣剪紙的一代宗師。王老賞的作品一直是蔚縣剪紙藝術家學習的范本。周兆明、高佃亮、周永明、周廣、周淑英等老中青剪紙藝術家及焦氏、邊氏等家族剪紙戶既是傳統文化的繼承者,也是現代剪紙文明的開拓者。民間美術家李閩的多層剪紙為蔚縣剪紙開辟了新的想象空間,他通過電腦設計剪紙稿,將民間傳統手工藝與東西方繪畫、攝影、陶瓷等藝術形式融於一體,創造出新的藝術效果。蔚縣剪紙在破解保護與發展的難題中,第一次捅開了窗戶紙。

作為綠色產業、創意產業,現代剪紙在保持民俗文化原真性的同時,也走進現代設計的廣闊天地,出現在產品包裝設計、商標廣告、室內裝修、服裝設計、書籍裝幀、郵票設計、動畫制作、舞台美術、影視等領域,功能得到極大延展。

發展與創新是民間藝術的生命。創新包括原料的創新、工藝及工具運用的創新、形象及造型的創新、文化觀念及藝術理念的創新、包裝及展呈形式和宣傳推廣方式的創新等。民間工藝發展和成熟的標志是大批優秀的藝術家和優秀的作品出現。在民間文化利用和“非遺”保護聲勢如日中天的文化語境中,民間工藝產業找到了可持續發展的途徑,前景廣闊又任重道遠。

| 相關專題 |

| · 砥礪奮進的五年 |

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“黨史學習教育”官微