記者 何聰 姜峰 王梅 王錦濤

2017年08月24日08:48 來源:人民網-人民日報

|

|

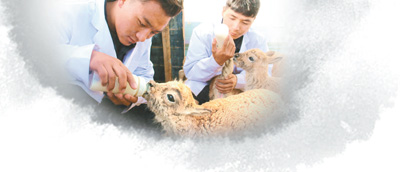

索南達杰保護站工作人員正在給小藏羚羊喂奶。 |

|

|

巡山隊隊員在擦拭索南達杰烈士紀念碑。 |

序曲驟鳴——

藏羚羊告急,先行者用生命和熱血與盜獵者較量

4768米,昆侖山口。

環保衛士杰桑·索南達杰烈士紀念碑前,不少途經青藏公路的行人停車駐足於此,更不乏脫帽默立者。

人群中,有一個特殊的身影:每每從保護站長期蹲點值守或深入可可西裡巡山巡線歸來,35歲的秋培扎西常仰視著雕像,覺得對舅舅的在天之靈又有了一個交代。

“人們了解可可西裡,往往始於藏羚羊保護者們在這片萬裡無人區與盜獵分子殊死較量的故事。”秋培扎西語出鏗鏘。

“可可西裡”是蒙古語,位於青海省玉樹藏族自治州西部,意為“美麗的少女”。

這位少女“待字閨中”,平均海拔在4600米以上,是全國較大的無人區之一,也是目前國內保持原始狀態最完整的處女地,在這裡踏出的每一個腳印都有可能是人類的第一個足跡。

從山口下昆侖,繼續向西南車行,廣袤平坦的大地頓時呈現在記者眼前。沿途,巍峨的冰川、蜿蜒的河流,勾畫出一幅蒼涼、博大、雄渾、奇特的高原畫卷。

突然,“羊!”

順著司機的指示,就在青藏公路西側不到1公裡處,七八隻“高原精靈”的出現,打破了畫卷的靜謐:

那是幾隻母藏羚羊帶著今年剛剛出生的小羊羔們,正在一處水窪旁悠閑地覓食﹔不時有路過的游人停下車遠遠拍照,人與羊互行“注目禮”,好不愜意。

在有著青藏高原珍稀野生動物基因庫之稱的可可西裡,分布數量最多的野生動物便是藏羚羊,它們是這裡真正的“主人”。

車行青藏公路沿途,作為訪客的記者多次與“主人們”近距離邂逅。“這在可可西裡保護之初,是不可想象的。”秋培扎西感嘆道。

就在上世紀80年代末,藏羚羊身上被稱作“沙圖什”、被世界紡織業認定為“纖維之王”的藏羚羊絨,給這些國家一級保護動物帶來了殺身之禍:

僅重100克的一條沙圖什披肩,在南亞、中亞和歐美國家市場的售價竟達到了5萬美元。受到高額利潤驅使,不法分子盜獵藏羚羊的行徑愈演愈烈,最猖獗時藏羚羊種群數量銳減到不足2萬隻,這也使可可西裡脆弱的高寒荒漠和高原濕地生態系統遭到了嚴重破壞。

生靈哀婉、高原悲號之際,有人挺身而出:

1992年,時任玉樹藏族自治州治多縣縣委副書記的索南達杰,組織成立了治多縣西部工作委員會,並擔任西部工委書記。這個特殊的機構,從成立第一天起,使命就是保護可可西裡野生動物資源,就是反盜獵。

而悲壯的經歷,為先行者永久刻印下“英雄”的注腳:

兩年后,可可西裡最寒冷的季節,先后帶隊12次深入無人區的索南達杰,在押運盜獵者途中遭到偷襲和反扑,壯烈犧牲。5天后,當增援人員找到英雄的遺體時,索南達杰還保持著右手持槍、左手拉槍栓、怒目圓睜的姿態,已被零下40攝氏度的嚴寒凍成一尊雪域上不屈的冰雕……

噩耗傳來,高原動容:

“索南達杰的故事深深震撼了我”,英雄的犧牲,反而激發了更多民間志願者投身到反盜獵一線,“那是1995年9月10日”,時年33歲的牧民彭措對記者講述了那段過往,這一天他義無反顧、自願報名加入到重建的西部工委,與被后人稱為“野牦牛隊”的隊員們選擇踏上萬裡無人區,多次與盜獵分子以命相搏。

在這片廣袤土地上發生的一切,更時時牽動著國家、政府和社會各方的心:同期,可可西裡自然保護區設立,“1997年經國務院批准為國家級自然保護區,隨著國家公園體制試點的推進,最近又整合組建為三江源國家公園長江源園區可可西裡管理處。”下昆侖山口沿青藏公路車行40公裡、來到以英雄之名命名的索南達杰保護站,管理處主任布周指著地圖介紹說,“北以昆侖山為界、西與西藏自治區為鄰、西北與新疆阿爾金山自然保護區接壤、南以唐古拉山鄉界為界、東至青藏公路109國道,保護區總面積4.5萬平方公裡,嚴禁人員車輛非法進入保護區,索南達杰、五道梁、不凍泉、沱沱河、卓乃湖等保護站分布其中。”

不凍泉,這個美麗的地名,得自於63年前青藏公路首拓者慕生忠將軍的詩意之筆﹔上世紀90年代末,這裡作為可可西裡設立的第一座保護站,繼續在歷史上扮演著“先行者”的角色:

“所謂保護站,最初就是兩頂簡陋帳篷,保護人員晝夜輪守,嚴查來往車輛”,布周告訴記者,不凍泉是進入可可西裡的“咽喉”,“立竿見影的是,在這座保護站設立的第二天,就破獲了一樁大案,當時一輛大卡車飛馳而來,車上帶有血跡的尿素袋,引起了保護站的注意,經過仔細盤查,發現袋子裡裝的是藏羚羊的皮子,總共88張,全部被繳獲。”

除了嚴查死守,深入無人區巡山、主動打擊遏制震懾盜獵行為更是保護區設立之初面臨的嚴峻形勢和主要職責。

“一年集中巡山多次,5到7人一組,夏季冰雪融化,可可西裡儼然沒有盡頭的沼澤地,巡山的車輛隨時會陷入泥淖,寸步難行,遇大河擋道,為減輕負重,要下水把車上所有的輜重扛過河﹔到了冬季,天寒地凍,含氧量不足海平面的40%,遭遇冰河,隊員們隻能刨冰墊石,手腳都浸在刺骨的冰水裡”,對巡山隊老隊員、現在的索南達杰保護站站長趙新錄來說,不通路也就罷了,不通信號、與世隔絕才要命,“這巡山途中,杳無人煙,隊員們隻能與鷹隼對歌,餓了啃一口干餅子,渴了喝一口冷水,一趟下來最少也要跑20多天,而最艱難的一次,是整整48天!”

這是逼近人體極限的48天:

離開青藏公路向可可西裡腹地挺進,玉珠峰白雪皚皚,楚瑪爾河靜靜地流淌在可可西裡寬闊的胸膛上。再往前,昆侖山冷峻威嚴,布喀達坂峰就在眼前。“海拔越來越高,空氣越來越稀薄,保護區核心區海拔已至5000多米,氣溫也降到了零下40多攝氏度”,趙新錄說,白天巡山,夜裡露營,帳篷難抵風寒,巡山隊員們隻能蜷縮在吉普車裡等待黎明,“寒夜漫漫,凍得睡不著,又舍不得開暖氣,就圍著車轉圈跑步,暖和點了,再上車擠在一起,幾十天下來,個個蓬頭垢面、形容憔悴,如同野人。”

然而,人的身體有極限,盜獵分子的貪欲卻無止境。

“踏雪三追盜獵團伙”是保護區巡山隊老隊長羅彥海最傳奇也最難忘的經歷。

“2003年4月,我們得到消息,一個盜獵團伙經阿爾金山潛入可可西裡,位置在布喀達坂峰一帶”,羅彥海立即帶隊員趕赴現場,“由於大雪封山,無法深入,局領導命令取消這次任務,但我們實在不甘心就這麼回去,便沿著山峰下河邊來回巡視,結果兩行車轍印讓盜獵分子露出了馬腳。我們一路追蹤終於發現了藏匿著4個盜獵分子的兩頂帳篷,繳獲了槍支彈藥,還從一個人身上搜出了一個包裹嚴密的塑料袋。”

恰恰是在這個塑料袋裡,羅彥海發現了一封信,根據信的內容和寫信時間,他判斷出定有另一股盜獵團伙正在可可西裡作案,“第二天,我帶著隊員馬不停蹄地向可可西裡深處開始第二次追擊。”

經過一周的追捕,在青新交界處,羅彥海和隊員們抓獲了4個手持武器、妄圖棄車逃跑的盜獵分子。但是,這4人中並沒有信中提到的關鍵人物。

“難道,前方還有更猖狂的盜獵分子在作案?”羅彥海立即決定,留下兩個隊員控制罪犯,其余5人繼續追擊。

第三次追擊見到的場景,令羅彥海不忍目睹:在一片避風的地方,發現了盜獵分子駐扎的帳篷,帳篷外藏羚羊尸橫遍野,剛剛剝下的皮子到處都是,帳篷前的一條河已經被染成了紅色。

“我和隊員們怒吼著,沖上去一舉抓獲了這些殘忍的暴徒”,三次追擊,整個破案過程歷時46天,共收繳1000多張藏羚羊皮、4000多發子彈,將這多股盜獵團伙一網打盡,極大震懾了盜獵分子的囂張氣焰。

生命,需要用生命去守護。據統計,可可西裡保護區建立以來,平均每年主力巡山隊完成大規模巡山15次、各保護站完成巡線巡護400余次。正是在一代代守護者們前赴后繼的舍生忘死、堅決打擊下,在政府、社會各方的不懈努力下,2006年以來,可可西裡自然保護區再沒有聽到盜獵的槍聲。

據監測統計,可可西裡保護區境內及周邊地區藏羚羊種群數量目前已恢復到6萬多隻,較盜獵活動最猖獗時增加了4萬多隻。

如今的青藏公路沿線,隨處可見藏羚羊、藏野驢、白唇鹿等野生動物採食、嬉戲的場景:截至目前,可可西裡保護區共有哺乳動物31種、鳥類60種,其中國家一級保護動物7種,種群數量普遍穩步上升。

昆侖山口那座烈士紀念碑仍錚錚矗立,無數索南達杰們的故事迎風飄揚在高原大地,不會隨著歲月的流逝而消沉:這是守護者的禮贊,這是生命的豐碑。

樂音相生——

堅守保護站,平凡的崗位,付出不凡的擔當

“來了,來了!行動!”

自打凌晨6點起床,孟可嘎拉就緊盯著實時監控視頻,唯恐錯失“目標”。這會兒早上8點剛出頭,視頻上就有了動靜,他便毫不猶豫地發出指令。

5名工作人員立即沖出五道梁保護站,在青藏公路上設置起路卡,攔截過往車輛。不一會兒,兩三百隻“目標”在公路西側的草原地平線上出現,之后更“大搖大擺”地在保護站工作人員的“護駕”下自西向東橫穿公路。

原來,這並非一次“反盜獵抓捕計劃”,而是可可西裡五道梁保護站每年8月常見的為藏羚羊安全遷徙開展的“護航行動”。

一早,從索南達杰保護站繼續向西南車行60公裡,記者來到海拔4680米的五道梁保護站,它位於可可西裡保護區東部邊緣青藏線上。“在此選址,主要是因為這裡毗鄰一條藏羚羊大規模集中產仔和回遷的‘生命通道’”,作為五道梁保護站副站長,孟可嘎拉面對記者將自己形象地比喻為“藏羚羊交警”,“每年5月中旬,大批藏羚羊會向卓乃湖集中遷徙產仔,從東南方向西北方穿越青藏公路沿線,而到了8月,又會大規模回遷,這一時期做好臨時交通管制,讓藏羚羊群安全通過公路,保証在遷徙途中不受或減少人類的干擾,是我們保護站工作的重中之重。”

然而,藏羚羊可不認得什麼“羊行橫道”,五道梁保護站轄區公路沿線長達80余公裡,“想從哪走就從哪走”,“想幾時走就幾時走”,怎麼辦?

“這不,我們裝上了實時監控攝像頭,隨時查看羊群遷徙動向”,孟可嘎拉揉了揉泛紅的眼睛,“一到遷徙季,大伙凌晨五六點就得起床,生怕羊群天一亮就有動靜,盯著視頻監控一盯一天,哪有動靜,就去哪‘指揮交通’。”

作為蒙古族人,孟可嘎拉有著一副好歌喉。若不是其他人提醒,記者斷然猜不到,這位身材精壯、面龐粗粝、皮膚晒成黑紅色的蒙古漢子,今年才37歲,而並非看上去那般“歷經滄桑”。

“你要是20歲出頭就到保護站,一干十幾年,也會像我一樣,‘顯老’”,孟可嘎拉出言直率、大大咧咧,最不愛跟人講客套,這一身“行伍風”顯然與他的早年經歷有關。

“初到保護站那會兒,反盜獵壓力大啊,有一次進無人區巡山,我差點把命丟了”,他寥寥數語,聽得記者卻是驚心動魄,“晚上睡帳篷,結果跑來兩隻棕熊,我們趕緊把行李搬回車上,不得不在車裡躲了一晚上,結果這麼一折騰,我在高原上不幸感冒了,從第二天下午開始嘔吐,連續昏迷兩天兩夜。”

當時正值大雪封山,可可西裡道路難行,為了救孟可嘎拉的命,巡山隊冒險翻越海拔6860米的布喀達坂峰,從新疆阿爾金山保護區繞道趕回了駐地醫院。“后來據隊員們講,雪山上的雪和引擎蓋一樣高,大伙用鐵鍬挖雪,甚至用手挖雪,硬生生給我挖出了一條活路!”

也許,正是這樣的生死考驗,才錘煉出孟可嘎拉直爽而樂觀的性格。這些年,盜獵活動得到極大遏制,但可可西裡大規模集中巡山保護活動並未放鬆,保護站工作人員也經常被抽調參與巡山,而保護站日常管護工作的重要性也日益凸顯出來。

“老兄現在更多干起了‘藏羚羊交警’,少了些冒險,適應嗎?”記者笑著問。

“請問,你覺得哪個更難干?”愛開玩笑的孟可嘎拉出其不意,竟一把搶過記者的錄音筆,有板有眼地“採訪”起記者來。

“還是巡山更危險吧,當然,也更‘刺激’。”

他不再嬉笑,臉上現出嚴肅的神色,“巡山是‘刺激’,但什麼時候,可可西裡的大地上再也不用擔心聽到盜獵者的槍聲,才是對我們最高的褒獎。”

而在保護站做“藏羚羊交警”,“確實沒有那麼驚心動魄,但卻更考驗人、磨練人,這也是我們的使命。”

近些年,可可西裡再沒有聽到盜獵的槍聲,隨著保護救助工作的不斷延伸,同樣需要在平凡的崗位上做出不凡的擔當。

記者從五道梁返回索南達杰保護站之時,地平線已是暮色低垂。青藏公路車流漸稀,偶有三兩隻藏羚羊、藏野驢出現在路旁,也是“呼親喚友”,准備“日落而息”了。

此刻,被夕陽晒成古銅色的可可西裡,尤顯蒼茫。而索南達杰保護站,卻沉浸在一片歡快的氣氛中。

“噗噗……”索南達杰保護站副站長龍周才加用這種特殊的方式,與“餐客們”打著招呼——原來,到了晚上喂奶的時間,而“餐客們”是7隻嗷嗷待哺的出生不到一個月的小藏羚羊。

“這都是今年夏天,我們從卓乃湖保護站救助過來的,它們有的是掉了隊,有的是母羊被狼咬死了,最小的被發現時才幾天大,一旦落了單,在高原上絕無生還的可能”,而龍周才加和保護站工作人員們則承擔起救助野生動物的職責,“一日三餐,頓頓給小家伙們沖奶粉,等養到一歲大的時候,再野化放歸。”

如今,可可西裡野生動物救護中心就落戶在索南達杰保護站。據統計,中心截至目前已接納和救護受傷、迷途、落單的藏羚羊、野牦牛、藏野驢、兔猻、獵隼、禿鷲、斑頭雁等各類野生動物500余頭(隻),其中包括大小藏羚羊上百隻,經救護治療康復的野生動物被及時放歸大自然。

給小家伙們喂完奶,龍周才加這才招呼記者一起吃晚飯:饅頭、回鍋肉、西紅柿炒雞蛋、黃瓜絲、醋熘白菜。

顯然,因為記者的到來,保護站特地加了菜。“沾記者的光,我們也改善改善”,龍周才加笑言。

他愛笑。這位藏族漢子的一句口頭禪是,“保護站苦,拉著臉過也是苦,笑著過也是苦,為啥不開心一點?”

這份苦,記者很快體驗到了。正吃著,停電了,保護站一片漆黑。

原來,索南達杰保護站設站近20年,時至今日仍沒有通電,隻能靠太陽能供電,“外面支著的光伏板,就5000瓦容量,這麼大個保護站,救護中心、辦公區、監控設備,哪個不得用電,今天的用完了,等明天太陽出來吧”,龍周才加把手一攤。

電如此,水更緊張。“索南達杰保護站沒有水源,得派人去20公裡外的不凍泉保護站打水,一次打三大桶,省著點兒用,能撐個三四天,也就是用於做飯、洗臉刷牙,想洗澡?別逗了,哪有這條件!”

確實如此。當晚,記者夜宿索南達杰保護站辦公室的沙發上。雖然時值8月,這裡的夜間氣溫卻已降至零下,辦公室裡燒著火爐,記者蓋著厚棉被,凌晨仍被凍醒,還流起了鼻涕,趕忙將一件薄羽絨服套在身上,再蓋上厚被,這才熬過了一晚——除非不怕感冒,這樣的環境,哪個敢洗澡?

條件雖艱苦,索南達杰之夜卻是極美:窗外,蒼茫的可可西裡大地被籠罩在一層黑色的幕布之下,幕布上繁星點綴,清晰地映現出城市裡許久難見的北極星和北斗七星﹔偶爾有車輛駛過,車燈在漆黑的房間內閃爍而過,照亮了屋裡一群有說有笑、互相吹牛的保護站工作人員們的面龐,顯得格外動人。

也許你會覺得,可可西裡是屬於男人的世界。

不。

一群大聲吹牛的大老爺們旁邊,坐著一個瘦小、總習慣於傾聽、不時微微一笑的女士。她有一個美麗的名字:遲雪。

第二天一早,記者站在索南達杰保護站門外,用冰冷的涼水刷牙時,遲雪已經到保護站一旁的小型展廳,准備為過往歇腳的行人,開始一天的可可西裡義務講解了。

她來自吉林通化,今年7月29日從蘭州開始一個人騎行,目的地就是索南達杰保護站,到這裡申請做志願者,為保護站做一些力所能及的工作,比如在展廳向過往的行人講解可可西裡保護的現狀及意義。

“我從小就了解可可西裡,並在心裡埋下了一顆種子,特別渴望有生之年能夠到這裡,做些什麼”,31歲的她如今讓夢想開了花。

20年來,像遲雪一樣的志願者有很多。可可西裡自然保護區成立以來通過開展“可可西裡生態環保志願者”活動,來自全國各地志願服務人數已達560余人次,開展了“清潔青藏線”“為藏羚羊保駕護航”“救助野生動物”等多種公益活動,形成全社會關注、關愛、保護可可西裡這片人間淨土的巨大合力。

除了參與集中巡山、反盜獵反盜採、野生動植物資源保護調查、日常巡護巡線等工作,有人笑言,五道梁保護站和索南達杰保護站不同的特點是,“一個做交警,一個做醫護人員”。

平凡崗位上的堅守,考問的是執著與擔當,更需要堅持不懈與默默奉獻。

天籟永續——

可可西裡保護步入了全新的階段

今年7月7日,波蘭克拉科夫。

聯合國教科文組織第四十一屆世界遺產委員會會議上,隨著大會主席將木槌敲下,可可西裡正式被列入世界自然遺產名錄,成為我國第五十一處世界遺產,也填補了青海省世界遺產空白。

喜訊傳來,多少人激動難眠!

“可可西裡成功申報世界自然遺產,不僅會讓世界認識到其重要性,加大投入力度,而且,國際公約通過評估、監督、技術支持等,客觀上會提高青海本地的保護水平和能力,管理也將更趨規范和嚴格”,三江源國家公園管理局副局長王湘國對記者強調。

“申遺是進一步深化對可可西裡保護的過程,可以喚起更多人的關心和參與”,中科院西北高原生物研究所研究員蘇建平對記者豎起兩根指頭,“可可西裡在兩個方面符合世界自然遺產的標准,即獨特的生物多樣性資源和無與倫比的自然美景。”

他介紹道,前者包括青藏高原特有的藏羚羊、野牦牛、藏野驢、藏原羚等大型有蹄類動物,以及200多種高等植物中約40%的青藏高原特有種,它們是青藏高原腹地典型生物類群的代表,具有極高的科學研究價值和潛在的資源利用價值﹔后者則是由高聳的冰川雪山、寬廣的湖泊、蜿蜒的河流、遼闊的草地、絢麗的氣象等眾多元素組合而成的各種雄偉壯麗的高原奇特風光,可可西裡保護區內大於200平方公裡的湖泊就有6個,大於1平方公裡的多達107個,“‘千湖之地’的美譽,實在是當之無愧!”

可可西裡申遺工作的開展,無疑是對以上珍貴生態資源保護的一次重大機遇。“通過申遺工作,藏羚羊等可可西裡野生動植物資源才能得到更好的保護,山水生態資源才能得到更好保護,也是青海省努力實現從經濟小省向生態大省、生態強省轉變的生動實踐”,王湘國對記者表示。

“申遺不是目的,保護才是根本。”青海省住房城鄉建設廳黨委書記、廳長姚寬一說,申遺成功無疑會提高可可西裡的知名度和關注度,讓更多的人加入保護生態環境的行列。同時,政府也會進一步加大保護力度,“而且還會出台長期的和可持續的保護規章制度,為未來可可西裡的保護工作提供更強的保障”。

建章立制,法治先行。

可可西裡是無人區,上世紀很長一段時間裡也是“無法區”。正因為法治不彰,才滋生破壞亂象。所以,保護好可可西裡,根本上還得有法可依。

2016年10月1日,青海省制定實施了《青海省可可西裡自然遺產地保護條例》,“明確了可可西裡自然遺產地規劃以及保護利用和管理等內容,通過遵循科學規劃、嚴格保護、統一管理、合理利用的原則,全面提高了對可可西裡自然遺產地保護的針對性和實效性”,青海省人大法制委員會副主任委員簡鬆山說。

為一個自然保護區、自然遺產地專門立法,青海走在了全國的前列。

同時,作為經濟欠發達地區,可可西裡的保護,也得到了來自社會各界的支持。

“王哥”是可可西裡基層保護站工作人員對王崴的親切稱呼。2013年夏天,作為玉樹北京援建辦的一員,他第一次來到可可西裡,從此與這裡結緣,“在我的印象裡,王哥前前后后到保護區16次!”秋培扎西告訴記者。

16次踏上可可西裡,不是為了觀光,而是提供力所能及的幫助:改善保護站的基建,讓青藏公路沿線4個基層保護站的住房條件得到了極大改觀﹔發現巡山隊和駐站的車輛老舊,無償捐贈了6輛福田皮卡車……最令秋培扎西印象深刻的是,“王哥給我們的感覺就是和自己的家人一樣,他記著我們每一名隊員的名字——我說的是每一名,同時記著每一名隊員的家庭成員、家庭條件和相關信息,我覺得這並非是因為他有著超常的記憶力,而是從心底裡惦記著可可西裡,惦記著保護區的發展,惦記著堅守在這裡的兄弟們!”

而令保護站工作人員“最有面子”的是,王崴每一次來,都會爭取帶一些新的朋友、新的面孔來,其意在幫保護區爭取更多社會力量的關注與支持,而每一次他都會詳細介紹保護區的情況、保護區最近的發展,以及保護區工作人員的情況,最后總結性地說一句:“這一行,你們見到的人和事,一定會讓各位對人生意義和價值的理解有前所未有的提高和升華!”

正是來自於全社會的關注與默默支持,可可西裡的保護事業才會蒸蒸日上,步入一個又一個嶄新的階段。

這位曾經神秘的“美麗的少女”,如今正在政府、社會各方的正視與重視下,走入更多人的視野。而始終堅守在高原的守護者,正在用兩代人的生命與忠誠去守護。

自從主動申請加入可可西裡的保護隊伍行列以來,秋培扎西就鄭重決定接過舅舅索南達杰的班,如今他已成為卓乃湖保護站的站長,與此同時,他也養成了一個習慣,那就是記《西行日記》,而萬裡高原的蒼茫壯闊,更賦予了這位漢子平靜而動人的文筆:

6月8號,簡單收拾好了行李,出發前往可可西裡核心區卓乃湖保護站,巡山隊每年為保障藏羚羊順利產仔武裝保護現場,堅守了20多年﹔

6月9號,經過兩天的奔波,6名站員如期到達卓乃湖保護站,迎接我們的不是別人,是棕熊,看樣子這位老兄在此吃喝拉撒數日,愣是沒把自己當外人,上次留站的補給全被一掃而光﹔

6月10號,昨晚收拾好殘局,胡亂對付了一下肚腸,就昏沉投入了海拔近5000米的夢鄉,一覺醒來,虎子帶著隊員們開始修理幾台發電機,修理機器也是每個巡山隊員必修的科目﹔

7月1號至7月8號,今天我們操起針管穿起褂子,施救生病的小羊﹔

7月18號,給拉稀的小羊洗屁屁,然后又按摩了一段時間,好家伙,它舒服得直接睡著……

索南達杰用生命書寫壯烈的詩篇,而秋培扎西正在用一生去踐行承諾,這份承諾,也是所有可可西裡守護者的心聲:從最初肆無忌憚的非法盜採和血腥殺戮,到今天的國家級保護區、國家公園,再到世界自然遺產,可可西裡經過了漫長的從痛苦走向輝煌的道路,在這樣一個偉大的事業面前,若沒有更多的犧牲和舍得,沒有一個又一個守護者的前赴后繼,便不會在這無人的區域裡書寫出傲人的史詩!

《 人民日報 》( 2017年08月24日 06 版)

| 相關專題 |

| · 砥礪奮進的五年 |

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“黨史學習教育”官微