記者 潘俊強

2017年08月24日07:13 來源:人民網-人民日報

|

|

南四湖漁民放鷹歸來。 |

|

|

棲息在黃河口的東方白鸛。黃河口是東方白鸛的重要繁育地,東營被譽為“東方白鸛之鄉”。 |

|

|

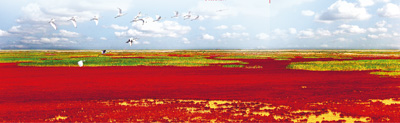

位於黃河入海口的黃河三角洲國家級自然保護區。 |

|

|

|

“西邊的太陽快要落山了,微山湖上靜悄悄……”這個夏天,生活在南四湖畔的“前漁民”史業明過得很舒心,閑暇時哼著紅色小曲,帶著4歲的孫女丹妮泛舟於湖心,採蓮、捉魚、拾野鴨蛋。熱了,用湖水濕濕臉﹔渴了,捧起湖水直接喝。

“當年南四湖污染成‘醬油湖’,魚蝦絕跡,誰能想到現在還能直接喝!” 53歲的史業明在湖邊生活了大半輩子,親眼見証了南四湖從污染到治理再到清波再現的歷程。

昔日水清凌,卻變黑色“醬油湖”

靠山吃山,靠水吃水。史業明生長在湖邊,則是靠湖吃湖。

這湖其實是四條湖,包括了微山湖、昭陽湖、獨山湖、南陽湖,像一串藍色明珠,鑲嵌在魯西南,又稱“南四湖”,承接了蘇魯豫皖4省32個縣53條河流的匯水,是我國北方最大的淡水湖。

史業明的村子,微山縣昭陽街道愛湖村就在湖邊。在他童年、青年時代的記憶裡,生火做飯用的水都是從湖裡打來的。史業明說,那時,在湖裡“扎猛子”,魚兒經常碰到自己﹔鳥兒也不怕人,飛累了就落在船頭歇歇腳。

上世紀八九十年代,造紙廠、各種小作坊式的化工廠圍湖而建,給群眾帶來了收入,卻也帶來了污染。“那時候大家環保意識匱乏,基本上村村冒煙、村村淌廢水。”史業明說,造紙廠、化工廠的排污管道裡黃色的、黑色的污水,沒經過處理就全流進了南四湖。

清澈的湖水變成了醬油色,魚死了,水草枯萎了,鳥兒也沒了,湖水臭氣熏天。“我養的魚也都死了,損失慘重。”史業明說,從井裡抽上來的水也是渾的,還帶著怪味。

重拳治污染,水質達標再提標

讓史業明印象深刻的,是淮河流域治污零點行動開始。他因此也和微山縣環保局干部王雲成了朋友。史業明發現,縣造紙廠、水泥廠還有昊福集團化肥廠陸續關停了。“即使是納稅大戶,有污染的也一律關停。”王雲說,僅微山縣就陸續關停20余家規模以上企業。

史業明還曾聽王雲講過一個細節。在江蘇沛縣有一家從事廢塑料加工的作坊式企業,以“游擊戰”方式向湖裡泄污。企業佔地恰魯、蘇各半,逢微山方面執法,對方說“俺是江蘇的,你管不著”,逢沛縣執法,對方說:“俺是山東的,你管不著”。為此,山東建立區域共治的聯動執法機制。這個思路得到沿湖多地認可,形成湖區污染聯防聯控、齊抓共管的局面。

2006年,南水北調工程要經過南四湖,對水質又提出更高要求。王雲說,對於排放廢水中的化學需氧量,南水北調東線調水要求為50毫克/升,比國家標准更嚴,而山東定的標准是20毫克/升。“為了水質達標,在正常的污水處理之外,還增加了一道環節,通過濕地濾污進一步淨化水質。”王雲說。目前,南四湖流域已建成人工濕地水質淨化工程23.9萬畝,修復自然濕地22.6萬畝,基本形成了“條條河流有濕地、片片濕地水清澈”的景象。

生態漸恢復,再現桃花水母

養魚是漁民的手藝,可是養魚喂飼料也會污染水體。為了進一步淨化水質,從2012年開始,漁民的網帷、網箱被拆除了。2012年一年間,湖裡養魚面積從原來的17.8萬畝減少到了3.2萬畝。清理水上經營性餐飲船55條、非法貨運小碼頭108處,南四湖及入湖河流水質持續改善。

“污染源少了,還有濕地,鳥兒又多了起來。”史業明說,“絕跡多年的小銀魚、毛刀魚、鱖魚都能在湖裡看到了。”據介紹,經過多年的治理,南四湖恢復水生高等植物78種,恢復魚類52種。南四湖支流白馬河也發現了素有“水中熊貓”之稱、對水質潔淨極為敏感的桃花水母。

“在湖邊生活的人們又可以從湖裡直接提水做飯了,有的地方甚至可以直接捧起來喝!”史業明說。

退漁還湖,還要退漁轉型,充分挖掘本地漁家文化,既保護湖水,又讓漁民獲得收益。

“為了南水北調這個國家大工程,不養魚咱就另謀出路。” 史業明說,在政府的支持下,他開起了超市,還自己買了摩托艇、游船,干起了旅游。“除了講鐵道游擊隊的歷史,我還給游客講治污。”史業明笑言自己是一名環保“編外干部”,對於恢復的好生態,他格外珍惜。

南四湖的水確實清了。“湖區好生態,就是我們的金飯碗。”史業明樂呵呵地說,一年賺個十幾萬元,沒問題!

《 人民日報 》( 2017年08月24日 14 版)

| 相關專題 |

| · 砥礪奮進的五年 |

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“黨史學習教育”官微