記者 嚴珊 特約記者 孫利波

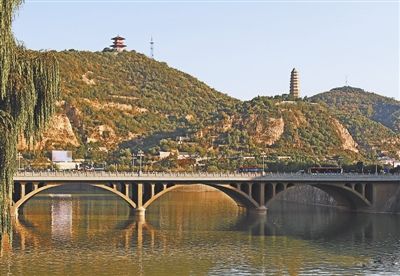

寶塔山下,延河水畔。常隨喜攝

巍巍寶塔山,清清延河水。延安,有太多往事牽動著人們對歷史的回望。

從1935年到1948年,這裡曾經是中共中央所在地。毛澤東等老一輩無產階級革命家扎根延安13年,領導廣大軍民進行了艱苦卓絕的斗爭,作出了關系中國革命前途命運的一系列重大決策,為奪取全國政權奠定了堅實的基礎。

捧著一顆真心,披帶一路風塵。在黨95歲華誕前夕,記者踏上這片神奇的土地,開啟又一次“拜謁”“朝聖”之旅。在信天游高亢的歌調裡、在偉人故居朴素的窯洞前、在中共七大庄嚴的禮堂中、在棗園昏暗的油燈下,追尋動人心魄的傳奇故事,重溫歷久彌新的延安作風,探究引領民族獨立、國家復興的強大精神力量。

延安作風,改變人心向背的關鍵力量

東方破曉,晨曦微露。陽光拂過黃土高原綿延的群山,斜照在延安革命紀念館前毛澤東同志偉岸的雕像上。

紀念館展牆上,懸挂著當年人們爭相傳頌的《延安的“十個沒有”》:沒有貪官污吏,沒有土豪劣紳,沒有結黨營私之徒,沒有萎靡不振之氣,沒有人發國難財……

那是一段艱苦卓絕的歲月:剛剛經過二萬五千裡長征落腳延安的中國共產黨,面對國民黨的軍事圍剿和經濟封鎖,靠什麼贏得民眾的支持?靠什麼挽救民族危亡、扭轉浩蕩乾坤?

我們從“十個沒有”中找到了答案,它所折射出的艱苦朴素、廉潔奉公的延安作風,正是改變人心向背的關鍵力量,奠定了中國共產黨渡過難關的根基,並最終決定著民族命運的走向。

這是一組人們耳熟能詳的鏡頭:毛澤東身穿打補丁的衣服,周恩來睡在土炕草席上,彭德懷穿著降落傘改做的背心,林伯渠耳朵上用繩系著斷了腿的眼鏡……美國記者埃德加·斯諾目睹這一切后曾經感慨,共產黨人身上蘊藏著一種獨特的“東方魔力”,並斷言這就是中華民族走向強盛的“興國之光”!

1940年,陳嘉庚到重慶和延安等地慰勞抗戰軍民。在重慶,蔣介石用價值800美元的山珍海味招待他﹔而在延安,毛澤東用自己種的蔬菜請他吃飯,總共花費2毛錢。對比重慶和延安的精神面貌、黨風政風,陳嘉庚不禁感嘆道:“得天下者,共產黨也!”

無論是跨越國界前來探秘的外國記者、穿越火線涌向根據地的青年學生,還是前來尋找救亡前途的社會各界人士,都和斯諾、陳嘉庚一樣,一到延安就做出判斷:“中國的希望在延安”“勝利將最終屬於共產黨”……

“嚼著草根,百事可做”。正是艱難困苦的環境,造就了黨的領袖們堅韌不拔的意志。記者在一張張泛黃的老照片前駐足,他們雖衣著朴素卻朝氣蓬勃、面容清瘦卻目光如炬,神採中煥發出艱難困苦中獨有的剛毅和執著。

運籌帷幄之中,決勝千裡之外。正是堅定不移的精神追求,使得“小米加步槍”生發出戰勝“飛機加大炮”的巨大威力,使得“延安作風”打敗了“西安作風”“重慶作風”,使得中國共產黨一步步從小到大、從弱到強,終於“東渡黃河,走向全國”!

從延安寶塔山一路走來,中國共產黨實現了從革命黨到執政黨的歷史性跨越。今天,當各種誘惑不斷襲來,當不同考驗交織而至,共產黨人隻有繼續保持延安作風,才能永遠掌握“制勝密碼”,把黨鍛造為更加堅強的領導核心。

整風精神,永葆黨的隊伍先進純潔的法寶

寶塔山下,不斷積聚在耳畔的歷史回聲,將記者思緒拉回到70多年前那場波瀾壯闊的延安整風運動。穿行在一孔孔窯洞間,記者仍能從一個個生動細節中,感受到老一輩革命領袖的光輝典范。

1943年,延安開始審查干部運動。毛澤東及時發現運動中出現的偏差和問題,對審干工作中擴大的錯誤,主動承擔責任,多次開展自我批評。他在大會上說:“整個延安犯了許多錯誤。誰負責?我負責。我是負責人嘛!”“今天,我就是特意來向大家檢討錯誤的,向大家賠個不是,向大家賠個禮。”

在延安窯洞,周恩來主動檢查自己迷信王明“國際路線”在軍事和政治上的錯誤,用3個月時間專門讀書,總結黨內兩條路線斗爭的經驗﹔在蘇北山區,陳毅步行30多公裡山路,向開明地主施文舫道歉,檢討自己面對批評時態度比較生硬的問題,並留下了“難得是諍友,當面敢批評”的佳句……

從黨的領袖到廣大干部,從高級將領到普通一兵,大家開誠布公地開展批評與自我批評,思想境界得到很大提高,黨內達到空前統一。正如鄧小平同志所說:“從延安整風以后,無論前方后方的人,真是生氣勃勃,生動活潑,心情舒暢,團結一致。”

經過延安整風運動,中國共產黨確立了實事求是的思想路線,從根本上轉變了黨內的學習態度和方法,樹立起馬克思主義的學風、黨風、文風。而作為馬克思主義與中國革命實踐相結合產物的毛澤東思想,第一次被完整地提了出來,並為全黨所接受。

不畏浮雲遮望眼。從延安整風運動到提出“兩個務必”,從“真理標准大討論”到黨的群眾路線教育,從出台“八項規定”、強力糾治“四風”到“三嚴三實”專題教育……每當國家處於重大歷史轉折期,中國共產黨都更加突出強調作風建設,更加突出強調整風精神,並不斷賦予作風建設新的時代內涵和問題指向,增強自我淨化、自我改造的能力,有效提高黨應對危機、抵御風險的能力。

正如習主席所說:作風建設永遠在路上,永遠沒有休止符。

植根群眾,贏得勝利的力量之源

“天下人心歸延安”,“萬眾矚目清涼山”。延河水旁,看著一批批青年以虔誠之心仰望寶塔山的背影,記者深切地感受到,延安之所以被稱作“聖地”,不僅僅是因為延安人民用小米養育了革命,還因為在這片土地上孕育了一個嶄新的中華人民共和國。

“我們應該謙虛,謹慎,戒驕,戒躁,全心全意地為中國人民服務。”行走在延安革命舊址,毛澤東同志在黨的七大開幕詞中的這句名言如雷貫耳。

棗園,當年毛澤東等人的居住地,深情見証了水乳交融、血肉相連的黨群關系﹔鳳凰山麓下,那棵朱德親筆寫下“禁止拴馬”,以教導戰士愛護群眾的小槐樹,如今已然參天……

在黨的苦難輝煌史上,正是因為立足於堅實的大地,共產黨人的目光才能夠穿透浩茫天宇和紛繁世事﹔正是因為根植於偉大的人民,共產黨人的臂膀才能筑起“銅牆鐵壁”和“鋼鐵長城”。

1947年3月,胡宗南軍隊大舉進攻延安,毛澤東同志帶領2000多人的中央直屬單位,在敵人眼皮子底下轉了一年多,敵人硬是沒弄清毛澤東到底在哪裡。這是因為沒有給敵人通風報信的群眾,而共產黨人卻通過群眾對敵人的行蹤了如指掌。正是由於人民群眾的大力支持,我軍成功創造了以2萬兵力戰勝胡宗南23萬大軍的戰爭奇跡。

無論是在戰火紛飛的年代,還是在改革開放的新時期,延安時期形成的“全心全意為人民服務”的根本宗旨,始終是我黨我軍的力量之源、制勝之基。

勿忘昨天的苦難輝煌,無愧今天的使命擔當,不負明天的偉大夢想。2015年春節前夕,習主席重返延安。盡管已過去數十年,黨的領袖依舊記得在黃土地的7年歲月,“作為一個人民公仆,陝北高原是我的根,因為這裡培養出了我不變的信念:要為人民做實事!”

從陝北窯洞的興國之光到實現中國夢的新征程,中國共產黨披荊斬棘,一路走來。“人民對美好生活的向往,就是我們的奮斗目標。”越是時代條件深刻變化、越是執政時間長久,越不能忘記當初為什麼而出發。展望未來,中國共產黨必將以優良作風把人民緊緊凝聚在一起,為實現中華民族偉大復興的中國夢,匯集起不可戰勝的磅礡力量。

| 相關專題 |

| · 綜合報道 |